いわけんブログ

第12回 山羊を飼う①

2009年5月26日花林舎

花林舎動物記

平成20年6月から「花林舎動物記」という楽しい動物のお話を読み切りで掲載しています。この「花林舎動物記」とは、滝沢村にある(株)野田坂緑研究所発行(所長 野田坂伸也氏)の会員限定情報誌「花林舎ガーデニング便り」の中で最も人気がある連載記事です。今月は第12回「山羊を飼う①」です。第12回山羊を飼う①

これは今から20年も前、私が小岩井駅前の小さな貸家に住んでいた頃の話です。

遠路山羊をもらいに行く

1985年の冬が終わる頃、1通の手紙が届きました。差出人は私が小岩井に来る前に勤めていた職場で世話になった人で「あなたは、いつか山羊を飼ってみたいと言っていたが、私は今年停年退職するので、記念にあなたに山羊をひとつがい贈呈することにした。知り合いの牧場が茨城県にあるので引き取りに行ってもらいたい。その山羊は動物実験用に改良された小型の山羊である」という内容でした。

私はそんな話をしたということも忘れてしまっていたのですが、飼ってみたい気持ちはありましたし、私の話を覚えていてわざわざ手配をして下さったご厚意に応えるためにもありがたく頂戴することにしました。

その頃私はまだ会社に勤めていましたので、先方と打ち合わせた結果、5月のゴールデンウィーク後の日曜日に行くことにしました。先方の住所を頼りに地図を調べて見ると、福島県の須賀川で高速道を降りて一般道を3時間ほど行かなければなりません。それまで車では仙台までしか行ったことのない私にとっては、一挙に3倍近い距離を行って帰って来なければならないわけです。

車を運転するとすぐ眠くなってしまう私が、1日で往復できる距離とは思えません。これは大変なことになった、と内心青くなりましたが、この頃は長女が小学校高学年、次女が2年生くらいで、もっとも父親の威厳を示さなければならない時期ですから、そんな素振りを見せるわけにはいきません。

さて当日は朝8時に出発しました。普通の人ならもっと早く5時とか6時には出かけるでしょうが、朝寝坊の私はたまに早く起きるとたちまち体調を崩してしまい、2時間も走ると居眠り運転をする可能性がありますので、いつも通り遅く起きて出発しました。当時はトラックは無く、乗用車しか持っていませんでしたので、後部座席を取り外して古い毛布を敷き、そこに仔山羊を乗せることにしました。

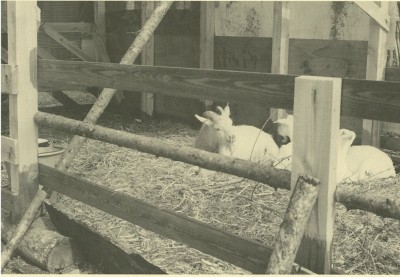

小屋の中で休んでいる山羊たち。

実験用に改良された小型の山羊で、普通の山羊とは体系が違う。

私にとっては長い長いドライブでした。途中昼食で1時間休んだだけなのに、牧場に着いたのは3時近くで、車に乗せるまでに1時間かかりましたから向こうを出発したのは4時ごろでした。仔山羊は真白で体長50センチほどの本当に可愛い山羊でしたが、実に活発で走るのが速く、係の人も容易には捕まえられないのです。のそのそと歩く、普通の山羊とはまるで違います。それでもようやく捕まえて乗せますと、不安そうな目をして2頭寄り添ってうずくまったまま動かなくなりました。

帰りは眠くなるといけないので夕食も食べず、水分を取るために30分休んだだけでしたが、家に着いたのは夜中の12時でした。暗い夜道をひたすら走り続けながら、車というものはこんなに走っても壊れない、たいしたものだ、と思ったことを覚えています。

山羊のエサ

この頃私が住んでいたのはJR田沢湖線の小岩井駅から北へ80メートルほどのところで、盛岡に行くとき電車がホームに入ってくるのを見てから走って行っても間に合うほど近くでした。そしてこんな便利なところなのに、駅と私の棲家との間には家が1軒しかなく、広い空地になっていました。というのは駅前には製材工場があって、木材をストックしておくための場所だったのです。私がここの貸家に入って数年後に製材所は廃業してしまい、広い空地が残ったというわけです。

家の脇に20坪ほどの土地も借りてそこにビニールハウスを建てました。これは野菜や花の栽培場になったり、鶏小屋になったり、マキ置場になったりしました。山羊小屋は、その中にとりあえず仔山羊2頭を入れるだけの小さいものを、引き取りの前に造っておきました。

山羊の正しい飼い方、というようなことは知りませんでした。草を食わせておけばいいだろうくらいの考えです。幸い5月の中旬でしたから草はそこら中にたくさんありました。朝出勤前に草刈りをして山羊にやることが日課になりました。

飼い始めてわかったことは、山羊は休み無く草を食い続ける動物だということです。与えられればどれだけでも食べるのではないかと思うくらい食べました。もちろんそんなに無制限に与えることは労力的にもできませんし、たぶん山羊の健康にも良くないでしょうからやりませんでしたが。

最初のひとつがいから、子も生まれた。

左から、牡山羊、牝山羊、仔山羊2頭。

しかし、思いのほかたくさん食べるので、近くには山羊が食べる草が無くなってしまいました。そうなるとどこへ行っても道端の草が目につくようになり、軟らかい美味しそうな草がまとまって茂っているところを通りかかると「いい草があるぞ」と目に飛び込んでくるのです。それまで雑草でしかなかったのが〝資源〟として感じられるようになりました。

これはとても重要なことで、ヨーロッパアルプスとかモンゴルとか、寒さや水分不足のため作物を育てることができない場所では、草を羊や山羊や牛に食べてもらい、その家畜の乳や肉や毛や皮を人間が利用する、という方法で生計の手段を持っています。終戦後の食料が不足していた頃、田舎の住民は山羊、羊、豚、鶏、兎、などを飼ってできるだけで食料を自給する努力をしたものです。山羊、羊、兎はほとんど草や木の葉だけで育ちますから、無料の餌で飼えたわけです。

ただ、岩手は長い冬があってこの期間は草がなくなってしまいます。妻は「冬は私があちこちから野菜屑をもらってきて養っていたのよ。大変だったんだから」と言います。私はその辺りの記憶はぼんやりしていてよく思い出せないのですが、大根の葉、キャベツの外側の葉などが捨てられるので、それをもらってきて与えていたようです、食パンの耳もよく買ってきていたような気がします。それでも足りなくなり、夏の間に干草を作っておけばよかったと思ったものでした。

(次号に続く)

第11回刺されても恐れず憎まずスズメバチ〈その3〉

第10回刺されても恐れず憎まずスズメバチ〈その2〉

第9回刺されても恐れず憎まずスズメバチ〈その1〉

第8回ウメ太郎は何処に〈その2〉

第7回ウメ太郎は何処に〈その1〉

第6回妄想的汚水浄化生態園(2)

第5回 妄想的汚水浄化生態園(1)

号外編 原種シクラメン・ヘデリフォリュームの紹介

第4回 ボーフラとオタマジャクシの知られざる効用

第3回 哀しきマムシ

第2回 アオダイショウは可愛い

第1回 ナメクジ退治

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年