いわけんブログ

高病原性鳥インフルエンザ防疫対応実地訓練(一関市千厩町)を実施

2015年12月03日千厩支部

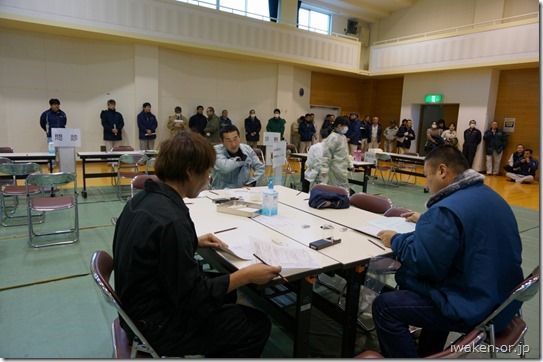

12月2日、岩手県(食の安全安心危機管理対策本部一関地方支部焼埋却・消毒対策班(千厩班))と(一社)岩手県建設業協会千厩支部は合同で「高病原性鳥インフルエンザ防疫対応実地訓練」を実施しました。渡り鳥シーズンを迎え、鳥インフルエンザの発生に備えて、防疫作業の流れを確認しました。

12月2日、岩手県(食の安全安心危機管理対策本部一関地方支部焼埋却・消毒対策班(千厩班))と(一社)岩手県建設業協会千厩支部は合同で「高病原性鳥インフルエンザ防疫対応実地訓練」を実施しました。渡り鳥シーズンを迎え、鳥インフルエンザの発生に備えて、防疫作業の流れを確認しました。訓練には一関市千厩町の千厩農村環境改善センター、東磐職業訓練協会下駒場訓練場を会場に約110名が参加しました。埋却等の作業では、千厩支部会員企業のオペレーター12名がバックホウ(油圧ショベル)の操作等を行いました。

岩手県と(一社)岩手県建設業協会が締結している「家畜伝染病における緊急対策業務に関する協定」に基づく訓練です。

訓練概要

1.支援員集合施設訓練(受付、検診、防護服(インナー)着衣) その日の体調などの申告(検温)、問診や診断を行い、健康面から作業従事の判断を決定します。

その日の体調などの申告(検温)、問診や診断を行い、健康面から作業従事の判断を決定します。 健康面で問題がなければ、防護服のインナーを着衣します。

健康面で問題がなければ、防護服のインナーを着衣します。

2.現地拠点施設訓練(防護服(アウター)・ゴーグル・手袋等装着) 防護服のアウターを着衣します。

防護服のアウターを着衣します。 長靴を履き、防護服とのつなぎ目をガムテープで密封します。帽子やマスクを装着後、防護服(アウター)のフードを被ってゴーグルを装着。手袋のインナーとアウターを順番にはめ、防護服とアウター手袋のつなぎ目をガムテープで密封します。それぞれの装着方法には様々な決まりがあります。

長靴を履き、防護服とのつなぎ目をガムテープで密封します。帽子やマスクを装着後、防護服(アウター)のフードを被ってゴーグルを装着。手袋のインナーとアウターを順番にはめ、防護服とアウター手袋のつなぎ目をガムテープで密封します。それぞれの装着方法には様々な決まりがあります。 最後に胸と背中に所属と名前を書き込んで終了です。

最後に胸と背中に所属と名前を書き込んで終了です。

「防護服を着ると暑い」、「思っていたよりは動きやすい」、「ゴーグルが曇ってしまう」、「ゴーグルで視野が狭くなる」、「腕をガムテープできつく縛り過ぎて手が動かなくなった」などの感想がありました。普段使用しているヘルメットの装着訓練では、上手く被れなかったという課題も見えました。

3.埋却地訓練(掘削、埋却、石灰散布) 防護服を着た状態での掘削の訓練です。実際には4mの深さまで掘る設計になっています。

防護服を着た状態での掘削の訓練です。実際には4mの深さまで掘る設計になっています。 埋却の訓練です。大型土のう袋に鳥の死骸が入っているという想定です。一袋に400羽程が収容されます。

埋却の訓練です。大型土のう袋に鳥の死骸が入っているという想定です。一袋に400羽程が収容されます。 石灰散布での消毒の訓練です。

石灰散布での消毒の訓練です。

50,000羽を処分する場合には、深さ4m、底面の幅4m、底面の長さ54mの穴が必要になる計算です。大型土のう袋を3段に重ね、2mの厚さで覆土します。

バックホウ(油圧ショベル)の操作パターンはメーカーごとやJIS基準で違いがあります。オペレターによって慣れたパターンがあるのが現状です。今回、パターンの切り換え装置に不具合がありました。もう1台はパターンの切り替えが容易には出来ない機種でした。

実際の作業では、1つのバックホウを数人のオペレーターが交代で操作することになります。パターンの切り替えが簡単にできる機種を用意する必要性を感じました。

とは言え、オペレターの皆さんは、防護服を来ているとは思えないほど、スムーズに作業を行っていました。有事には、熟練のオペレーターの存在が重要だと改めて思わされました。

4.現地拠点施設訓練(作業員消毒、防護服等脱衣) 作業員の全身を消毒します。

作業員の全身を消毒します。 足と腕のガムテープを剥がします。アウターのゴム手袋を外します。

足と腕のガムテープを剥がします。アウターのゴム手袋を外します。 ゴーグルを外して、アウターの防護服の脱衣します。

ゴーグルを外して、アウターの防護服の脱衣します。 長靴を脱ぎ、マスクを外し、最後にインナーの手袋を外します。

長靴を脱ぎ、マスクを外し、最後にインナーの手袋を外します。

全ての脱衣において、汚染された外側には触れないように脱ぐ工夫が必要となります。脱衣にも順番が決まっていて、その都度、手袋に消毒液を掛けてから次の段階に移ります。

5.支援員集合施設訓練(受付、検診、タミフル服用の説明) 再び、検温や問診などを行います。

再び、検温や問診などを行います。 予防のためのタミフル服用に関する注意事項について、丁寧な説明を受けます。これで終了となります。

予防のためのタミフル服用に関する注意事項について、丁寧な説明を受けます。これで終了となります。

今回の訓練では、実際に実施して見えて来た課題が多くありました。有事に備えて、訓練の教訓を活かして行くことが必要です。

現実には、鶏舎がある場所は山間部がほとんどであり、埋却出来る場所が確保できない場合が想定されます。埋却場所の確保という、最も大きな課題を解決しておくことも重要です。

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年