いわけんブログ

- 2010年1月 一覧

バーミキュライトが吹き付けられた建築物等の解体等の作業に当たっての留意事項について(趣旨説明)

2010年1月29日 09:26建設業労働災害防止協会

平成21年12月28日付けで発せられた標記通達について、趣旨説明の事務連絡が出されましたので、お知らせします。

第2回合同安全パトロール及び安全研修会開催

2010年1月28日 18:22一関支部

第2回合同安全パトロールを開催いたしました。

一関労働基準監督署、県南広域振興局一関総合支局土木部・農林部・農林部農

村整備室、一関市建設部、平泉町建設水道課と当建災防県支部一関分会役員、

安全指導者25名参加

県、一関市発注の建築1現場、土木3現場をパトロール

現場代理人から工事概要等説明

現場の状況を細かく点検

パトロール終了後検討会を行い、最後に一関労働基準監督署産業安全専門官から

講評をいただき本日の合同安全パトロールを終了。

引続き午後には、支部全員による安全研修会を開催いたしました。

一関労働基準監督署、県南広域振興局一関総合支局土木部、農林部、支部会員、

リース会社 約95名が参加。

平成21年一関管内において、死亡事故が3件発生し鉄板の積込等作業における

災害が起こったことから、支部会議室で講義、その後一関市総合体育館裏敷地内

に移動し実地研修会を行いました。

移動式クレーン使用の場合

ドラグショベルでの鉄板積込作業等を建災防安全指導員が説明

建退共岩手県支部 ☆ 建設業界のおトクな退職金の話 ☆

2010年1月28日 17:39建退共岩手県支部

第13回 共済証紙購入の考え方について

-建退共の証紙って、どんな基準で購入するの?-

盛岡では青空の下でも、気温は氷点下という日があります。

建太郎:おばんで~す!

建太郎:つるつるもいいとこダァ。

伯母さん、家に帰るとき、

転ばないよう気をつけた

ほうがいいですよ。退 子:サンキュー、建ちゃんは

いつも優しい

ね。 (スキー日和)

今日はどうしたの。

なにか質問があるんじゃない?建太郎:そうなんですよ。

このあいだ受注した舗装工事の共済証紙、何枚購入すれば

いいんですか?って、現場の担当から連絡がきているんです

けど、千分の2.9とかなんとか言ってたなぁ。退 子:基本は、現場で必要な共済証紙を過不足なく確保すること

なのよ。建太郎:その「現場」には、当然下請、孫請さんも含まれますよね。

退 子:そう、だから工事の規模にもよるけれど、最終的に必要な

延べ稼働日数を算出することは、なかなか大変よね。建太郎:なにか購入の目安になるような表が、あったような...

退 子:現場で働く人達の調査から割り出した

この表 のことね。

「建設業退職金共済制度事務処理の手引き」に記載されて

いるのよ。建太郎:なるほど~計算例もあるんだ。

今回は「舗装」だから明確だけど、受注した工事が工事種別

のどれに該当するのか、分からないときもあるんですよ。退 子:そんな場合は、次のページの 分類表 を参考にしたらどう?

建太郎:おぉ!けっこう具体的だ。

この手引きの赤本一冊もらえますか?退 子:どうぞどうぞ、何冊でも持ってって。

第19回マムシ家族

2010年1月28日 16:57花林舎

花林舎動物記

平成20年6月から「花林舎動物記」という楽しい動物のお話を読み切りで掲載しています。この「花林舎動物記」とは、滝沢村にある(株)野田坂緑研究所発行(所長 野田坂伸也氏)の会員限定情報誌「花林舎ガーデニング便り」の中で最も人気がある連載記事です。今回は第19回「マムシ家族」です。第19回マムシ家族

花林舎で見られる蛇の種類

2008年は、マムシとこれまでになく多く出会った年でした。その2年前までは青大将が多く、堆肥小屋に8匹も重なり合って休んでいるのを見たこともあります。最長で170センチ(尻尾を持ってぶら下げて私の背と比べてみたものや、ぬけがらを測定したもの)もありましたから、花林舎の敷地は青大将が制圧していて他の蛇類は小さくなって暮らしているのだろうと推測していました。

他の種類は稀にしか見かけないのですが、堆肥舎の一部に以前作った地下の室(深さ50センチ、縦×横=2メートル×1メートル)の蓋を開けて見たら、150センチほどもあるヤマカガシとその子分と思われる数匹が潜んでいて驚いたことがありました。このヤマカガシの親分はその後不運にも我が家の犬に噛み殺されてしまいました。

シマヘビにはめったにお目にかかれません。昨年は二度ジムグリと思われる頭の小さい滑らかな肌をしたとてもおとなしい蛇に会いました。一度はその名の通り地面の中に潜って行って姿を消してしまいました。

さて、本題のマムシですが、社宅の物置のあたりに1匹住みついていて、これには3~4回出会っています。色は地味な灰褐色で大きさは中位、典型的なマムシ体型です。物置の脇に堆肥を造る木枠を造ってあるのですが、そこに雑草を投げ込もうとして近寄った時、木枠の前にいて、危うく踏みつぶすところでした。一生懸命逃げようとしているのですが木枠にさえぎられて逃げられないのです。逃げる方向を横に変えればいいのに本当に間抜けなマムシでした。あわてふためいて、「助けて、助けて」と言っているような姿がおかしくていっぺんで好きになってしまいました。1年に1回くらいこの付近で出会いますが少しずつ大きくなっています。

昨年の秋に出会った時は木枠の中の堆肥の上でトグロを巻いていました。トグロを巻いている時は1メートルくらいは跳び上って噛みつくことがあると聞いていましたから、少し離れたところから見ていたのですが、相手もじっとこちらを見て動きません。「君に危害を加えるつもりはないからね」と言う私の気持ちが分かるのか、穏やかな表情でした。今は多分この堆肥の下で冬眠しているのでしょう。

極彩色の大マムシあらわる

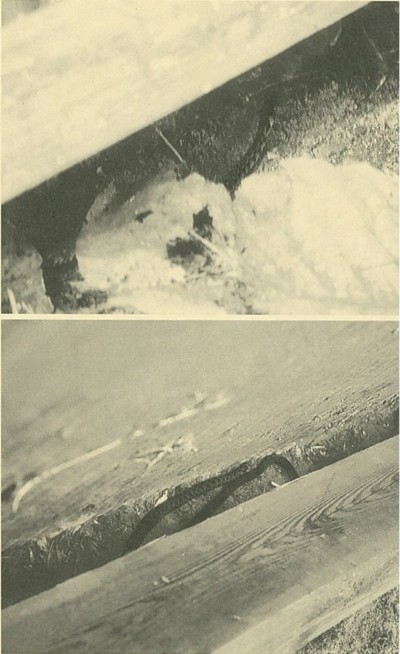

2008年の5月の連休に、東京から3人の助っ人が来て植物育成用のハウスの改造をしてくれました。古くなった羽目板を取りはずしていたOさんが、「グワーッ」と大声をあげたので駆けつけて見ると赤と黒のダンダラ模様の太い大きな蛇がゆっくりと動いているではありませんか。Oさんは、丁度60歳になった人生経験豊かな才人なのですが「長いものだけは苦手で・・・」グワーッとなってしまったのです。

赤黒ダンダラの長いものは、ゆっくりと移動しながら板の隙間に頭を突っ込んでいったのですが、狭くてそれ以上入っていけません。無毒の蛇を捕まえる時は私は尻尾を足で踏んで動けなくしておいてから、捕まえてぶら下げるのですが、Oさんが「これはヤマカガシだ」と叫ぶので、ちょっとためらいました。ヤマカガシはご存知のように毒蛇で、稀にですが噛まれて死ぬ人がいます。

しかしこの蛇は動きがばかにのろく頭を半分突っ込んだまま立ち(?)往生しているのでもうめんどくさくなって左手で尻尾を持って持ち上げてしまいました。右手にはビニール袋を持って、頭からそっとこの中に落とし込んでしまおうという魂胆です。目測でほぼ1メートルあります。ところがぶら下げて眺めているうちに大変なことに気付きました。あまり毒々しい赤色なのでてっきりヤマカガシだと私も思いこんでいたのですが、胴体にはマムシの特徴である銭型模様が並んでいるではありませんか。

一つ気付くと胴体の太さもヤマカガシではなくマムシであることを示しています。頭部を見ると顎のえらが大きい三角形です。間違いありません。それにしてもおとなしいマムシです。長年山仕事をしてきた知人が「他の蛇は尻尾を持ってぶら下げてもいいが、マムシは頭を持ち上げて噛みつくから絶対やるな」と何度も注意されていたのにこのマムシはだらんとぶら下がったままです。それにしても大きいマムシでした。青大将なら1メートルはまだ小物ですが、ずんぐりむっくり型のマムシは1メートルというのは滅多にいません。これは大変だ、と思ってビニール袋に入れて口を閉めました。見ていたヤジ馬たちは「殺せ、殺せ」と叫んでいましたが、私は蛇を殺すのは嫌なので200メートルほど離れた畑の隅に放してきました。袋から出されても動きもしません。この時になってようやく気がついたのですが、5月初旬なのにこの年はとても寒く、マムシは冬眠からは覚めたもののまだ活発に動くほどの体温になっていなかったのです。暖かい春だったら私はこの大マムシに噛まれて死ぬか生きるかの大騒動になっていたでしょう。本当に何が幸いになるか分かりません。再び現れた極彩色大マムシ

それから1ヵ月ほどしたある日、ハウスの中で働いていた妻と実習生の若い女性が、「あのマムシが現れた」と言ってきました。2人が作業している作業台の横にはまだ改造が済んでいない羽目板があるのですが、そのあたりのどこかから現れて2人から2メートルから1メートルも離れていない棚の上を横切って行ったというのです。まことに危険極まりない話です。あるいは捕えて捨ててきた私を怨んで復讐しようと機会を狙っているのかもしれません。2人の話によれば大きさ、色ともあの大マムシにそっくりです。しかし、200メートルの距離を間違いなくここに戻ってくるとも思えません。

それから1週間くらいの間に三度も姿を見せましたのでこれは放っておけないと思い、未改修の羽目板を剥がしてその後ろの蛇が潜みそうな穴などを全部つぶし、羽目板は隙間の無いしっかりした板張りに変えました。板にはクレオソートを充分にしみ込ませましたので、これも蛇除けには役立ったと思います。それから大マムシはその付近には姿を見せることは無くなりましたが、20メートルほど離れた場所で実習生が一度見たとのことでまだこの辺にいることは確かです。

ハウスの反対側に以前小屋を壊した時にとっておいた板や角材を積んであるのですが、私はここで二度ほど小さいマムシに会っています。どうもこの辺にもマムシが棲みついているようです。木曜日の午前にボランティアの人達が植物園造りの手伝いに来てくださるのですが、マムシ騒ぎから2週間ほどした木曜日に、「この辺にはよくマムシが出ますから気を付けてください」とボランティアの人達に説明していると「ほら、そこにいますよ」と言われて振り返ると1メートルほど離れたところに例の極彩色のマムシがいるではありませんか。ただ、5月の連休に捕まえたマムシよりは小さく色、模様も少し違います。あのマムシの子供かもしれません。

マムシ家族を発見

その後はずっとマムシと遭遇することは無かったのですが、ハウス周辺に棲みついていることはほぼ間違いないので、冷や冷やしながら過ごしました。7月には例年通り近くにスズメバチが巣を造りましたので、こっちも気を付けなければいけません。こんな状態では植物園が完成しても恐ろしくて見に来る人はいないでしょう。なんとか真剣に対策を考えなくてはいけません。

11月になってハウスの改造工事を再開し、積んである板や角材を使用することになりました。この堆積物のどこかにマムシが潜んでいることはほぼ確実ですから板を引っ張り出すときは随分神経を使いました。まず板を上からガンガン叩いてそれから5~6分してからその板を引きあげます。この繰り返しで板を全部取りはずして近くの場所に縦にして立てかけました。幸いマムシは現れません。とうとう最後の1枚になりました。地面に触れると板が腐りますから横木を置いてその上に置いてある幅広の1枚をひょいと持ち上げると...

いました。あの5月のマムシそっくりの極彩色のマムシが3匹平行に並んで潜んでいたのです。1匹は大物で1メートルくらいあります。2匹は60センチくらいで太さもかなり劣ります。しかし色模様はそっくりで、親子であろうと推測しました。

すると私が5月に捕えて捨ててきたマムシはこの大物の夫か妻ということになります。その後出没した大物は行方不明になった連れ合いを探してその辺を動き回っていたのではないでしょうか。可哀そうなことをしてしまいました。しかし、なるべくならいてほしくない家族です。どうしたものかと私は迷っています。

この日は3匹はスルスルと草むらの中に姿を没してしまいましたが、まだこのあたりに潜んでいることはほぼ間違いありません。マムシもこっちが先に気付けば危険はありませんが、出会い頭ということもありますから油断できません。また、めぐり来る春にはどんなことになるでしょう。

マムシ家族。

第18回インコと娘の涙-2

第17回インコと娘の涙-1

第16回蝙蝠との出会い

第15回ダニの「あなた任せ」人生

第14回山羊を飼う③

第13回山羊を飼う②

第12回山羊を飼う①

第11回刺されても恐れず憎まずスズメバチ〈その3〉

第10回刺されても恐れず憎まずスズメバチ〈その2〉

第9回刺されても恐れず憎まずスズメバチ〈その1〉

第8回ウメ太郎は何処に〈その2〉

第7回ウメ太郎は何処に〈その1〉

第6回妄想的汚水浄化生態園(2)

第5回 妄想的汚水浄化生態園(1)

号外編 原種シクラメン・ヘデリフォリュームの紹介

第4回 ボーフラとオタマジャクシの知られざる効用

第3回 哀しきマムシ

第2回 アオダイショウは可愛い

第1回 ナメクジ退治

新年交賀会・建設業経営者研修会

2010年1月28日 13:45宮古支部

各賞受賞祝賀会と新年交賀会を開催しました。

2010年1月25日 15:03釜石支部

平成22年1月21日(木)午後6時からホテルサンルート釜石において「平成22年各賞受賞祝賀会&新年交賀会」を開催いたしました。

各賞受賞者名簿及び参加者名簿はここをクリック ⇒ 各賞受賞者及び参加者.pdf

青木支部長挨拶

鏡開き

各賞受賞者記念写真

平成21年度岩手県建設業女性マネジングスタッフ協議会研修会が開催されました

2010年1月22日 16:10建設産業団体連合会

1月20日、岩手県建設業女性マネジングスタッフ協議会(浅間芳子会長)は、テーブルマナー研修と県立美術館見学を行いました。

1月には珍しい雨模様のお天気でしたが、研修会及び見学には建設業協会各支部の女性マネジングスタッフ協議会会員の方々総勢54名が参加しました。

盛岡グランドホテルに集合して、午前11時30分からマナー研修を開始しました。

フランス料理のディナーをイメージして、椅子の座り方やハンドバックの置き場所、ナプキンの置き方の説明があり、次にグラス、ナイフ、フォークなどの使い方について説明を受けました。

その後、オードブル、スープ、メインディッシュ、デザートなどが順番に出され、それぞれの食べ方のマナーを教えていただき、約1時間40分ほどの研修となりました。

最後に「テーブルマナーにはイギリス式やフランス式などがあり、様々な決めごとがあるものの、本当のマナーはマナーにこだわりすぎないこと、人の間違いを指摘したり、注意しないことが大切で、美味しく楽しく食事をいただくことが、マナーの真の目的です。」とおっしゃった講師の言葉が印象的でした。午後には、場所を県立美術館に移動して「千葉 勝展」(岩手県奥州市出身)の企画展を見学しました。

イタリアのシエナの町周辺のトスカーナの景色から想いを得た色彩の木々や町、丘の風景などが単純化された絵画や陶板画など約100点の作品を鑑賞しました。今回の研修と見学会は、参加者が初心に返って学習することが出来、また、日常生活から少し離れた経験を通じて疲れを癒し、明日への活力アップとなる充実した一日でした.。

「千葉 勝展」については、こちらをご覧ください。建設業景況調査(岩手県版)12月調査を掲載しました

2010年1月22日 10:33岩手県建設業協会

(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている建設業景況調査(岩手県版)の12月調査(平成21年度第3回)を「各種情報」内の「東日本建設業保証(株)岩手支店提供資料」に掲載しました。↓PDFファイル↓

建設業景況調査(岩手県版)12月調査

調査結果(概要) → こちら(PDF)

データ表 → こちら(PDF)

← クリックにご協力を

← クリックにご協力を

平成21年新年交賀会を開催しました

2010年1月22日 10:31盛岡支部

遠野支部 新春経営者セミナーと新年交賀会

2010年1月21日 14:12遠野支部

1月18日、恒例の新春経営者セミナーを開催した。

業界としては、政府の政権交代により国の予算執行は、地方負担の増加や地方財源の減少などがささやかれ、非常に公共投資について先行き不透明感がある。この様なことから、遠野市長に、遠野郷の国レベルのインフラ整備の環境と遠野市が兼ねてより進めている総合計画並びに本年度は「遠野物語」発刊100周年記念事業などがあり、遠野スタイルによるまちづくり2010としてご講演を戴いた。

本田市長は、遠野駅前の再開発を図り、市中心市街地活性化基本計画に基づく市街地の活性化を図るとした。また、このほど縦割り行政を乗り越えた全国初の教育施設の管理・整備の権限を市長に一元化 され特区が認められ、維持補修などは速やかに対応出来ると述べた。

新年交賀会

新春を迎え、遠野市長を初め、岩手県議会議員、遠野市議会議員議長、遠野市議会議員産業建設常任委員長、地域経済界の団体の長である遠野商工会長のご臨席を賜り盛会に開催された。

支部長は年頭に当たり新年のご挨拶を申し上げた。ついで、本田市長、工藤県議会議員、河野市議会議長、佐々木遠野商工会長 の順での新年のご祝詞を戴いた。次に、遠野市議会議員産業建設常任委員長萩野様のご発生で乾杯、出席者は会員並びに、ご来賓各位の皆様方と親しく交流を深めた。

冬季をむかえ、現場安全パトロールを実施

2010年1月20日 13:15千厩支部

遠野支部 遠野市長、遠野市議会議長へ要望書を提出した。

2010年1月20日 11:23遠野支部

1月15日 遠野市長に要望書を提出した。

遠野市側

市 長 本田敏秋 様

副 市 長 及川増徳 様

総務部長 平野智彦 様

地域整備部長 立花 恒 様

施設整備部担当部長 佐々木政嗣 様

協会側

支 部 長 三浦貞一

副支部長 菊池 一

本部理事 長洞由視

事 務 長 菊池幸彦

写真は中央に市長、左側に市の幹部、右側に支部三役です。

市長に要望内容について説明いたしております。

要望は、建設産業振興に関する要望として、遠野市のこれから発注される斎場、総合防災センター、総合食育センターなどの大型事業が進められ、支部会員企業と市内建設関連企業の活用をお願い申し上げた。 支部長は、これらの大型事業に参加することにより雇用の維持のほか雇用拡大にもつながり、また、市内の建設関連企業においても地域経済の活性化となり、その波及効果は大変大きいものがあると申し上げた。

遠野市長は、大型事業がすこしでも地域の活性化につながるようにしたいと述べ、総合防災センターに関しては、今回の要望の趣旨を踏まえ議論していきたいとした。1月18日 遠野市議会議長 河野好宣様 に要望書を提出した。

河野議長に対しても、遠野市長へ提出した同様の要望書を提出、市内建設産業の経営環境の厳しい現状を申し述べた。

市議会議長は、議会においても、昨今の経済環境から、決定権はないが市長へ提言をしていきたいとした。

遠野市議会議長室において、支部長は遠野地域の建設産業の経営環境の厳しい現況を申し上げ、建設産業振興に関する要望を申し上げた。

建設研修センターからのお知らせ(周辺飲食店情報)

2010年1月13日 13:03建設研修センター・建設会館

建設研修センターは、建設業に働く人々の福祉の増進を図るため、研修、講習、懇談及び情報交換の場として活用することを目的としており、会場の使用については、建設業以外のどなたでも利用できます。

施設の内容は、204名収容可能な大ホールを始め、中小研修室(64名~24名)4室等を備えている多目的施設です。詳しくはこちら 建設研修センター へリンクして下さい。研修センターのご利用をお考えの時は社団法人岩手県建設業協会(TEL019-653-6114)までお気軽にお問い合わせください。

建設研修センターには食堂がないため、下記周辺飲食店(一部)を次のとおりご案内いたします。

また、冬季期間は除雪に伴う駐車台数の制限することがありますのでご了承ください。◎周辺飲食店情報(順不同)

※この飲食店の情報は一部のものとなります。他にも飲食店はございます。店 名

町 名

詳 細

かまどや 松尾町 研修センター入口で出張弁当販売

平日のみ(月~金)11:50~12:30まるはな 松尾町 場所 建設研修センター駐車場入口付近 一 葉 松尾町 場所 松尾17-57 TEL019-623-7788

(建設研修センター南側出入口付近)桜寿司 松尾町 場所 → こちら ジョイス

中ノ橋店茶畑 場所 → こちら

平成23年12月いっぱいで閉店初 駒 八幡町 ホームページ → こちら 茶欧愛名亭 八幡町 場所 → こちら ステラモンテ 大滋寺 ホームページ → こちら アトランティス 南大通 場所 → こちら

一 歩 南大通 場所 → こちら

新春大いに語る会を開催しました。

2010年1月12日 11:45花巻支部

新春講演会を開催

2010年1月12日 10:17花巻支部

宮古市・川井村合併記念式典

2010年1月10日 11:49宮古支部

大東大原「水かけ祭り」(2010年2月11日)が開催されます

2010年1月 8日 15:04千厩支部

一関市大東町大原地区で「天下の奇祭」と称される『大東大原水かけ祭り』が開催されます。

期日 平成22年2月11日(木) 建国記念日

場所 岩手県一関市大東町大原地内

_1.jpg)

このまつりは、江戸大火があった1657年(明暦3年)に火防祈願と火防宣伝のまつりとして始まったものと伝えられています。現在では厄落としと安全祈願が主流ですが、1年間の無病息災や大願成就等を祈願する参加者も増えています。

厳寒の中を裸男たちが町の中を駆け抜け、沿道の人々が水を浴びせかけます。全コース500mの区間を5区間に区切り、男衆が冷水を浴びながら疾走します。

≪参加申込≫

期 間:平成22年1月22日(金)~2月5日(金)

申込先:保存会事務局

電話:0191-72-2282 FAX:0191-72-3965

大東大原水かけ祭りリンク集

一関市役所HP 大東大原水かけ祭り

一関市役所HP 大東大原水かけ祭り写真集

大東商工会 『水かけまつり』動画配信

≪大原水かけ祭り 主な日程 平成22年2月11日(木)≫

9:00 仮装手踊り

11:00 大しめ縄奉納行進

11:50 八幡神社において厄払い、火防祈願

12:40 まとい振り及び太鼓山車、御輿演技・行進

14:35 水かけ前の祈祷

15:00 水かけ開始(清め水)

招待団体

10:00 太鼓ステージ演技

11:05 よさこいソーラン

12:10 行山流鹿踊り

バーミキュライトが吹き付けられた建築物等の解体等の作業に当たっての留意事項について

2010年1月 8日 13:03建設業労働災害防止協会

公共工事動向12月を更新しました

2010年1月 7日 09:10岩手県建設業協会

(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内12月版)を掲載しました。

↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)12月版→ こちら(PDF)

← クリックにご協力を

← クリックにご協力を

平成22年 年頭所感

2010年1月 6日 17:37岩手県建設業協会

新年あけましておめでとうございます。

皆様には、輝かしい新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。

昨年中は、社団法人岩手県建設業協会の活動に格別のご支援とご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。さて、アメリカの鉱工業生産指数が5カ月連続上昇するなど、景気の底打ち感が鮮明になる一方で、国内経済は、デフレ基調の顕在化、円高・株安の進行など景気を下押しする懸念が強まっております。

県内経済は、新設住宅着工戸数が8カ月連続の前年割れが続いており、国の緊急経済対策の大幅な執行停止のほか、来年度当初予算が今年度比14%減となる見込みであるなど、今後企業倒産の多発など、建設業をめぐる環境はかなり厳しいものになると予想されます。

特にも雇用の状況は、一進一退の状況が続き、出口の見えない状況にあり、地域の疲弊が進んでおります。

建設産業は、公共事業を始め県内建設投資が大幅に減少する中で、価格競争の激化に伴う、行き過ぎた低入札による利益率の低下や工事品質への影響、下請企業・資材関連企業などへのしわ寄せなど、様々な問題を発生させており、かつてない厳しい状況に置かれております。

建設業協会としましては、このような厳しい状況を打開するために、県に対して、公共事業費関係予算の積極的な補正措置や入札契約制度の改善などについて、要望を行って参りました。

この結果、予算においては補正予算の確保と公共事業の早期発注がなされ、入札制度においては、必ずしも満足のいく形には至りませんでしたが、数次の改善措置がなされたところです。

さらに、10月には県営建設工事に係る公正取引委員会の審決案が提示されました。審決案は企業側が主張してきたことが悉く退けられた形となり、実態を正確に反映したものとは到底言えない、大変厳しいものとなりました。

これに対し、今年早々にも直接意見陳述が行われる予定ですが、これまでの例からすると、審決案が覆ることはほとんどないことから、審決も厳しい内容になることが予想されます。

もとより、建設産業は良質な社会資本整備のほか、雇用の場の確保、地域経済の活性化や災害対策などの地域貢献を通じ、地域の基幹産業として重要な役割と責務を負っているところです。こうした重要な役割と責務を担う業界としては、この審決案をただ単に対象企業の問題として片付けてしまうのではなく、業界全体につきつけられた体質改善の課題として重く受け止める必要があるものと考えます。

私どもは、改めて関係法令の遵守、企業倫理の高揚に努め県民の信頼を回復し、県民生活の安定向上と地域経済の発展に貢献できるよう、一層の努力をしていく必要があると考えます。

冒頭申し上げましたとおり、平成22年度の国の公共事業費は前年比14%減少の見込みであり、県の公共事業予算も前年比微減とされているところから、景気低迷により、民間建設投資に期待ができない現状では、経営環境は一段と厳しさを増すものと思っております。

今年におきましては、以上の状況を踏まえ、地域における喫緊の課題である雇用の問題について、建設産業の総力を挙げて雇用機会の確保に取り組みたいと思いますし、岩手宮城内陸地震の教訓に学び、災害への対応能力の向上に力を入れてまいりたいと考えております。

また、公共事業への依存度が高い業界の体質改善や経営体質の強化に向け、財務等の経営基盤の強化、技術提案力の向上さらに異分野への取り組みへの、経営支援センターのサポート事業の充実を図ってまいります。

入札契約制度については、これまでの改善措置の効果などを検証し、積極的に改善案の提案をしながら、総合評価落札方式の全面実施と行き過ぎた低入札の排除によって、適正な利益が得られる制度の実現を目指すとともに、真に必要な社会資本の整備に要する公共事業関係予算の確保を求めてまいります。

さらに、公益法人改革への対応としては、一般社団法人への移行を基本として、関係団体との統合や本部・支部の関係を見直し、新しい制度に的確に対応できる体制の整備について検討を進めてまいります。

会員の皆様には、誠に厳しい状況下にはありますが、建設産業が地域の基幹産業として担う社会的使命と役割の重要性を重く受け止め、なお一層のご支援とご協力をお願い申し上げますとともに、皆様のご繁栄とご隆盛を心からご祈念申し上げ新年のご挨拶といたします。

(写真 社団法人岩手県建設業協会宮城政章会長)- 1

- 2

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年