いわけんブログ

- 2008年8月 一覧

一関支部 安全パトロール

2008年8月29日 17:11一関支部

災害対応施策委員会(仮称)設置の動き

2008年8月29日 16:48岩手県建設業協会

岩手県建設業協会等東北各県の建設業協会で構成する東北建設業協会連合会(宮城政章会長)は、大規模災害時の災害応急対策を検討する「災害対応施策委員会(仮称)」の設置し、9月25日に初会合を開催することにしました。

各県の建設業協会では、行政機関と災害時における災害応急対策に関する協定を締結。災害発生時には、必要な建設資機材や労力等の確保・動員の方法を定め、被害拡大の防止と被害施設の早期復旧活動をに取り組み、地域住民の生命と財産を守ることに務めています。

6月14日、7月24日と相次いで発生した大地震災害では、いち早く建設資機材の提供や応急復旧に当たりましたが、マスコミ報道では、消防や警察、自衛隊などの初動活動がクローズアップされ、建設業の活動は報道されていない状況にありました。

委員会では、○災害時の協会活動の検証。○災害協定書の見直し○災害支援の実態のPR○災害対策実働隊の結成○初期活動時の保険制度などの検討を進め、建設業協会の災害時における活動計画をまとめる予定です。施工管理技士の技術開発・技術改革

2008年8月29日 13:44土木施工管理技士会

東北土木施工管理技士会連合会(会長三瓶英才福島県建設業協会長)の平成20年度総会が、8月28日ホテルメトロポリタン仙台で開催された。

総会には、本県土木施工管理技士会橘副会長ほか東北各県の土木施工管理技士会の関係者17名が出席し、平成19年度事業報告並びに収支決算を承認、20年度の事業計画と予算案を審議し決定した。

事業計画では、総合評価方式の本格的な実施に伴い、施工管理技士の技術開発・技術改革の向上を図るための取り組みを推進していくことにした。

重点事業は次のとおり。○新技術開発セミナーの開催○東北地方整備局との意見交換会開催○会員の技術開発に関する研修会開催○EE東北並びに東北地方セーフティ大会への参加等。

総会終了後の講話では、宮田忠明氏(東北地方整備局技術調整管理官)から「東北地方の建設業を取り巻く状況」と、21年度の予算概算要求に関する整備局の事業概要について紹介があった。

経営支援センター≪受講者募集中≫第4回経営革新講座!

2008年8月29日 12:27岩手県建設業協会

経営管理をテーマに、(株)建設経営サービス滝口兼悟氏を講師に、第4回経営革新講座「中小建設企業の多様な事業戦略と組織再編 建設投資額の減少に伴う企業経営対応策」を開催します。

本講座は、厳しくなる経営環境の下、建設企業の後継者問題の経営課題、従業員の雇用などの問題点や、会社を継続させる方策を事例研究を含め、さまざまな手法や対応策について解説します。

詳細については下記要領及び申込書をご覧ください。

この機会に是非ご参加くださいますようご案内いたします。

記〔日 時〕平成20年9月25日(木)

午後1時30分から午後3時30分〔場 所〕建設研修センター2階研修室

〔プログラム〕中小建設企業の多様な事業戦略と組織再編

建設投資額の減少に伴う企業経営対応策講師(株)建設経営サービス経営コンサルティング部

主席コンサルタント 滝口 兼悟 氏〔主 催〕 岩手県・社団法人岩手県建設業協会経営支援センター

〔対 象〕 岩手県内に事業所を持つ建設業許可業者・業界関係

者・行政関係者〔参加費〕 無 料

〔定 員〕 60名(定員になり次第受付を終了いたします)

案内・申込書 → こちら

第3回経営革新講座 9月1日、2日開催! 詳細は → こちら

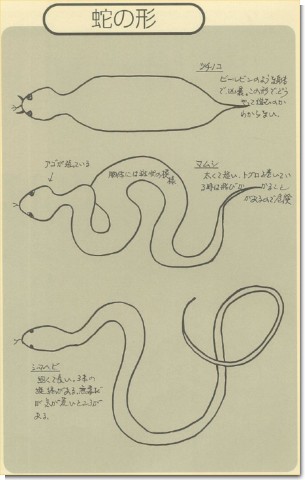

花林舎動物記 第3回 哀しきマムシ

2008年8月28日 18:43花林舎

6月から「花林舎動物記」という楽しい動物のお話を読み切りで掲載しています。この「花林舎動物記」とは、滝沢村にある(株)野田坂緑研究所発行(所長 野田坂伸也氏)の会員限定情報誌「花林舎ガーデニング便り」の中で最も人気がある連載記事です。今月は第3回「哀しきマムシ」です。

「哀しきマムシ」

ニョロニョロ嫌いの方には申し訳ありませんが、前回のアオダイショウに続いて、今回はマムシのお話です。うー、危なかった

この地で初めてマムシに会ったのは、移ってきて2年目の秋でした。まだカラマツの大きな切り株がたくさん転がっていて、畑作りの邪魔になるので、手伝いの若者数人と肩で押して、敷地の端の方へ移動させていた時のことです。

ごろりと転がった切り株から、何かがボタッと落ちて少し動きました。「あれ、蛇のようだな」と思って近寄って見ると、やっぱり蛇、それもマムシです。ギョッとして「近寄るなよー」と叫んだのですが、わずかに左右に身をくねらすだけであまり動きません。晩秋でしたから冬眠に入りかけていたのでしょう。長い木の枝ですくい取って隣の林の中に捨てました。

この時はちょっと驚いただけでしたが、後で思い出すと全くゾッとするような出来事でした。誰かの首筋の間近にこのマムシは潜んでいたのです。手でぐっと押してしまったかもしれません。何事もなくてすんだのは全く好運でした。

また別の年の夏。社員と2人で石積用の石を運んでいた時のことです。

40キロくらいの石を2人で「ヨーイショ」と持ち上げたら、下から大きなマムシがのっそり出てきました。怒った様子はありませんでしたが、2人をジロリと見てから、気だるそうにゆっくりと隣の石の間に潜りこんでいきました。私がそれまでに見たうち、最も大きいマムシでした。

腹が異常に太く、ひところ秘境動物マニアを夢中にさせた"ツチノコ"という蛇にそっくりでした。あのゆっくりした動作と、膨れた腹から推測すると、鼠でも飲み込んだばかりだったのではないでしょうか。空腹のマムシだったら、どんなことになっただろうか、と今でも時々考えることがあります。

マムシに噛まれた犬

犬を5匹飼っていましたが、その内の1匹が数年前のある日の夕方、顔をパンパンに膨れ上がらせて、よろめきながらやってきました。そして、私の前で口から泡を吹いて倒れ、動かなくなってしまいました。

花林舎の敷地では、毎年スズメバチが繁殖しますので、てっきり蜂に刺されたのだろうと思ったのですが、そうではなかったようです。

そのまま死ぬかと思った犬は、2~3分後に力をふりしぼるように立ち上がって、よろめきながら草むらの中に姿を消してしまいました。"象の墓場"へ去っていく象のような感じで、私は引き止めることもできずにそのまま見送ってしまったのですが、2~3日後に腫れが引いて、以前のようにハンサムな顔をして何事もなかったかのように現れたのには驚きました。犬はマムシ毒に耐性を持っているのでしょうか。

しかし、それ以降、この犬は蛇をみつけると異常に興奮して吠えかかるようになりました。

我が家の犬はどれも蛇が嫌いで怖いらしく、私が蛇を見つけて「蛇だぞー」と叫ぶと、犬達は何事かと一度は近寄ってくるのですが、すぐに逃げていってしまいます(噛まれた犬だけは近くで吠えている)。しかし父親犬は「蛇だぞー」という言葉が聞こえなかったふりをして、あらぬ方を眺めていて、近寄ってこないのです。蛇を見て逃げるのは、プライドが傷つくのでしょう。 マムシの誤算

マムシの誤算

マムシは花林舎周辺にはあまり多くは棲息していないらしく、1年に1回くらいしか見かけませんが、それでも10回近く遭遇しているうちに、これは一般に考えられているような恐ろしい生物ではなく、むしろ哀しい存在ではないのか、と思うようになりました。

マムシは人間と出くわした時、他の蛇のように急いで逃げるよりも、開き直って人を威嚇することが多いのです。なまじ猛毒を持っているために、脅かしたら相手は逃げるだろうと思うのでしょう。

しかし、マムシを恐がる人間だけではないのです。マムシを見つけると目を輝かせて喜ぶ人も大勢います。特に赤マムシなどが現れたら、欣喜雀躍です。その辺の木の枝をY字型に切り取って、たちまちマムシの首根っこを押さえて生け捕りにしてしまいます。

そして喉を押さえて口を開き、手ぬぐいを噛ませてぐいとひっぱると牙が折れてしまいますから、もう危険はありません。袋に入れて持ち帰り、水を入れた一升瓶に1ヵ月閉じ込めておくのです。マムシは水から首だけ出して生き続けますが、こうして腹の中の糞を排出させるわけです。

1ヵ月水中にある、というのも耐えがたい苦しみだと思うのですが、この後別のビンに移され、頭から濃い焼酎を注がれて七転八倒して死ぬのです。これがマムシ酒の作り方です。

マムシを捕らえると、ただちに首のところで皮を切って引き剥いてしまい、小さい肝臓をペロリと呑みこんでしまう人もいます。つい30年くらい前までは、マムシと人の関係はこれが普通でした。妻の実家は岐阜県の山の中ですが、子供のころ囲炉裏の上には乾燥させたマムシがぶらさがっていて、時々食べさせてもらったそうです。生命の供養

ある年、家の近くで2日続けてマムシに出くわしたので、こんなことでは安心して歩くこともできない、と思い、1匹殺してしまったことがあります。しかし、殺してから後悔の念が湧き起こり、私の手で消滅させた一つの生命を無にしないためにどうしたらいいだろうと考えたあげく、食べてやるのが一番の供養になるのではないかという結論に達しました。

マムシの生命力はすごいものです。首を切り落とされた胴体が、1時間あまりも動いているのです。

ようやく動かなくなった後に、皮を剥いて、身をぶつ切りにし、金網にのせて遠火で焦げないように焼きました。これに醤油をたらして食べてみると、いや実にうまいのです。

マムシ君、もう私の前に姿を見せてはいけません。哀しきマムシ

時代劇の小説などを読むと、"マムシのような"悪漢がよく出てきます。冷酷で血も涙もなく、危険で人を殺すことなどなんとも思わないような男です。

しかし実際のマムシは、確かに猛毒をもっているために人間に恐れられ嫌われる一方、酒や食料や薬にされるために他の蛇より圧倒的多数が人間に捕らえられ、殺されているのです。人間を殺すために持った毒ではないのになまじ猛毒を持ったために嫌われ、殺されるマムシは何と哀しい生物でしょう。マムシの側から見れば人間は悪鬼のような生物です。

時代劇作家へ。"マムシのような"という表現は考え直しましょう。

第2回 アオダイショウは可愛い

第1回 ナメクジ退治

入札契約制度を考える

2008年8月27日 17:47建設産業団体連合会

山形県斎藤弘知事は、自身のブログで山形県の入札契約制度について、次のように紹介している。

「我が山形県の入札契約制度に関し、以下の特徴。

○ 皆で作り上げる制度であること(業界、議会、そして行政)。

○ 「不正の徹底排除」に加え、「安定的品質確保」ならびに

「健全な企業育成」を明確に謳うこと。○ 新たな「第三者委員会」を設置、PDCAにより柔軟かつ

不断に同制度の見直し・改善を行うこと。そして、以上を、全国で、初めて、条例化する。 」

山形県議会は、6月定例議会で、公共調達制度に関する重要事項を調査審議するための第三者機関「公共調達評議委員会」の設置などを盛り込んだ「県公共調達基本条例」を可決した。これを受けて山形県は、18日付で同条例の施行し、早ければ10月にも同委員会を設置する。県レベルで公共調達全般にわたる条例の制定は、全国初という。

同条例は、入札契約制度に対する県民の信頼を確保するとともに、県発注工事などの品質及び価格の適正化を図るために制定した。 基本理念には、談合などの不正行為の排除徹底や、公正な競争の促進、透明性の確保などを挙げている。

公共調達のうち、特に建設工事などについては、経済活動の基盤となる社会資本を整備する社会経済上重要なサービスであり、これを担う健全な建設企業などの育成は、県民経済を発展させる上で重要としている。 このため、建設工事等の入札契約制度は建設業者等の技術のほか、法令の順守状況や環境保全対策、従事者の安全衛生及び福利厚生に対する取組み、社会貢献活動についても、適切に評価し、入札契約の過程で反映すべきとしている。

さらに、基本理念に基づき、入札参加者の資格の見直しや、入札契約制度の改善に関する重要事項を調査審議する公共調達評議委員会の新設を盛り込み、委員会のメンバーは、学識経験者ら8人以内で組織し、任期は3年。委員の人事は議会同意を得て、知事が任命する。委員会は、知事からの諮問の有無にかかわらず、自発的に制度改善に取り組む。

建退共岩手県支部☆共済証紙の取扱いあれこれ-その4-☆

2008年8月27日 17:38建退共岩手県支部

共済証紙についてご照会の多いあれこれをQ&A方式でお届けします。

Q 共済証紙の現物交付を行った場合、元請、下請の税法上の取扱いと会計処理はどのようになるのでしょうか?

A 元請が下請に現物交付した共済証紙代金は、積算の際、工事原価に算入されることがあきらかです。

したがって、元請が法人であれば損金、個人事業主であれば必要経費として処理します。

また下請は、現物交付を受けた共済証紙代金相当額を収入金に計上し、共済手帳に貼った共済証紙の金額を、退職金掛金の科目を設けて損金または必要経費として処理することになります。なお、使用していない共済証紙の在庫は、損金または必要経費とは認められませんので、資産として計上しなければなりません。

雨の午後、生命力あふれる「むくげ」は夏が大好き!

ハンギングバスケットの街・盛岡

2008年8月26日 18:29建設研修センター・建設会館

ハンギングバスケットの街・盛岡市。2004年からスタートし季節の風物詩となった。昨年には設置数600個を超え、神戸市や宮崎市を抑えて日本一を達成している。

岩手県盛岡市の国道106号線・中ノ橋。清流・中津川が流れる

岩手銀行中の橋支店前のハンギングバスケット。市内の通りを彩る

岩手県公会堂花壇。ボランティアの皆さんが手植え

建災防【ラジオ体操について】

2008年8月26日 18:06建設業労働災害防止協会

ラジオ体操の始まりはいつだろうと思って調べてみました。

昭和3年11月、当時の通信省簡易保険局が、昭和天皇ご即位の大礼を記念して「国民健康体操」という名で、NHKから放送されたのが始まりだということです。

現行の「ラジオ体操第一」は、昭和26年5月から放送されたそうです。

朝、会社の広場や建設現場などで、ラジオ体操をしているのを見かけます。

朝のラジオ体操の効用は、三つほどあるそうです。

ひとつは、ラジオ体操をすることによって、「さあ、今日も始まるぞ!」という、仕事への向かう気構えができる。

ひとつは、スムーズに身体が動けるように、身体を目覚めさせる準備運動になる。

もうひとつは、全員でラジオ体操をすることによって、一体感が醸成されるということです。

建設業協会事務局でも、毎朝、ラジオ体操をしています。

いい仕事ができるよう、一体感が益々強くなっていければと思っています。

(記:建災防山本)AED講習会

2008年8月25日 16:57建設研修センター・建設会館

増加する労働災害

2008年8月25日 14:51建設業労働災害防止協会

労働災害による被災者数が増加している。

労働災害発生状況(岩手労働局データ・平成20年7月末)は全業種で701件、前年同期を79件上回り12.7%の伸びとなった。

建設業は131件で、10件上回り8.3%の増加となり、死亡災害が昨年を上回るペースで3件発生している。

建設現場の一日は朝礼とラジオ体操から始まる。これは現場の作業に携わる全員が災害撲滅を誓い合う場でもある。労働災害の防止を徹底するために安全衛生教育などが行われており、これらの機会を通じて、工事現場において建設工事に従事する労働者自身も災害防止の重要性を認識し、労働災害防止活動に取り組んでいくことが大切です。

建設現場の安全確保は建設産業を発展させるために避けることができない課題であり、事故防止には全力を期してほしい。労働災害ゼロを目指して!盛岡支部:夏の終わり

2008年8月25日 10:50盛岡支部

めっきり涼しくなった8月23日(土)、盛岡支部のおひざ元八幡町において、通りの一部を通行止めにして昨年に引続き「流しソーメン」「フリーマーケット」を開催しました。

町内会のみなさん、知り合いの方々から提供していただいた品々を、10円から500円で販売し、6月7月に発生した地震での災害被害者支援として寄付をさせて頂きます。

今回は昨年と比べ、出店の種類が多く曇り空の中大いに賑わいました。

事務局・フリマの準備

昨年は37,000円でした。

流しソーメン台(準備)

ゆでとうもろこし100円

枝豆150円/盛岡薄焼き300円

いよいよスタートです

目黒ならぬ八幡のさんま

第一部 こども部門

ほたて焼き

うまくとれるかな?

いい飲みっぷりです!

演奏風景

お琴といっしょに

お琴の楽譜

地震災害現場は今・・・・・・・・

2008年8月22日 15:49岩手県建設業協会

花巻支部:地域貢献活動(道の日)道路清掃活動

2008年8月21日 15:10花巻支部

経営支援センター 第2回経営革新講座開催

2008年8月21日 12:15岩手県建設業協会

8月19日(火)奥州地区合同庁舎分庁舎にて岩手県・(社)岩手県建設業協会経営支援センター主催 第2回経営革新講座「中小建設企業の新しい受注戦略」を開催しました。講師は(有)アドミックス代表取締役 平 智之 氏を迎えての講演となりました。

平氏は地域建設企業の選択肢をもとに経営革新の正誤の進め方、土木ネットワーク戦略 総合工事企業や元請・下請のネットワーク機能について、M&A戦略 企業連携の可能性について、現金戦略 早期現金化について、実例を参考にした復活戦略等を受講者と講師とで質疑応答を織り交ぜ解説しました。

講師 (有)アドミックス

代表取締役 平 智之 氏

受講風景

次回予告

第3回経営革新講座 「全社体制で臨むコストダウン経営」の案内はこちら

建災防【平成20年度全国労働衛生週間】

2008年8月20日 17:33建設業労働災害防止協会

本年度の全国労働衛生週間は、9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間として

「あなたが主役 明るい職場と健康づくり」

のスローガンのもとに展開されます。

趣旨

経営者トップをはじめ関係者は、労働災害の健康保持・増進等の重要性についてさらに認識を深め、心身ともに健康で、誰もが安心して働ける快適な職場環境づくりに努め、本週間を契機として職場における労働衛生水準の一層の向上を目指して、店社と作業所との緊密な連携のもとに効果的な労働衛生管理活動を着実に実施するものとする。

特に、職業性疾病の予防対策や過重労働による健康障害対策、メンタルヘルス対策等に積極的に取り組むとともに、「リスクアセスメント」の確実な実施を図り、職場におけるリスクの低減に努めることとする。建災防 ホームページ

岩手県が「がんばろう!岩手」運動を展開中

2008年8月20日 17:31岩手県建設業協会

6月14日、7月24日に発生した2度の大地震からの復興と平泉の世界遺産登録を願い、岩手県は「がんばろう!岩手」運動を展開しています。

また、8月から発売が始まった「元気です岩手」Tシャツが予想を超す人気で、現在は入荷待ちのようです。このTシャツは、元気な岩手を発信する象徴ともいえます。

「がんばろう!岩手2008」ロゴマーク

「がんばろう!岩手2008」ロゴマーク

≪岩手県関連ホームページリンク≫

がんばろう!岩手

「がんばろう!岩手」宣言

「元気です! いわての県北・沿岸」がオープン!

「がんばろう!岩手」運動の展開について PDFファイル

「元気です!岩手」 元気な岩手を発信しています。

「がんばろう!岩手」運動推進ロゴマーク

≪いわけんブログ関連記事≫

8. 8 災害対策シンポジウム開催

8. 7 岩手・宮城内陸地震の義援金

8. 5 「がんばろう!岩手」運動推進ロゴマーク

8. 4 がんばろう!岩手

8. 1 元気です岩手 地震に強い岩手

7.29 地域情報:いわて銀河プラザ。地震過剰・岩手が元気!

7.28 水沢支部 奥州市へ義援金贈呈

7.24 6・14岩手・宮城内陸地震災害対応で知事感謝状授与

7.24 建災防「平成20年7月24日未明に発生した岩手県沿岸北部の地震による災害復旧における労働災害防止対策の徹底について」

7.24 一関支部 一関市へ義援金

7.22 一関支部に知事感謝状の贈呈決まる

7.22 宮古支部:女性MS三支部合同で義援金寄贈

7. 9 建産連 女性マネジングスタッフ協議会平泉文化遺産現地見学会実施について

7. 2 岩手・宮城内陸地震NOW

7. 1 建退共岩手県支部 災害救助法適用地域のお知らせ

6.30 一関支部 県建設業協会 宮城会長災害現場視察

6.20 千厩支部 内陸地震応急復旧活動へ支援物資

6.20 一関支部 災害復旧工事

6.18 岩手・宮城内陸地震情報:協会盛岡支部も応急復旧出動

6.16 岩手・宮城内陸地震情報

6.16 一関支部 地震災害状況

6.15 岩手・宮城内陸地震

6.15 一関支部 岩手・宮城内陸地震災害復旧

6.15 一関支部 岩手・宮城内陸地震に対するパトロール千厩 お盆の伝統行事「燈立(あかしたて)」

2008年8月19日 17:47千厩支部

一関市千厩町のお盆には、「燈立(あかしたて)」という伝統行事があります。今年は、8月14日にお盆中に開催された「せんまや夜市」にあわせて、商店街において行われました。

一関市千厩町のお盆には、「燈立(あかしたて)」という伝統行事があります。今年は、8月14日にお盆中に開催された「せんまや夜市」にあわせて、商店街において行われました。

「燈立(あかしたて)」は、ちょうちんを竹竿の四方に張った縄につるしたもので、初盆を迎える故人の冥福を祈る為の行事です。「燈立(あかしたて)」が立てられると、商店街は幻想的な風景となりました。

ちょうちんを取って家の中やトイレ等に吊るすと、魔よけや健康になるという言い伝えがあったと思います。その為、竹竿をゆすりながら、ゆっくり倒されると、ちょうちんの奪い合いとなります。特に一番上の、ちょっと豪華なちょうちんは人気です。

夜市の中では、他にも盆踊りや地元団体(雄飛ヒルズ、磐美)による「よさこいソーラン」が行われ、家族連れや帰省客で賑わいました。建退共岩手県支部☆共済証紙の取扱いあれこれ-その3-☆

2008年8月19日 17:12建退共岩手県支部

共済証紙についてご照会の多いあれこれをQ&A方式でお届けします。

Q 共同企業体で工事を請け負いました。共同企業体名で共済証紙を購入することは可能ですか?

A 共同企業体として建退共と契約することはできませんから、企業体を構成する各事業所が、それぞれの工事分担比率に応じて共済契約者証を提示して購入することになります。その際、銀行で発行する掛金収納書にはJV工事名を記入し、それを代表企業がまとめて発注者に提出してください。

ただし、実際は便宜上JVの代表企業が一括して事務処理をおこなうことも多いようですので、その場合は建退共の証紙も代表企業が一括購入して、それを他の構成企業に配付することになります。

Attention please!

この事務処理では、代表企業以外は建退共証紙の購入額としてカウントされません。

したがって、自社の共済証紙受払簿に記入する際は「受入」の中の「購入」欄ではなく、「元請から受給」の欄を使用してJV工事名と証紙日数を記入することになります。

梅鉢草 (うめばちそう)

細葉の秋の麒麟草(ほそばのあきのきりんそう)

住宅・建築関係事業者の皆さんへ

2008年8月19日 14:31岩手県建設業協会

住宅・建築関係事業者を対象にした技術力向上支援講習会が9月から開催されます。(協会会員には通知済)講習会は、国において様々な住宅・建築関係の法制度が改正、制定されるため、これらの制度が円滑に実施されることを目的に行われるもの。岩手県内で開催される講習会は、岩手県住宅・建築関連事業者支援連絡会議(事務局財団法人岩手県住宅センター)がサポートしています。講習会の内容・場所は次のとおり。(参加費・テキスト代無料・定員がありますので早めに準備を)

○住宅瑕疵担保履行法の事業者向け講習会(定員各200名)

9月16日(水)盛岡市・アイーナ(いわて県民情報交流センター)

9月18日(木)釜石市・ホテルサンルート釜石

9月22日(月)奥州市・奥州市文化会館

○木造住宅の耐震補強のポイントと実務講習会

9月25日(木)盛岡市・岩手教育会館(定員100名)

○木造住宅(軸組構法)の構造計画講習会

9月29日(月)盛岡市・岩手教育会館(定員100名)講義

10月 7日(火)釜石市・釜石ベイシティホテル(定員50名)DVD

11月 7日(木)奥州市開催予定

○住宅の長寿命化(200年住宅)講習会

今秋以降の開催を計画

○住宅・建築物の省エネ法等講習会

建築編・住宅編ともに今冬以降の開催を計画

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年