いわけんブログ

- 2010年3月 一覧

風景と樹木 「シナノキ」・「カエデ類三種。」

2010年3月26日 17:04花林舎

風景と樹木

平成20年6月から「花林舎動物記」という楽しい動物のお話を読み切りで掲載しておりましたが、3月から数回は趣向を変え、植物の観点からのお話を掲載いたします。

『すこやかな暮らし発見、岩手から。「家と人。」』という雑誌から「花林舎動物記」の作者である(株)野田坂緑研究所 所長 野田坂伸也氏の記事「風景と樹木」を抜粋し、転載させていただきます。

今回は、第3話「シナノキ」と第4話「カエデ類三種。」です。シナノキ

各地に自生する樹木をもっと造園に利用する、という思想が定着していれば、東北・北海道でもうとっくに普及していたはずの樹種がたくさんある。これから当分の間、そういう樹木について語ることにしよう。

まずシナノキから始める。

シナノキは別名をボダイジュという。釈迦がその木の下で悟りを開いたとされるインドボダイジュは、葉の形はよく似ているが全く違う木であるが、シューベルトの歌曲「菩提樹」で歌われているのはセイヨウシナノキのことである。

欧米やニュージーランドでは、シナノキ(ボダイジュ)は主要な造園木の一つで、大きな公園や街路樹などによく植えられている。数年前、イギリスのウィズレー植物園に行ったとき、昼食をとる時間がもったいなくて、シナノキの若葉を取っては、食べながら見学したことがある。それほど普通に植えられている。

日本のシナノキは北方系の樹木で、寒い地方に多い。そのため、照葉樹林帯に権力、つまり文化の中心を持つ日本では、造園木として注目されることがなかった。

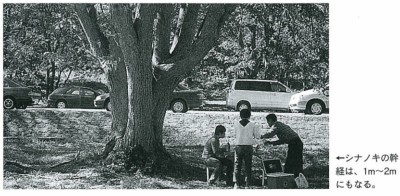

樹木の本によれば、大きいものは樹高二十メートル、幹経一メートルから二メートルにもなるとのことである。私はそれほどの巨木はまだ見たことはないがシナノキのすばらしさを強く印象づけられた場所がある。

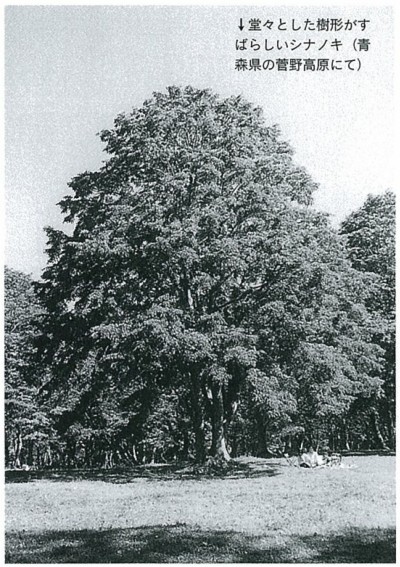

青森市から八甲田連峰の方へ行く途中に、萱野高原というところがある。昔は牛や馬を放牧していたと思われる野芝の広い原っぱで、高木が点在したり、小群落状に立っている。これが不思議なことに、ほとんど全てシナノキなのである。なぜほかの樹種がなく、シナノキだけが多数残ったのか理由は分からない。

その孤立木は写真に示したように、均整のとれた、卵型の美しい堂々とした樹形をしている。堂々としているが、重々しくはなく、明るい。こういう形と雰囲気を持った樹木は、ありそうでなかなかない。

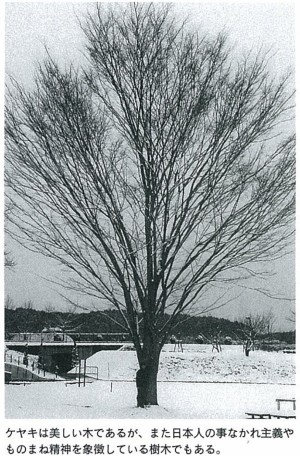

シナノキの葉は丸く、やや大きい。葉が大きいと枝は太くなる。シナノキはケヤキのような繊細さはなく、おおらかな感じで気品があって美しい。秋には黄葉する。

時々通る国道から見えるところに、樹高十メートルぐらいの球形の樹形をした樹木があった。これが春になると、見る見るうちに若葉となるのである。ひところ、毎日この木の前を通っていたが、一日一日と驚くべき早さで葉量が増え、緑の濃度が高まっていくので、何の木だろうと思って近寄ってみたらシナノキであった。この新緑の目覚ましだけでも、造園木としての価値がある。

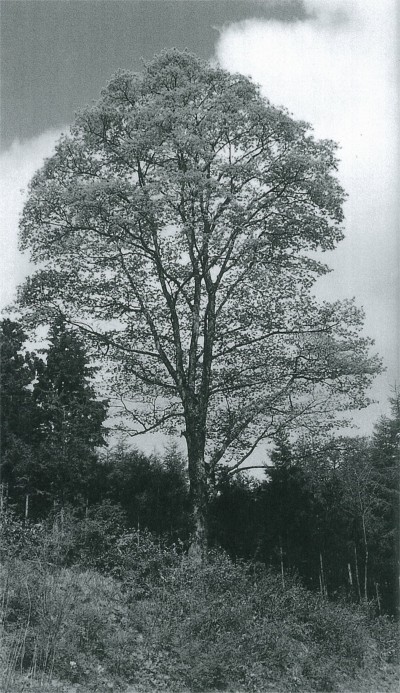

性質は強く、山地の風の強いところでは上には伸びられず、ずんぐりとした形のシナノキをよく見かける。

今回改めてシナノキの写真を眺めてみて、それぞれの樹種にそれぞれ特有の樹姿があるということを強く感じた。つまり、さまざまな樹種を導入することによって、変化に富んだ味わい深い景観をつくることができるのに、なぜ日本の造園家は役所も含めて、この魅力に気づかず少数の特定の樹種しか使わないのだろうか。

カエデ類三種。

「モミジ」と「カエデ」はどう違うんですか、と聞かれることがある。

植物学では「カエデ」と称し、俗語では「モミジ」という。同じものである。日本には二十六種のカエデが分布しているが、そのうち造園に用いられているのは、イロハモミジ、ヤマモミジ、オオモミジの三種がほとんどである。ただし北海道や東北ではハウチワカエデもよく使われる。これらは葉形がいかにもカエデ(蛙の手)らしいが、二十六種の中には「え、これがモミジ?」と驚くような葉形のものもある。日本人がモミジというと思い浮かべるモミジらしいモミジとは違う樹姿、葉形ではあるが景観木として有用なカエデ三種を紹介する。①イタヤカエデ

イタヤカエデを都市の街路樹に使ったら外国産の樹種だと思う人が多いのではないだろうか。幹がまっすぐに伸びる縦長の樹形と、光沢のある明るい印象の葉がイタヤカエデの特徴である。

どんな木でも新葉の時は新鮮な輝きを放つが、イタヤカエデの新葉は陽光を周囲にまき散らしているようにキラキラと輝く。木が大きくなると春には小さい黄色の花が咲き、ベニイタヤという亜種は赤い新葉とあいまっていっそう華やいだ繊細な美しさで見る人を驚かす。秋にはバターイエローに黄葉するが、真紅のモミジとはまた違った魅力がある。

国産でこのようにスマートでしゃれた木が使われずに、東北南部以南の暖地の街路樹には、カエデの仲間では中国原産の「唐カエデ」が使われている。イタヤカエデは暑さに弱いからであろうが、北国でもまだ使用例は少ない。丈夫で少々のやせ地や風の強いところでも耐えられるから街路樹には向いている。

ただし大木になるので個人庭園には向かない。大きい公園や公共建築の庭など広い土地で伸び伸びと育てたい。

余談であるが、以前はスキー板はイタヤカエデで作ったそうである。

イタヤカエデは整ったスマートな樹形をしている。

②ウリハダカエデ

幹に緑色の縞があり、これが水瓜の皮の模様に似ているので、〝ウリ肌〟の名がつけられた。これはイタヤカエデよりもっと日本情緒から遠い印象を与える樹種である。こんな木を見ていると、ある国または地方の風景と、それを構成している個々の樹木(や草種)の姿とは必ずしも似ているとは限らない、ということに気づく。

人間の社会でも全体的な日本人像というものがあり、多くの人はいかにも日本人らしい性質、行動(たとえば、付和雷同)を示すのであるが、なかにはとんでもない異端児がいたりする。植物界にも同様のことがあっても不思議はない。

ウリハダカエデの葉はやや大きいので枝は太く、粗い感じの樹姿になる。これも日本庭園のモミジの繊細さとは異質である。ただし秋の紅葉は他のどのモミジにも負けないほどのどぎつい赤で、まるで、異質さをカバーするために必死になって赤くなって見せているような気がする。

このカエデの使い方は難しい。カエデ(モミジ)という言葉にはこだわらないで、特異な木肌の変わった雰囲気の樹木である、と考える方があやまちの少ないデザインへの近道だと思う。無理に他の樹木と調和させようとしないで、異質さを際立たせて、西洋風の雰囲気をつくり出す素材として利用するのがよいと思う。

③マルバカエデ(ヒトツバカエデ)

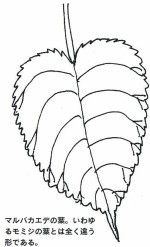

前二者がそれでももしかするとカエデかも知れない、と思わせるような葉形をしているのに対し、マルバカエデは、カエデの葉のイメージとは全く無関係の葉形をしている(イラスト参照)。初めてこの葉を見て、もしかしたらこれはカエデ属の樹木かな、と考える人は百万人に一人もいないだろうと、断言できる。だから、これを植える時はカエデではない木を植えるのだ、と思った方がよい。

前二者がそれでももしかするとカエデかも知れない、と思わせるような葉形をしているのに対し、マルバカエデは、カエデの葉のイメージとは全く無関係の葉形をしている(イラスト参照)。初めてこの葉を見て、もしかしたらこれはカエデ属の樹木かな、と考える人は百万人に一人もいないだろうと、断言できる。だから、これを植える時はカエデではない木を植えるのだ、と思った方がよい。

昔のはなしに「虎」とか「岩」という名の女性がでてくるが、これが名前からは想像できないような美人だった。それと同じようにカエデと名はついていても、普通のカエデとはまるで違うものである。

マルバカエデも新葉が美しい。遠くから見ると何か花が咲いているのかと見まちがえるくらい明るい葉色をしている。ただしこれはごく短い期間で、すぐに緑になってしまう。

だが、秋にはまた見事な黄葉になる。イタヤカエデに勝るとも劣らない。樹形は乱れて整然とした姿にはならないが、新葉と秋の彩りの二回の美のために植栽する価値がある。

バックナンバー

「ケヤキとサツキの大罪 -その1-」・「ケヤキとサツキの大罪 -その2-」

宮古道路開通式

2010年3月21日 14:10宮古支部

せんまやひなまつり

2010年3月14日 11:07千厩支部

少し前の催しです。

.jpg)

平成22年2月11日から3月3日まで、一関市千厩町の酒のくら交流施設や商店街において「せんまや ひなまつり」が開催されました。

商店街等の店舗や国登録有形文化財の酒のくら交流施設に明治から昭和期のひな人形や手作りの雛人形が飾られました。

期間中、加盟店を回るスタンプラリーによる記念品のプレゼントや「こどもフェスタ」、「大正琴演奏会」、「つるし雛作り体験」などのイベントも開催されました。

.jpg)

.jpg)

ひなまつりマップ

と

参加商店のひな飾り

建退共岩手県支部 ☆ 建設業界のおトクな退職金の話 ☆

2010年3月10日 16:43建退共岩手県支部

第14回 加入・履行証明書の発行について

退 子:あらぁ、これじゃ、バス停

で待ってるうちに雪像に

なるわ。

それ、「クマの手シュー

ラスク」じゃない?

それにお花も...

春の気分先取りね♪建太郎:いいでしょう?

ハイ、どうぞ!思いやりチョコ

のお返し。退 子:まぁ♪、ありがとう!

建ちゃんもなかなかトレンディ

じゃないの?

で、今日は会社の用事もある

んでしょ?建太郎:あたり!...です。

建退共の「加入・履行証明願」

の件。

え~っと、証明願はこの二枚

複写の様式でしょ。

それに「共済手帳受払簿」と「共済証紙受払簿」、

それに「直前三年の工事施工金額」を、それぞれ

コピーして添付するんでしたよね。退 子:原則、それでオーケー。

建退共に加入して更に履行しているという内容だから、

共済証紙を購入して、共済手帳を更新していること、

下請さんなら、元請から共済証紙をもらって共済手帳の

更新をしていることなど、退職金が実質的に掛けられて

いることを見る内容になっているの。建太郎:なるほど。

あっ、でもうちの会社は、現場要員も中退共に加入だ

から、建退共の手帳は無いけど...退 子:購入した共済証紙はどういう処理をしているの?

建太郎:下請さんからの請求に応じて、必要な日数分は現物交付

していますね。退 子:それなら、自社の従業員が他の退職金制度でも

履行していることになるわ。

元請でも下請でも、現場で働く人の退職金制度として、

建退共がうまく使われていることが証明書交付のポイント。建太郎:期間雇用者がいない場合は、「共済手帳受払簿」は備えて

いなくて良いってことですね。退 子:そうね。

むしろ「共済証紙受払簿」などで、元請・下請間の現物交付

のやり取りが明確であることが大事ね。建太郎:それなら大丈夫。

共済証紙受払簿のことは、以前にいろいろ訊きましたからね。退 子:詳細は こちら をどうぞ。

公共工事動向2月を更新しました

2010年3月 4日 15:24岩手県建設業協会

(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内2月版)を掲載しました。

↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)2月版→ こちら(PDF)

← クリックにご協力を

← クリックにご協力を

「建災防」平成22年度各講習会開催のお知らせ

2010年3月 4日 14:05建設業労働災害防止協会

平成22年度各種講習会、安全衛生教育等の予定表を建災防岩手県支部ホームページに載せましたのでお知らせします。今年建災防岩手県支部で行う講習は次のとおりです。・作業主任者技能講習

地山掘削・土止め支保工作業主任者技能講習

足場の組み立て等作業主任者技能講習

木造建築物の組み立て等作業主任者技能講習

石綿作業主任者技能講習

型枠支保工の組み立て等作業主任者技能講習

建築物等の鉄骨の組み立て等作業主任者技能講習

ずい道の掘削作業主任者技能講習

コンクリート工作物の解体等作業主任者技能講習・運転技能講習

高所作業車運転技能講習

車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)運転技能講習

車両系建設機械(解体用)運転技能講習・特別教育

自由研削砥石(グラインダー)特別教育

ローラー特別教育

低圧電気取扱作業車特別教育

車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)特別教育

石綿取扱従事者特別教育・安全衛生教育等

職長・安全責任者教育(建設業)

職長のためのリスクアセスメント教育

車両系建設機械運転従事者安全衛生教育

足場の組み立て等作業主任者能力向上教育

施工管理者等のための足場点検実務者研修

以上です。詳しい開催案内等は、「建災防岩手県支部ホームページ」をご覧ください。

また、ただ今「建設業年度末労働災害防止強調月間」実施中です。

建設工事の多くが完工時期を迎えることから労働災害が多発することが懸念されます。作業間の連絡調整及び作業指示の徹底、健康状態の把握と適正な配置を行い労働災害の防止に努めましょう。コンプライアンス及び経営力向上研修会・災害自主パトロールに係る担当地域等の見直し作業

2010年3月 2日 17:59千厩支部

3月2日、一関市千厩町の両磐地域職業訓練センターにおいて「コンプライアンス(労働者災害補償保険法・安衛法)及び経営力向上研修会」 と「災害自主パトロールに係る担当地域等の見直し作業」を実施しました。

3月2日、一関市千厩町の両磐地域職業訓練センターにおいて「コンプライアンス(労働者災害補償保険法・安衛法)及び経営力向上研修会」 と「災害自主パトロールに係る担当地域等の見直し作業」を実施しました。

研修会は、一関労働基準監督署から労働者災害補償保険法の概要や経営者等の特別加入制度、車両系建設機械と移動式クレーンにおける労働災害防止についてご説明を頂きました。また、一関公共職業安定所からは雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金等についての説明がございました。

≪研修会≫

1.コンプライアンス(労働者災害補償保険法・安衛法)

①労働者災害補償保険法について

②車両系建設機械と移動式クレーンにおける労働災害防止について

一関労働基準監督署

2.雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金等について

一関公共職業安定所

研修会終了後には、2月1日に一関市・藤沢町と災害協定を締結したことに伴い、災害自主パトロールの担当地域等の見直し作業を実施しました。各地区別に分かれて、会員企業別の担当地域の見直しを行いました。

風景と樹木 1,2 「ケヤキとサツキの大罪」

2010年3月 1日 16:29花林舎

風景と樹木

平成20年6月から「花林舎動物記」という楽しい動物のお話を読み切りで掲載しておりましたが、今回から数回は趣向を変え、植物の観点からのお話を掲載いたします。

『すこやかな暮らし発見、岩手から。「家と人。」』という雑誌から「花林舎動物記」の作者である(株)野田坂緑研究所 所長 野田坂伸也氏の記事「風景と樹木」を抜粋し、転載させていただきます。

今回は、第1話「ケヤキとサツキの大罪 -その1-」と第2話「ケヤキとサツキの大罪 -その2-」です。

ケヤキとサツキの大罪 -その1-近年、植物に関する本の出版が増えている。しかし、風景の一部としての植物(特に樹木)という観点から書かれた本はほとんど無い。

私は造園の植栽設計を仕事としているので、前々から、そのような目で見た樹木の話を書いてみたいと思っていた。建築関係者は言うまでもないが、造園業界に携わる人々でも、樹木の知識があまりにも乏しい人が大半を占めるという現状が、我が国の風景を画一的で面白くないものにする一因となっている。そのような状況に波紋を投げかけることができれば本望である。盛岡「らしさ」を表現する木

前例に従い、他人と同じようにしていれば良い、と考えて仕事をしている人が世間には圧倒的に多い。

前例に従い、他人と同じようにしていれば良い、と考えて仕事をしている人が世間には圧倒的に多い。

造園の植栽設計の分野でもまた、同様である。その結果、日本中に特定の樹種がうんざりするほど、どこにでも植えられることになった。

その代表が、高木ではケヤキ、低木ではサツキである。

どちらも美しく丈夫で使いやすい樹種であるから、ある程度多く用いられるのは当然だと思うが、バカの一つ覚えと言う言葉がぴったりするほどの乱用ぶりが我が国の都市景観に与えた影響は大きい。

もう二十五年くらい前のことであるが、盛岡駅前通りの改造が行われたことがある。

その時「街路樹をケヤキにする」と新聞に載ったのを見て、私は驚いた。ケヤキの街路樹は東京をはじめとして全国に掃いて捨てるほどある。

何よりも、東北にはすでに仙台駅前に有名なケヤキの街路樹があるのに、なんで盛岡駅前までまねをしてケヤキを植えるのか、盛岡の個性はどうなるのだ、と思ったのである。

そこで、改善計画をすすめていた組合に手紙を出して私の考えを説明した。組合ではその意見を取り入れて、樹種をイタヤカエデに変更してくれた。一度決定して新聞にまで発表したものを覆すのは大変なことだったと思うが、良く対応してくれたものだと感謝している。

それから十年以上もたってから、この改造計画を受け持ったプランナーと話をする機会があった。

彼はこの樹種変更に大変憤慨した、と直接私に打ち明けてくれた。彼は、仙台のケヤキ街路樹に似せてケヤキのトンネルを盛岡駅前に実現したかったのに、それが出来なくなってがっかりしたのだそうである。

私はそれを聞いて、彼のような優秀なデザイナーが、仙台の風景を盛岡につくるということを良しと考えていることに驚いた。私なら、仙台のまねなど絶対にしたくない、とまず考える。もっとも、建築家の彼にはケヤキ以外の樹木は思い浮かばなかったのだろう、という推測もつく。造園家でも十人のうち八人くらいまではケヤキと考えるだろうから、無理もないとは思う。

盛岡市の夕顔瀬橋のたもとに、シンジュ(神樹)の大木がある。これが実に美しい姿をしている。特に葉を落とした裸木の美しさには、ここを通るたびに見とれてしまう。

数年前、反対側の橋詰めの近くに小緑地が造られて、当然のように一本のケヤキが植えられた。それによって盛岡はローカリティ―(盛岡らしさ)をつくるチャンスを一つ失い、全国画一化へ小さいながら一歩を進めたのである。

ここにシンジュでなくても良い、例えばシナノキ、キハダ、ハリギリ、ハナキササゲのどれかでも植えていたなら、「おっ、なんだこれは」と思う人がきっと何%かはいて、街が少しは面白くなったはずなのである。

ここにどうしてキハダの木があるのか、というようなことから、何か物語をつくり出すこともできたかも知れないというのに。

為政者も設計者も、樹木のことなどどうでもいいと内心では思っているから、前例を踏襲すればそれで良いし、どこでもケヤキを植えているから、ここもケヤキでいい、ケヤキがいい、となる。情けない話である。

ケヤキとサツキの大罪 -その2-

前回はケヤキの話をしたので、今回はサツキについて書く。

サツキはツツジの一種でわが国の造園樹木のなかでは抜群の人気を誇る。バブル経済で造園工事が最盛期の頃は、年間一千万本以上植えられていたといわれている。これほど多用された理由の第一は、サツキが極めて優れた造園木であるということである。

成長が遅くコンパクトにまとまる樹形。しかも刈り込みによって容易に整形できる。常緑の葉が美しいばかりでなく、花も華麗である。移植が容易で病虫害が少なく、挿木で容易に増やせる。サツキやツツジを植えておけば無難で失敗がない。必ず「サマ」になる。こんなに使いやすく楽な造園木は、世界的に見ても少ないのではないだろうか。

多用される第二の理由は、昔から日本庭園で使われてきて、日本の造園家になじみが深いということである。「なじみが深い」などというより、サツキ無しに日本庭園はできないといっても過言ではないほど、二者のつながりは深い。

ところで、わが国が工業大国になったのは資源が少ないために加工技術を発達させ、付加価値をつけることによって金を得るしか方法がなかったからだという説がある。アラブ諸国などは豊富な石油という資源があるから、産業が発達しないのだという考えである。

この説に従えば、日本で造園の植栽デザインが発達しなかったのは、サツキやクルメツツジのような便利すぎる造園木があったからではないだろうか。

この説に従えば、日本で造園の植栽デザインが発達しなかったのは、サツキやクルメツツジのような便利すぎる造園木があったからではないだろうか。

日本の造園家は、むやみにサツキ、クルメツツジ、ヒラドツツジを使ってきた。大きな公園や緑地(たとえば工場と住宅地を分離する緩衝緑地)では、数万本もまとめて植えられることもあった。開花期には美しいと言えないこともないが、私にはむしろグロテスクに見える。住宅メーカーの広告写真なども雑木の木立の下にサツキかクルメツツジを密植するというのが、何十年も続いているパターンである。

日本の造園設計家のなかでこのようなサツキ・ツツジ依存症にかかっていない人は百人に一人もいないだろう。しかもサツキや常緑性ツツジは、多雪地や寒冷地ではよく育たないことがあるのに、北国でもこの依存症患者で満ちているのだ。

さらに困ったことに発注者側にもツツジ・サツキ依存症患者が多い。こうして日本中にうんざりするほど同じような景観ができあがってしまった。わが岩手県もまた同じである。

三年ほど前、岩手県北にある県立病院の庭の設計をある建築事務所の下請けでやったことがある。私はもちろんサツキも常緑のツツジも一本も使わない設計をしたのだが、植栽工事が終わって見に行ったら、なんとサツキとツツジが大半を占める庭ができていた。私の設計とは全く無関係の庭になっていて、違う場所に来たのではないかと思ったほどである。

なぜこんなことになったのか、下請けである私には何も知らされなかったが、日本におけるサツキ、ツツジの威力はこれくらい大きい。

しかし近年、個人造園の庭木としてのサツキと常緑ツツジの人気は急落しているそうである。その理由は、これらの使い方が型にはまっていて新鮮味が無いこと、必ず刈り込んで整形するのが人工的な印象を与えるからであろう。私も昨年、ある庭造りの仕事でエクステリア業者が勝手に植えていったサツキとリュウキュウツツジを捨ててくれといわれて、数十本掘りあげて持ち帰った。

こうして今や嫌われものになったサツキ、ツツジ、ドウダンツツジが我が家の畑に溜まる一方であるが、これはあきらかにガーデニングブームの影響であると思われる。

ガーデニングは、季節感があって成長の過程を楽しめる植物へと人々の関心を導いた。サツキはどこへ行くのだろう。

- 1

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年