いわけんブログ

- 2016年12月 一覧

一関市、平泉町へ建設産業振興に関する要望

2016年12月27日 16:50一関支部

鳥インフルエンザ防疫対策

2016年12月27日 13:57盛岡支部

12月27日(火)鳥インフルエンザ防疫対策会議が盛岡地区合同庁舎で開催され、遠藤盛岡支部長以下9人の支部役員と中央家畜保健衛生所、盛岡広域振興局土木部長等の職員で対策会議が開催されました。

昨日、県自然保護課の発表では県内では4例目(管内でも3例目)の野鳥から高病原性鳥インフルエンザウィルスが検出されており、発生した時に備えての会議でした。

時系列の対応状況や埋却方法等について意見交換されたほか、今年の新潟県での事例のスライドも映し出されました。

もし、発生した場合は、当支部に第1報が入ってから24時間以内の殺処分、72時間以内の埋却終了など24時間体制、3交代での対応になります。

管内には数万羽~100万羽の養鶏場が約60箇所あることから、発生しないことを祈るばかりです。

奥州支部青年部~県南土木部意見交換会~

2016年12月26日 14:23奥州支部

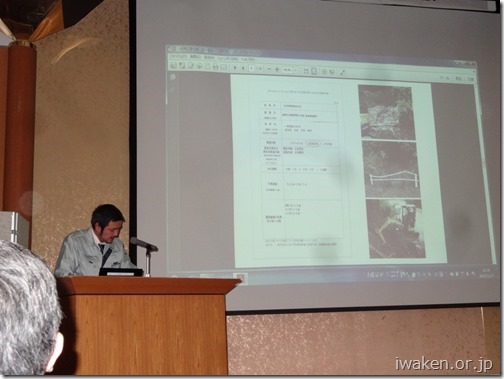

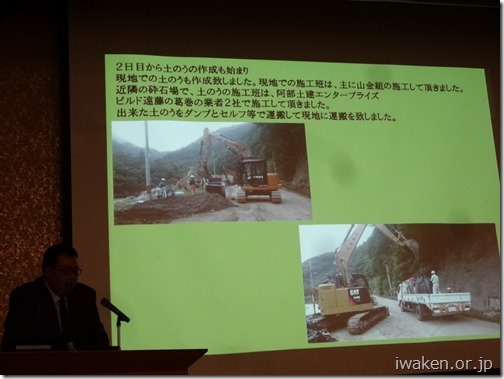

奥州支部青年部は、12月8日 奥州市水沢区の水沢サンパレスホテルで県南広域振興局土木部と意見交換会を開催。ASP情報共有システムやICTなどについて研修を受け、知識を深めると共に、今後の土木行政に関して意見を交わした。

ASP情報共有システムについては、ビーイング盛岡営業所の水上さんらが説明。

国交省では全発注物件で導入されており、「岩手県でも16年4月以降の共通仕様書に利用を想定した記載がある」と紹介。

続いて、コマツ岩手の小原さんらは、ICTの活用について説明。

同社のセミオートマシンコントロールや同社で開発したデータを一元管理できるクラウドを活用する事で、機械土工の作業効率が格段に向上すると強調。

中村土木部長は、今後の土木行政に関して「震災や台風10号関連の工事の目途がつく2020年頃が一つのターニングポイントで、その後の新規事業は少なくなるだろうと」との見解を示した上で、「維持補修に関する工事は、無くなることはない」と指摘。

建設業における人材確保に向けては「どれだけ意義のある仕事かをアピールしていくことが重要」と持論を述べ、建設業のPRなどへ、行政としても策を講じていきたいとの考えも示した。

研修会終了後は、講師の方々を交えての懇親会。

会員の中には、忘年会シーズン真っ盛りで連日対応の方々も...

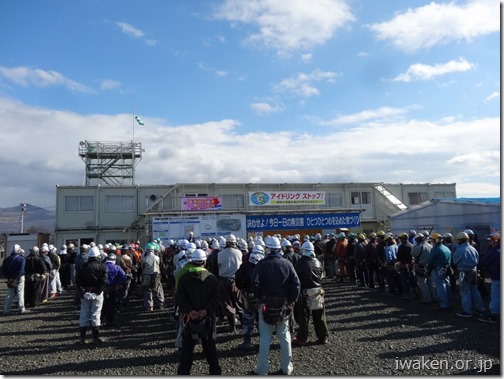

奥州支部~年末年始の災害防止へ~

2016年12月26日 14:18奥州支部

12月7日(金)奥州支部は県南広域振興局(土木部・林務部・農村整備室)並びに花巻労働監督署と共に約30名の体制で、工事安全パトロールを実施。

2班に分かれ4現場を総点検し、労働災害防止への安全管理の徹底を促した。

当日は雪の降る中での点検となり、寒さの本格化に加え、年末に差し掛かり慌ただしくなるなど事故の芽が増えることが懸念される中、無事故での年末年始を迎えるため入念に点検。

パトロール終了後には、班ごとに各現場の点検結果を報告し、良好点や改善点を洗い出した。

好評で、花巻労働監督署の藤元安全衛生課長は、「現場事務所、トイレともきれいな状況だった」等と評価した上で、「事務所と作業場所が離れており、どの程度安全管理が行き届いているか危惧することもある」と指摘。さらに、安全日報やKYKに関して「指摘事項だけでなく、どのような取り組みをした事で無災害につながったなども記録し、今後につながるようなものにしてほしい」と呼び掛けた。

奥州支部~情報伝達訓練~

2016年12月26日 14:14奥州支部

花巻市へ陳情書を提出

2016年12月21日 14:32花巻支部

平成28年度第6回大船渡支部役員会

2016年12月16日 09:41大船渡支部

「建設工事労働災害防止」工事現場合同安全パトロール

2016年12月16日 09:16大船渡支部

『スマイル☆けんせつ女子部』担当女性記者インタビュー

2016年12月14日 15:06岩手県建設業協会

(株)日刊岩手建設工業新聞社 編集局編集部 記者 齋藤星子さん

(株)日刊岩手建設工業新聞社 編集局編集部 記者 齋藤星子さん 日刊岩手建設工業新聞で連載中の『スマイル☆けんせつ女子部~女性記者ほしこが行く~』(以下、「けんせつ女子」)の担当記者である齋藤星子(せいこ)さんのインタビューを掲載します。いつもは取材している側ですが逆取材をお願いしました。

インタビューの前には、実際の取材に同行しました。この日は、入社2年目の女性重機オペレーターの取材です。終始笑顔、和やかな雰囲気で取材されていました。インタビューや写真撮影、記事の編集まで一人でこなす齋藤星子さんのお話です。

「取材させて頂いているという気持ちを忘れないように」

―入社されたきっかけを教えて下さい。

東京の大学に在学していましたが、実家に近いところで就職したいという希望がありました。グループ会社の(株)盛岡タイムス社の入社試験を受けた際、今の会社を紹介されたのがきっかけです。

―最初の取材を覚えていますか。

自分一人で車を運転して取材に行ったのは、八幡平市建設協同組合主催の小学校での「ふれあい事業」でした。運転も取材も、もの凄く緊張した記憶があります。昔の記事などを読んで勉強したんですが、具体的に何をどこまで聞けば良いのか、どう取材したらよいのかなどよく分からないまま取材に臨みました。上司からいっぱい添削してもらい、新聞に掲載されました。初めのころは自分の記事を読むのが怖かったです。

―入社後、建設業の印象は変わりましたか。

建設業が目に見える仕事以外にも様々なことをしているのが分かりました。除雪や草刈りに道路の補修、車にひかれた動物の死骸処理など、建設業が携わっていたことを知りませんでしたし、東日本大震災では最前線で災害対応にあたっていたことも、入社して初めて知りました。

道路を使っている人は、当たり前すぎて意識していないと思いますが、道路に穴が開いていたら危なくて走れないですよね。建設業の皆さんがちゃんとやっているから、意識する必要がないのだと思います。社会にとって欠かすことができない、ゼロになってはいけない存在だと思います。

―建設現場に行って感じたことはありますか。

建設業については、全く知らない状態で入社しました。「トンネルってこうやって作ってるんだ」、「道路を作る過程はこうなんだ」とか、いつも新しい発見で面白いです。

―建設業で働く人たちについてどう思いますか。

手に職があることって、かっこいいと思います。山の中にトンネルや道路を通したり、盛土した上に家を建てたり、とにかくスケールが大きい仕事です。

―印象に残っている仕事はありますか。

記事を読み返せば、良くしてもらったことや取材中の出来事、反省することなど、色々なことが思い出されます。それぞれに思い出がありますね。

―「ふれあい事業」の取材はどうですか。

子供たちが重機を近くで見て、自分で体験して、目がキラキラしていますよね。もちろん、仕事をすれば、ただ楽しいだけではないとは思います。

取材で難しいのは、子供からコメントをもらうことです。どの様に聞いたら、心の中で思っていることを話してくれんだろうと…。

―仕事のやりがいを教えて下さい。

記者の仕事全般に言えることだと思いますが、色々な人と出会えて色々な場所に行けることはこの仕事の面白いところだと思います。人と出会わないと仕事になりません。普通は入れないような工事現場に入れることも素直に楽しいです。

―好きな取材はありますか。

あまりこだわらない方だと思っています。取材することは、相手の方に時間を割いていただくことでもあるので、少しでも良い記事で応えたいという思いがあります。

―「けんせつ女子」についてはどうですか。

取材に協力いただいている方々をはじめ、企画を担当させてくれた会社にも感謝しています。

―「けんせつ女子」での取材の入り方を教えて下さい。

あまり考えて入ることはありません。他のインタビュー取材でも、その場で考えることの方が多いです。インタビューの仕事では、お互い緊張しないよう、あまり堅苦しい雰囲気にならないよう心がけています。おさえておきたいことは、最終的に話全体の中で聞くことができれば、と思っています。

―「けんせつ女子」の取材で感動したことはありますか。

皆さん、それぞれに思いがありますよね。自己満足や自分のために仕事をしている人はいなかったと思いますし、皆さん誰かの役に立つものを造りたいと話していました。

―「けんせつ女子」を担当して良かったですか。

良かったです。続けられるのであれば続けていきたいです。以前の私は言葉が出てこず、話すのがうまくありませんでした。学生時代は感想文や「私の主張」なども苦手でした。どの様に取材に入れば良いかなど、経験を積んで分かってきた部分もあります。

何より取材させて頂いているという気持ちを忘れないようにしています。「けんせつ女子」などを通し、一般の方に建設業をもっと知ってもらいたい気持ちもあります。

―建設業で働く女性について何か感じたことは。

取材を通じて学んだことですが、女性でもやる気があればできる職業だと思います。力がない、背が足りないなどの身体的な能力は仕方がないことですが、他のことは男性でも女性でもあまり関係ないと思います。「女性らしく」と言われて困ったと話していた人もいました。男性も女性も働きやすい職場が良いと思います。

取材をしている中で、他の建設会社の女性技術者と会ったことがないという人もいらっしゃいました。個人的な考えですが、業種や職種にこだわらず、交流する場があっても良いのかなと思っています。

―最後に今の目標を聞かせてください。

記者としてもっと成長したいと思います。特集を担当する時に紙面のレイアウトを任されることもありますし、普段の仕事も含めてもっと仕事のスピードが速くなりたいです。インタビュー取材では話を引き出せるように、沢山の引き出しを持ちたいです。

休日には自転車で街を走ることが好きだとか。特に目的は決めず、気になったお店に入ることも あるそうです。インタビュー取材の仕事でも最初から決めたことを聞くのではなく、相手の話から話題を広げることが多いと話していました。

全く知らない高校同士の試合でも観てしまうほど、甲子園の野球に熱中してしまうそうです。一戦一戦が真剣勝負で一生懸命な姿に惹かれるのだと話されていました。若いのにしっかりと地に足がつき、芯が通った齋藤さんでした。これからも建設業と真剣に向き合っていただきたいと思います。

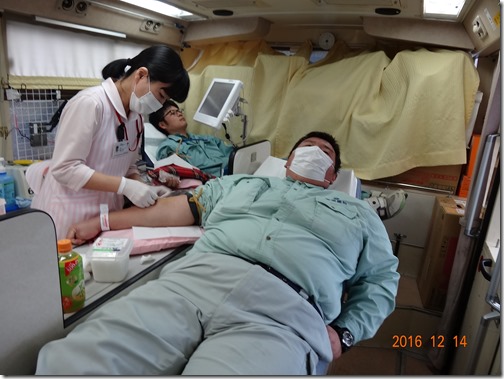

齋藤さん、ありがとうございました!献血協力活動

2016年12月14日 10:01宮古支部

東日本大震災記録誌小冊子版『「大災害からの再生へ」~東日本大震災、台風10号~』を発刊

2016年12月13日 16:57岩手県建設業協会

一般社団法人岩手県建設業協会は、震災記録誌の小冊子版(31ページ)として『大災害からの再生へ」~東日本大震災、台風10号~』を発刊しました。

(PDF版をホームページに掲載しております)

もくじ

・復興状況写真レポート①(復興まちづくり)

・岩手県沿岸市町村復興期成同盟会会長 野田武則氏インタビュー

・復興状況写真レポート②(水門・防潮堤、復興道路等、港湾)

・沿岸市町村 復興アンケート

・岩手県建設業協会支部長インタビュー

・台風10号災害と岩手県建設業協会の対応状況

編集・印刷は㈱日刊岩手建設工業新聞社です。_thumb.jpg)

復興の状況を伝え、復興事業費などの必要性を訴え、適正な事業量確保に資すること目的に発刊したものです。_thumb.jpg)

平成29年度から岩手県の震災復興期間の第3期実施計画期間となり、国の復興創生期間は残り4年となります。また、本年度より復興事業費の地方負担が始まり、地方自治体の財政負担が発生しております。

岩手県の復興事業費は平成28年度でピークアウトし、次年度以降は本格的な減少傾向に転じるほか、建設事業費は数年後に平成22年度ベースまで低下することが見込まれております。

この様な状況の中、本年8月30日に発生した台風10号では甚大な被害がもたらされました。_thumb.jpg)

本冊子では岩手県各地の復興状況や台風10号災害について多くの写真で紹介しております。皆様に復興状況や台風10号災害について知って頂ける冊子としてもご活用いただきたく、この度、ホームページにPDF版を掲載いたしました。国道交通省ICT活用工事における3D出来形見学会

2016年12月13日 10:39千厩支部

12月12日、国土交通省ICT活用工事における3D出来形現場見学会が千厩支部管内で開催されました。レーザースキャナーによる3次元計測・出来形管理の説明が行われました。9月6日にUAV(ドローン)による3次元航空起工測量の見学会、10月20日にICT建機現場見学会が実施された現場です。

国土交通省、現場の安全協議会構成会社、建設業協会広報委員会IT部会、現場関係者などが参加しました。

国土交通省が進めるi-ConstructionにおけるICT活用工事の対象工事で、施工者希望Ⅱ型として発注された工事になります。

工 事 名 北上川上流曲田地区築堤盛土工事

発注機関 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所

施工場所 岩手県一関市藤沢町黄海字下曲田

施 工 者 ㈱小山建設ICT活用工事とは、「建設生産プロセスの全ての段階においてICT施工技術を全面的に活用する工事」です。

①3次元起工測量

②3次元設計データ作成

③ ICT建機による施工

④3次元出来形管理等の施工管理

⑤3次元データの納品

今回は、3次元計測にドローンではなく、レーザースキャナーを使用した「④3次元出来形管理等の施工管理」の現場見学会になります。

レーザースキャナーを選択した理由は、気象条件に左右されないことや精度の高いデータ取得ができること、工事規模などから勘案したと説明がありました。

施工箇所全体をスキャンするためには、数カ所での計測が必要になります。ドローン測量と比較して、飛行計画作成、評定点設置、写真データから点群データ化処理などの工程が不要です。

雪があるとレーザーを雪に照射してしまうなどの課題もありますが、ドローン測量でも雪の場合は測量が不可能です。

3次元データを活用してヒートマップによる出来形管理も容易にできるとのことでした。3次元での出来形管理票が作成できます。

「ICT施工を体験した現場の声」として紹介がありました。

・UAV測量は広範囲で有効だが、規模によってはレーザースキャナー測量がベスト(気象条件に左右されないというメリットもある)

・設計段階での3D設計データ化の早期実現で、設計精度向上を期待(2D設計データを3D化してから判明する部分が出てくる)

・MCブルドーザーの施工効率、仕上がり向上は目を見張るものがある

・MCバックホウは荒仕上げまでは非常に有効(最終仕上げは従来と同程度)

・MC建機使用で安全性は向上(周囲の安全に注意を回せる)

・MCブルドーザーは走行距離が短く、騒音・振動の低減と燃費向上が見られた

・現場条件がマッチすれば工程短縮可能

・ICT技術と従来技術のハイブリットが現時点では現実(良いとこ取りでの生産性向上がベスト)

・オペレーター全員がMC建機に対応できるとは限らない(コツを掴む必要あり)

・ICT技術の適切な利用で従事者のやりがい向上と建設技術が確実に後世に受け継がれることを望む平成28年度第1回目の合同パトロール

2016年12月12日 17:02二戸支部

12月9日 県北広域振興局二戸土木センター・二戸農林振興センター・市町村等と合同にて、6現場を2班編成で工事安全パトロールを行ないました。

橋梁補修工事2件、農地整備事業工事、予防治山工事、道路改良舗装工事、火山砂防工事でした。

良い点がたくさんありました。バックホウのバケットに大きく重量表示がされていた。ごみの分別がされていた。路肩の単管がしっかりと施されていた。緊急時体制表が現場にも掲示されていた。等々。

パトロール終了後は、意見交換会を行ない、二戸労働基準監督署地方産業安全専門官から現場に対しての講評と労働災害発生状況・12月末まで「死亡労働災害非常事態宣言発令中」・平成28年度「冬期労働災害防止運動」運動期間28年11月1日から3月31日まで二戸労働基準監督署展開中等々の講和をいただきました。

県営建設工事現場安全パトロールを実施

2016年12月12日 12:00北上支部

公共工事動向11月を更新しました

2016年12月 9日 17:20岩手県建設業協会

岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内11月版)を掲載しました。

↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)11月版→ こちら(PDF)大船渡支部青年部忘年会

2016年12月 9日 13:26大船渡支部

第13回土木合同セミナー

2016年12月 8日 10:06盛岡支部

建設業労働災害防止合同安全パトロール

2016年12月 5日 15:27盛岡支部

12月5日(月)岩手労働局・岩手県・建災防岩手県支部合同の安全パトロールが実施されました。

岩手県立療育センター及び岩手県立盛岡となん支援学校(仮称)新築工事が52億9,000万円で鹿島建設(株)・(株)熊谷組・菱和建設(株)特定企業共同体によって行われています。

工事は、他に空調設備12億6,600万円、電気設備が11億900万円、衛星設備が7億4,500万円、昇降機設備が1億1,144.4万円で進められており約100人による作業が行われていました。

現場には女性の技術者や技能者が多くみられました。

最後に岩手労働局長、県土整備部長、木下建災防岩手県支部長から労働者に対して冬期間における労働災害防止についての挨拶がありました。

平成28年度 岩手県建設雇用改善推進表彰式

2016年12月 1日 09:15大船渡支部

- 1

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年

_thumb.jpg)

_thumb.jpg)

_thumb.jpg)

_thumb.jpg)