いわけんブログ

けんせつ女子=㈱佐武建設(陸前高田市)建築部工事長 千葉日路子さん「地域の「便利屋」を目指して」=

2016年6月20日 17:15岩手県建設業協会

日刊岩手建設工業新聞に掲載(隔週木曜日)されている『スマイル☆建設女子部~女性記者ほしこが行く~』の記事を不定期に転載いたします。同紙の女性記者が、建設業に従事する女性を取材する企画で、読者から好評を得ている連載記事です。

近年、「ドボジョ(土木女子)」や「けんせつ小町」という愛称ができるほど、建設業で働く女性の活躍が益々期待されています。「女性が輝き、活躍できる業界」であることを多くの方に知って頂きたいとの思いから、日刊岩手建設工業新聞の全面的な協力をいただき、掲載するものです。

平成27年10月1日新聞掲載

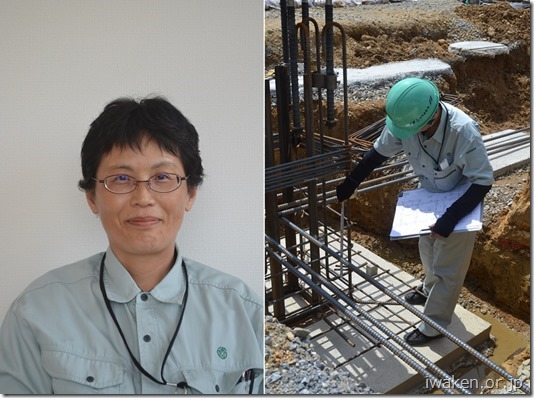

㈱佐武建設(陸前高田市)建築部工事長 千葉日路子さん「地域の「便利屋」を目指して」

―建設業に興味を持ったきっかけを教えてください。

「もともと絵を描くことが好きで、絵描きにはなれないけど、何か描く仕事がしたいと思っていました。小学校のころからずっと建築の分野の仕事に進みたいと言っていた友人がいて、カッコいいなと思ったんです。高校を卒業後、デザイン系の建築の専門学校に進学し、設計事務所に就職しました」

―現在は、建築工事の現場に携わっていると伺いました。

「今は、戸建て住宅の現場に携わっています。現場代理人の補助として、測量をしたり写真を撮ったり。それから施工図を描いたりもしています。工事に携わる前は、マンションなどの大規模改修や戸建て住宅の設計などに携わってきました。戸建て住宅では、ただ設計をするだけでなく、お客さまの要望に添えるよう、お客さまと直接打ち合わせするところから携わりました」

―設計と工事は全く違いますよね?

「設計の場合は、設計期間内の中のどこかである程度帳尻を合わせることが出来ますが、現場はそうはいきません。現場は常に動いていますので、現場がどう動くか先読みをし、先回りして資材などを手配しなければなりません。まだ現場に携わるようになってから日が浅く、ちゃんと先を読めているとは言えませんので、もっと先読みが出来るよう頑張ります」

―1級建築士の資格をお持ちだと伺いました。現場に携わるということは、勇気がいることだったと思います。

「実は、設計の仕事をしていた時から、現場のことも分からないと、と思っていたんです。戸建て住宅に携わるのであれば、お客さまとの打ち合わせから設計、工事完了までやれるようになりたい、現場も勉強したい、と思っていました。今は縁あって、佐武建設で現場に携わらせてもらっています」

「現場の進み方や状況が分かれば、シンプルな設計と工事が出来るのでは、と思っています。例えば、同じようなものを造る場合でも、材料を類似した性能を持つ別のものに変えて、こんな施工をすれば予算や手間が抑えられるのではないか、というところまで設計図に織り込めると思うんです。工事の状況を理解して設計図に織り込むことが出来れば、よりお客さまのためにもなるし、工事も楽になるのではないでしょうか」

―現在もお客さんと打ち合わせをする機会があるとのことですが?

「打ち合わせでは、お客さまが気軽に相談できるような、ちょっとした疑問でも気軽に言ってもらえるような雰囲気づくりを心掛けています。お客さまと一緒になって、お客さまと共感できるような打ち合わせができればいいな、と思います」

「設計に携わっていたころ、お客さまとの打ち合わせで、要望にプラスアルファした提案をしてお客さまに喜んでいただけた時、とてもうれしかったんです。今は、お客さまの要望が現場にきちんと反映できるよう腕を磨いていきたいです」

―最後に、今後どのように建築に携わっていきたいですか?

「住宅は、個人のお客さまあってのものですよね。以前から『便利屋』のような存在になりたい、と思っていたんです。地域で生活している人から、ここはどうすればいい、ここはどうなっているんだ、と聞かれたり頼まれたりするような、地域の人の役に立つような存在になりたい、と。住宅って日々の生活と一体なんですよね。日々の生活において、お客さまが快適に過ごすことができる住宅に携わりたいな、と思っています」

~ほしこの一言~

『お客さまの要望が現場に反映できるよう腕を磨いていきたい』と千葉さん。『住宅は日々の生活と一体。地域の人の役に立つような存在になりたい』と語る姿に、建築への熱い思いを感じました。千葉さん、ありがとうございました!災害情報伝達訓練の実施

2016年6月16日 17:16一関支部

女性マネジングスタッフ協議会盛岡支部総会

2016年6月15日 08:59盛岡支部

職長・安全衛生責任者教育講習会

2016年6月13日 16:36花巻支部

交通誘導員の安全講習会

2016年6月10日 10:01北上支部

公共工事動向(岩手県内5月版)更新のお知らせ

2016年6月 9日 17:46岩手県建設業協会

岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内5月版)を掲載しました。

↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)5月版→ こちら(PDF)

女性マネジングスタッフ協議会大船渡支部通常総会

2016年6月 9日 11:17大船渡支部

平成28年度 青年部通常総会を開催

2016年6月 8日 14:55盛岡支部

盛岡支部青年部では、6月2日に盛岡市の東日本ホテルにおいて、通常総会を開催しました。

今年度は役員改選があり、続投の木下会長のもと新体制となりました。これからも地域と建設業界のために会を運営してまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。

道路愛護活動実施

2016年6月 7日 17:07岩泉支部

挨拶 会長 木下 紘

2016年6月 3日 10:13岩手県建設業協会

会長 木下 紘の挨拶を更新しました。

去る4月に発生しました熊本地震で犠牲になられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、一ヶ月以上続く余震の中、被災され、不安を抱えながら生活されておられる方々にお見舞い申し上げます。一日も早く復旧が進み、日常生活が取り戻されるよう心より祈念するものであります。

また、東日本大震災津波から5年有余が経過しましたが、今なお仮設住宅などで不自由な生活を送られている皆様にお見舞い申し上げます。

熊本地震の想定を超える事態は、まさに東日本大震災津波で私共が経験した自然の猛威を思い起こさせるものであり、同時に、防災、災害対応の一翼を担う私共建設業の使命と責任の大きさ、重さを改めて認識させるものであります。

岩手県では、今年度予算を「本格復興完遂予算」と名づけ、復興事業を着実に進め、本格復興を完遂するとされています。岩手県建設業協会では、オール岩手で岩手の復旧、復興に引き続き全力で取組んで参るともに、指定公共機関として岩手の防災における責任を果たして参ります。

昨年度は、いわゆる改正担い手三法が本格運用され、発注者と受注者責任の明確化のもと、国では歩切りの根絶や、設計労務単価の引き上げ、発注の平準化対策など取組みが進められ、岩手県では調査基準価格の見直しなどが行われております。東北地方整備局を始め、国、県御当局の積極的な取組みに敬意を表するところです。

岩手県建設業協会としては、工事の品質を確保するともに、従業員の処遇改善やより一層の生産性向上に向け、様々な取り組みを進めているところでありますが、高齢化等による技能労働者不足の対応やこれからの地域建設業を支える担い手の確保、若者や女性が働きやすい職場づくりなど様々な課題にしっかりと取組んでいかなければならないと考えおります。また、適切な競争環境が維持される入札制度の改善などにつきましては関係機関のなお一層のご支援ご指導をお願いいたします。さらに、復興事業などの工事現場では常に緊張感を持ちながら、工事事故防止が図られるよう会員一丸となって取組みを進めて参りたいと考えております。

建設業は、地域になくてはならない業界であり、地域の安全、安心を守りながら、健全な経営を維持していくため、中長期的な視点から構造改善が必要不可欠なものと考えます。会員の皆様のご理解、ご協力と発注者のご支援ご協力をいただきながら、将来にわたって持続的に業界が社会的責務を果たせるよう協会として積極的に取組んで参りたいと考えております。沿岸広域振興局と支部役員との意見交換会の開催について

2016年6月 2日 15:55釜石支部

震災復旧・復興工事での過重労働解消を目指す気仙会議

2016年5月30日 15:41大船渡支部

平成28年度 青年部通常総会開催

2016年5月28日 11:11大船渡支部

交通誘導員の安全講習会

2016年5月27日 16:14大船渡支部

建設工事現場における交通誘導員の安全講習会

2016年5月26日 15:01盛岡支部

平成28年度定時総会を開催いたしました

2016年5月26日 14:25岩手県建設業協会

平成28年度一般社団法人岩手県建設業協会定時総会を5月25日(水)、盛岡グランドホテルで開催しました。総会では平成28年度の事業計画として、国・県等の行政や一般社団法人全国建設業協会等の上部団体と連携を密にし、会員一同が沿岸の復興と再建を図ることやコンプライアンスの徹底、建設業の担い手の育成・確保、さらには防災体制の強化や地域貢献活動に重点的に取り組むとともに、公益事業および共益事業に取り組むこととしました。

そのほか、優良会員および従業員の表彰式において、協会員115名の方々が受賞されました。

また、今回は役員の改選がありました。

会 長 木下 紘(再)

副会長 三浦 貞一(新)、向井田 岳(再)、小原 志朗(新)

森田 敏雄(新)、高橋 清朗(再) 岩手県建設業協会 会長 木下 紘

岩手県建設業協会 会長 木下 紘 協会長表彰

協会長表彰

受賞者一同

受賞者一同奥州支部~平成28年度通常総会~

2016年5月24日 14:51奥州支部

県建設業協会奥州支部、奥州地区建設協議会(佐々木利幸支部長、会長)の16年度総会は、

5月19日、水沢区のリサージュ四季の抄で開催されました。

総会には会員約60名が出席し、16年度の事業計画や収支予算など決定。

役員改選では、新支部長に及川晃一氏(及常建設)が選任されたほか、副支部長を土木

A、B、C級の3人体制とした。

総会終了後は、御来賓の御出席を賜り 優良従業員表彰式を開催。胆江地区の6社から推薦

により「長年建設業に精励し、特に優秀な従業員の永年勤続で社業の発展に貢献」された

12名の方々が受賞されました。

表彰式終了後は、場所を移動し祝賀会を開催。

新役員の方々が登壇。及川支部長は「佐々木前支部長のもと 4期8年間の副支部長経験を

生かし、コミュニケーションを密に情報を共有しながら、結束して支部運営を盛り上げてい

きたい」と決意を語った。

奥州支部青年部~平成28年度通常総会~

2016年5月24日 14:49奥州支部

5月11日、水沢サンパレスホテルを会場に平成28年度通常総会が開催されました。

佐々木支部長(進栄建設)を来賓にお迎えし、青年部会員23名の出席のもと

平成27年度の事業報告・収支決算報告並びに平成28年度の事業計画案・収支予算案を審議。

昨年度開催された、青年部連絡協議会交流会の主管支部としての大役を無事終えた事で、

より会員相互間の信頼が向上。任期満了に伴う役員改選についても、スムーズな協議が執り行われ

満場一致で新役員が承認された。

総会終了後の懇親会では、新しく選任された千葉部会長(栗原建設)の決意表明。

本年度でめでたく御卒業される 連絡協議会高橋副会長(高惣建設)に対し、

長年の功績に敬意と感謝をこめて 青年部から記念品を贈呈。

最後は、前渡邊直前会長(丸上建設)の三本締めで終了。

奥州の夜はここからが始まり… 二次会場へ向かう青年部でありました(@^^)/~~~

28年度通常総会・経営者研修会

2016年5月23日 09:22宮古支部

けんせつ女子=沢与建設㈱ ダンプ運転手 佐藤委子さん「毎日の積み重ねを大切に」=

2016年5月20日 15:43岩手県建設業協会

日刊岩手建設工業新聞に掲載(隔週木曜日)されている『スマイル☆建設女子部~女性記者ほしこが行く~』の記事を不定期に転載いたします。同紙の女性記者が、建設業に従事する女性を取材する企画で、読者から好評を得ている連載記事です。

近年、「ドボジョ(土木女子)」や「けんせつ小町」という愛称ができるほど、建設業で働く女性の活躍が益々期待されています。「女性が輝き、活躍できる業界」であることを多くの方に知って頂きたいとの思いから、日刊岩手建設工業新聞の全面的な協力をいただき、掲載するものです。

平成27年6月11日新聞掲載

沢与建設㈱(宮古市)ダンプ運転手 佐藤委子さん「毎日の積み重ねを大切に」―佐藤さんは、14年春に入職されたと伺いました。建設業で働こうと思ったきっかけを教えてください。

「ダンプの女性ドライバーが増えてきて、私でもできるかも、と思い入職しました。実家が建設会社で、小さいころから現場に連れて行ってもらっていましたし、女の私が建設業で働くことに、特に違和感も抵抗もありませんでした。それに、山だったところが切り崩されて道路になったりとか、現場を見るたびに景色が変わり、目に見えて形になっていく建設業はすごいな、カッコいいなと小さいころから感じていました」

―入職して、どんなところが大変でしたか?

「初めてダンプを運転した時は、ダンプアップのやり方やタイミングなど、感覚が分からなくて。ダンプにはエフゲートなどの種類があって、動かし方も違いますし、それぞれにコツが必要なんです。土砂を積むため、バックホウに向かってバックする時には、バックホウのオペレーターが積みやすいよう、両方のサイドミラーを見ながらちょうど真ん中になるように行くのですが、思ったところに運転するのも難しかったです。ハンドルを回しすぎてもうまくいかないですし、やはりコツが必要ですね」

「ダンプに乗って1年が経ち、今は以前ほど怖さは感じなくなりました。初心はもちろん大事ですが、最初に比べるとダンプの大きさの感覚とか、だいぶ覚えてきたと思います。まだまだ至らないところはありますが、やっぱり毎日の積み重ねが大事だと感じています」

―印象に残っている現場はありますか?

「入職して間もないころに携わった復興住宅の現場です。土を降ろす場所と積む場所がすごく近くて、1日50回ほど往復しました。その現場では、必死にひたすら運んでいましたね。あと、私はバックホウの免許も持っていて土を積んだこともあるんですが、私の場合だとすごく時間がかかるんです。でもバックホウのオペレーターの方はダンプに土を積むのがすごく速いしきれいで、技術の高さを感じました」

―仕事をする上でどんなことに気を付けていますか?

「まずは安全運転です。安全確認も含めて、一つ一つ確実に作業するようにし、荒い運転はしないように心掛けています」

「ダンプは、一歩間違えば凶器になりますよね。万が一ぶつかってしまえばケガだけでは済みません。道路を歩いている時にダンプが通ると、風がすごくて怖いなと感じることがあるんです。周りの人に圧迫感を感じさせながら運転していると思うので、制限速度を守って運転することはもちろん、人がいたらゆっくり走ったり、譲れるときは譲るようにしています」

―仕事をする中でどんな時にやりがいを感じますか?

「できることが増えてくると楽しいですね。最初はできるか不安だったところが、ダンプに乗っているうちに少しずつでもできるようになっていくとやりがいがあります」

―今後の目標を教えてください。

「なんでも挑戦したいです。いろんな現場に行ったり、いろんな重機や機械に乗ったり。私が出来そうなことがあればやってみたい、と思っています」

「一緒に働いている現場の人たちを見て、経験の大事さを感じています。私はまだ入職して日が浅いですが、もっともっとレベルアップして必要と思われる人材になりたいな、と思います」

~ほしこの一言~

「毎日の積み重ねが大事」と語る佐藤さん。 今後に向けては「何でも挑戦していきたい」と 話していて、明るい笑顔の中に仕事への真剣さ と積極的な姿勢を感じました。佐藤さん、ありがとうございました!

月別アーカイブ

- 2026年

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年

_thumb.jpg)

_thumb.jpg)

_thumb.jpg)

_thumb.jpg)

![DSC00809[1] DSC00809[1]](https://www.iwaken.or.jp/info/Windows-Live-Writer/1b7b51be057e_DD73/DSC00809%5B1%5D_thumb.jpg)

![DSC00807_(1)[1] DSC00807_(1)[1]](https://www.iwaken.or.jp/info/Windows-Live-Writer/1b7b51be057e_DD73/DSC00807_(1)%5B1%5D_thumb.jpg)