いわけんブログ

県主催の遊You入畑in2016に青年部で協力してきました

2016年7月25日 12:48北上支部

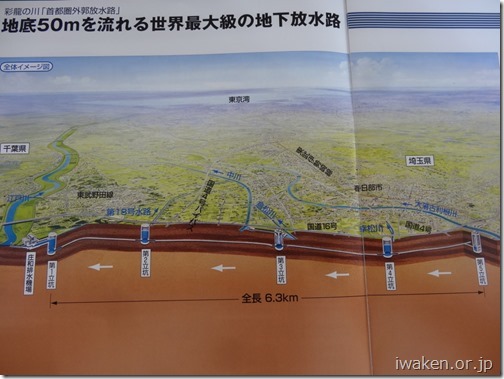

世界最大級の地下放水路見学

2016年7月25日 12:00盛岡支部

盛岡支部青年部では、地底50mを流れる世界最大級の地下放水路調圧水槽を見学しました。

平成18年6月におよそ13年の歳月をかけて完成し、利根川から江戸川までの間に五つの立坑と調圧水槽により首都圏で急激な都市化が進むなかで繰り返されてきた洪水災害から守っています。

調圧水槽は地下22mの位置につくられた長さ177m、幅78m高さ18mの巨大水槽で、長さ7m、幅2m、高さ18m、重さ500tの柱が59本あり、水槽の天井を支える光景は、まさに地下にそびえる地下神殿を思わせます。露天掘りのあとに柱を立てて蓋をしたそうです。地上はサッカー場でした。

立坑は内径30m、深さ70mありアメリカのスペースシャトルがすっぽりと入るそうです。この立坑五つを内径10mのトンネルが全長6.3km繋がれています。

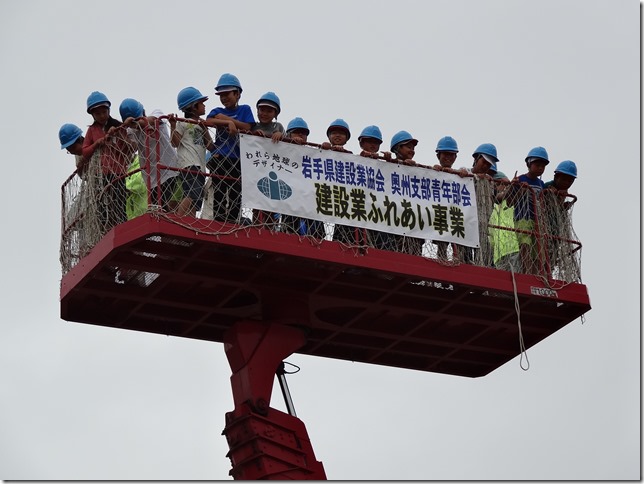

ふれあい事業を実施しました。

2016年7月22日 16:54岩泉支部

28年国道106号の景観を良くする活動

2016年7月22日 13:22宮古支部

国道343号線『復興支援道路』クリーン作戦を実施

2016年7月19日 09:57千厩支部

7月14日、千厩支部青年部会は国道343号線『復興支援道路』クリーン作戦を実施しました。国道343号線(一関市大東町摺沢~東山町)約15kmのゴミ拾いを行いました。

会員企業等から33名が参加して、2名から3名の班に分かれて作業を行いました。

国道343号線は東日本大震災で被災した陸前高田市や大船渡市などに向かう復興支援の車が、現在でも多く利用しています。復興支援に来られる方々に気持ち良く通行して貰えるよう、活動を行いました。草刈り作業が終わっている箇所もあり、例年よりは少ないゴミの量でした。

10月には『希望郷いわて国体・希望郷いわて大会』が開催されます。東山町がバレーボールとバスケットボール、千厩町がバレーボールの会場となっています。

きれいな道路で迎え、選手や関係者への"おもてなし"の気持ちを伝えたいものです。釜石支部では、地域貢献活動の一環として公園の美化活動を実施した。

2016年7月15日 11:56釜石支部

ふれあい事業を開催いたしました

2016年7月13日 00:09久慈支部

奥州支部青年部~H28第1回建設業ふれあい事業(真城小)

2016年7月12日 09:14奥州支部

公共工事動向(岩手県内6月版)更新のお知らせ

2016年7月 8日 18:02岩手県建設業協会

岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内6月版)を掲載しました。↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)6月版→ こちら(PDF)ふれあい体験事業 in 東和中学校

2016年7月 6日 15:07花巻支部

合同安全パトロール

2016年7月 5日 09:23盛岡支部

一関市水防訓練にて重機試乗体験等を実施

2016年7月 4日 18:23千厩支部

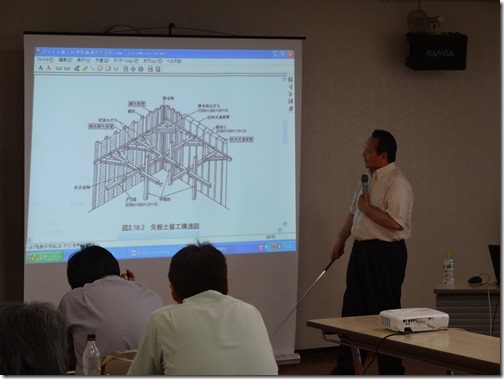

平成28年度 土木施工管理技術講習会を開催

2016年7月 4日 13:35花巻支部

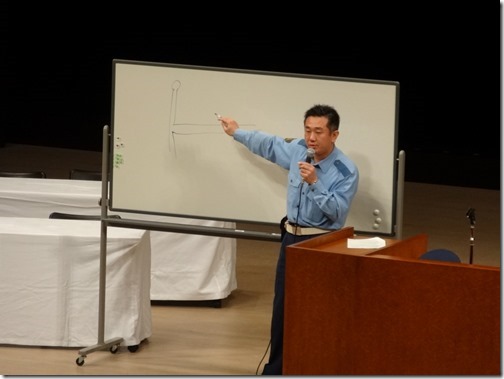

第35回建設業労働災害防止気仙地区大会

2016年7月 4日 09:30大船渡支部

あじさい観光道路整備活動

2016年6月30日 16:37一関支部

平成28年度被災情報収集等担当者全体会議

2016年6月30日 13:18宮古支部

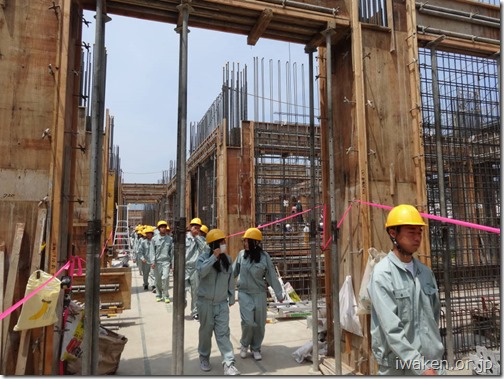

建築現場の見学を行いました!

2016年6月29日 14:59岩手県建設業協会

岩手県建設業協会では、盛岡工業高等学校建築・デザイン科、産業技術短期大学校建築科、水沢工業高等学校インテリア科の生徒を対象にして、岩手県発注の「岩手県立療育センター及びとなん支援学校(仮称)新築工事」、大船渡市発注の「大船渡市防災センター(仮称)建設工事」、奥州市発注の「胆沢中学校校舎新築工事」など各現場の協力のもと、建築現場の見学を行いました。

各学校の生徒たちはあまり見ることがない現場の状況を真剣に見て、担当者や若手の技術者などに質問を投げかけ、たくさん勉強しておりました。 胆沢中学校校舎新築工事:産業技術短期大学校建築科

胆沢中学校校舎新築工事:産業技術短期大学校建築科 大船渡市防災センター(仮称)建設工事:水沢工業高等学校インテリア科

大船渡市防災センター(仮称)建設工事:水沢工業高等学校インテリア科

岩手県立療育センター及びとなん支援学校(仮称)新築工事

岩手県立療育センター及びとなん支援学校(仮称)新築工事国体おもてなしロード環境整備と国体マスコットシール貼付作業を実施

2016年6月24日 18:01千厩支部

千厩支部は6月24日、管内の国道284号線約25kmの清掃作業を実施しました。同時に千厩及び川崎地区の一部区間において視線誘導標への国体マスコットシール貼付作業を行いました。

千厩支部は6月24日、管内の国道284号線約25kmの清掃作業を実施しました。同時に千厩及び川崎地区の一部区間において視線誘導標への国体マスコットシール貼付作業を行いました。

千厩体育館が成年女子バレーの会場になっており、国道284号線は会場に向かう主要路線となります。

国道284号線の清掃活動は平成21年度より毎年開催しているものです。今回、岩手県県南広域振興局土木部の呼びかけにより、いわて国体・いわて大会の気運醸成のため国体マスコットシールの貼付作業を同時に行いました。マスコットシールは「そばっち」の国体バージョンのシールで、8cm幅のものを対象路線の視線誘導標へ貼付しました。

視線誘導標をタオルできれいにふき取り、シールの貼付を実施します。

視線誘導標をタオルできれいにふき取り、シールの貼付を実施します。 県南広域振興局土木部、千厩土木センターの職員の方々にも参加いただきました。

県南広域振興局土木部、千厩土木センターの職員の方々にも参加いただきました。

集めたごみの量は約40kgと、例年よりは少なかったようです。国体が近づき、環境整備の気運が更に強まることを期待します。災害自主パトロールに関する研修会(Evernote活用)

2016年6月24日 17:58千厩支部

千厩支部は6月24日、Evernoteを活用した災害自主パトロールに関する研修会を開催しました。研修には青年部会役員を中心に青年部会員などが出席しました。

株式会社NTTドコモ、株式会社ドコモCS東北、ドコモショップ千厩の方々にご協力を頂きました。普段業務でのEvernoteの活用方法や、災害自主パトロールにおける活用方法についての説明を受けました。 実践研修では、実際にスマートフォンやタブレットに触れながらワークショップを行いました。また、午後に行われた国道284号線の清掃活動において、実際にEvernoteでの報告を実施しました。

実践研修では、実際にスマートフォンやタブレットに触れながらワークショップを行いました。また、午後に行われた国道284号線の清掃活動において、実際にEvernoteでの報告を実施しました。

研修の最後に運用方法に向けた課題について議論を行い、今後の導入に向けての進め方などを確認しました。献血協力活動の実施

2016年6月22日 11:20釜石支部

月別アーカイブ

- 2026年

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年

_thumb.jpg)

_thumb_1.jpg)

_thumb.jpg)

_thumb_1.jpg)