いわけんブログ

- 岩手県建設業協会 一覧

建設業の新たな取り組み

2017年2月 3日 11:45岩手県建設業協会

基調講演 講師:株式会社北山建設 北山 大志郎氏

基調講演 講師:株式会社北山建設 北山 大志郎氏

岩手県建設業協会では、岩手県と共催で平成28年度建設業新分野・新事業発表フォーラムを開催しました。

記念講演では福井県の北山建設が建設業の公共事業主体から民間事業へシフトした空き家マッチング事業の事例を説明しました。

プレゼンテーションでは、表彰企業4社が他のモデルとなる優れた取り組みをPRしました。 記念写真

記念写真 工藤建設株式会社 発表者:小原 卓也さん

工藤建設株式会社 発表者:小原 卓也さん

自然エネルギー利用製品を活用した監視カメラシステムの開発・販売事業 有限会社神山工業 発表者:大友 貴之さん

有限会社神山工業 発表者:大友 貴之さん

介護予防、認知症対応型共同生活介護事業(グループホームりんどう) 株式会社栄組 発表者:佐々木 栄洋さん

株式会社栄組 発表者:佐々木 栄洋さん

インフラ維持補修マネジメントシステム「SIMMS」の開発および普及事業 株式会社山元 発表者:工藤 敏英さん 補助:菊池 幸希さん

株式会社山元 発表者:工藤 敏英さん 補助:菊池 幸希さん

長期滞在型ホテル宿泊事業平成28年度第3回 建設業景況調査(12月調査)について

2017年2月 1日 13:42岩手県建設業協会

岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている建設業景況調査12月調査(平成28年度第3回、東日本大震災被災地版)を「各種情報」内の「東日本建設業保証(株)岩手支店提供資料」に掲載しました。

↓PDFファイル↓建設業景況調査(岩手県版)12月調査

調査結果(概要) → こちら(PDF)

データ表 → こちら(PDF)

建設業景況調査(東日本大震災被災地版)12月調査

調査結果(概要) → こちら(PDF)いわての建設業のことを学ぶ機会となりました。

2017年1月27日 18:12岩手県建設業協会

【パネルディスカッション】

【パネルディスカッション】

岩手県建設業協会では、岩手県と共催で平成29年1月24日(火)に「いわて建設業みらいフォーラム」を開催しました。

この催事は3部構成になっており、第1部の取り組み発表では、現在働いている技術者等から建設業の役割を説明、高校生からは建設業の担い手を目指している意気込みを説明しました。

第2部のパネルディスカッションでは岩手大学の出戸教授がコーディネーターとして、岩手県土整備部及川部長、宮城建設土木技術者の小笠原さん、昭栄建設の建築技術者の工藤さん、重機メーカーの石津さん、花巻農業高校佐々木さん、盛岡工業高校辻村さん・齊藤さんそれぞれから建設業に関する自分の目から見たイメージを話してもらいました。

第3部ではシンガーソングライターの松本哲也さんを迎え、感動の歌により、フォーラムを締めくくりました。 【 宮城建設 小笠原さん 建設業と自然災害 】

【 宮城建設 小笠原さん 建設業と自然災害 】 【 キャタピラージャパン 石津さん コネクトソリューション 】

【 キャタピラージャパン 石津さん コネクトソリューション 】 【 盛岡工業高等学校土木科 土木技術者を目指して 】

【 盛岡工業高等学校土木科 土木技術者を目指して 】

【 花巻農業高等学校環境科学科 建設業のイメージ 】

【 花巻農業高等学校環境科学科 建設業のイメージ 】

【いわて建設業みらいフォーラム会場内の様子】

【いわて建設業みらいフォーラム会場内の様子】 【今回から始めた企業紹介ブース】

【今回から始めた企業紹介ブース】公共工事動向12月を更新しました

2017年1月 6日 14:41岩手県建設業協会

岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内12月版)を掲載しました。

↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)12月版→ こちら(PDF)

いわて建設業みらいフォーラム・建設業新分野新事業発表フォーラム開催案内

2017年1月 5日 17:02岩手県建設業協会

岩手県建設業協会では、岩手県と共催で下記のとおりフォーラムを開催いたします。

詳細は案内チラシをご覧ください。

ぜひご参加いただきますようご案内いたします。

【いわて建設業みらいフォーラム】

日程:1月24日(火) 13:00~15:30

会場:岩手県民会館

内容:建設に係る取り組み発表(宮城建設、キャタピラージャパン、盛岡工業高校、花巻農業高校)

パネルディスカッション

松本哲也トーク&ミニコンサート

案内チラシ「コチラ」

【建設業新分野・新事業発表フォーラム】

日程:2月 1日(水) 13:10~16:00

会場:エスポワールいわて

内容:岩手県知事表彰式

基調講演 北山建設 「解体工事からはじまった空き家マッチング事業」

プレゼンテーション(栄組、工藤建設、神山工業、山元)

案内チラシ「コチラ」『スマイル☆けんせつ女子部』担当女性記者インタビュー

2016年12月14日 15:06岩手県建設業協会

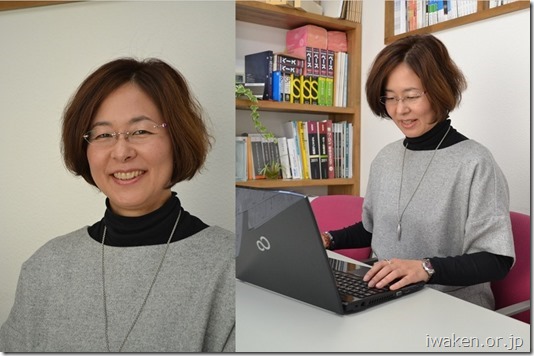

(株)日刊岩手建設工業新聞社 編集局編集部 記者 齋藤星子さん

(株)日刊岩手建設工業新聞社 編集局編集部 記者 齋藤星子さん 日刊岩手建設工業新聞で連載中の『スマイル☆けんせつ女子部~女性記者ほしこが行く~』(以下、「けんせつ女子」)の担当記者である齋藤星子(せいこ)さんのインタビューを掲載します。いつもは取材している側ですが逆取材をお願いしました。

インタビューの前には、実際の取材に同行しました。この日は、入社2年目の女性重機オペレーターの取材です。終始笑顔、和やかな雰囲気で取材されていました。インタビューや写真撮影、記事の編集まで一人でこなす齋藤星子さんのお話です。

「取材させて頂いているという気持ちを忘れないように」

―入社されたきっかけを教えて下さい。

東京の大学に在学していましたが、実家に近いところで就職したいという希望がありました。グループ会社の(株)盛岡タイムス社の入社試験を受けた際、今の会社を紹介されたのがきっかけです。

―最初の取材を覚えていますか。

自分一人で車を運転して取材に行ったのは、八幡平市建設協同組合主催の小学校での「ふれあい事業」でした。運転も取材も、もの凄く緊張した記憶があります。昔の記事などを読んで勉強したんですが、具体的に何をどこまで聞けば良いのか、どう取材したらよいのかなどよく分からないまま取材に臨みました。上司からいっぱい添削してもらい、新聞に掲載されました。初めのころは自分の記事を読むのが怖かったです。

―入社後、建設業の印象は変わりましたか。

建設業が目に見える仕事以外にも様々なことをしているのが分かりました。除雪や草刈りに道路の補修、車にひかれた動物の死骸処理など、建設業が携わっていたことを知りませんでしたし、東日本大震災では最前線で災害対応にあたっていたことも、入社して初めて知りました。

道路を使っている人は、当たり前すぎて意識していないと思いますが、道路に穴が開いていたら危なくて走れないですよね。建設業の皆さんがちゃんとやっているから、意識する必要がないのだと思います。社会にとって欠かすことができない、ゼロになってはいけない存在だと思います。

―建設現場に行って感じたことはありますか。

建設業については、全く知らない状態で入社しました。「トンネルってこうやって作ってるんだ」、「道路を作る過程はこうなんだ」とか、いつも新しい発見で面白いです。

―建設業で働く人たちについてどう思いますか。

手に職があることって、かっこいいと思います。山の中にトンネルや道路を通したり、盛土した上に家を建てたり、とにかくスケールが大きい仕事です。

―印象に残っている仕事はありますか。

記事を読み返せば、良くしてもらったことや取材中の出来事、反省することなど、色々なことが思い出されます。それぞれに思い出がありますね。

―「ふれあい事業」の取材はどうですか。

子供たちが重機を近くで見て、自分で体験して、目がキラキラしていますよね。もちろん、仕事をすれば、ただ楽しいだけではないとは思います。

取材で難しいのは、子供からコメントをもらうことです。どの様に聞いたら、心の中で思っていることを話してくれんだろうと…。

―仕事のやりがいを教えて下さい。

記者の仕事全般に言えることだと思いますが、色々な人と出会えて色々な場所に行けることはこの仕事の面白いところだと思います。人と出会わないと仕事になりません。普通は入れないような工事現場に入れることも素直に楽しいです。

―好きな取材はありますか。

あまりこだわらない方だと思っています。取材することは、相手の方に時間を割いていただくことでもあるので、少しでも良い記事で応えたいという思いがあります。

―「けんせつ女子」についてはどうですか。

取材に協力いただいている方々をはじめ、企画を担当させてくれた会社にも感謝しています。

―「けんせつ女子」での取材の入り方を教えて下さい。

あまり考えて入ることはありません。他のインタビュー取材でも、その場で考えることの方が多いです。インタビューの仕事では、お互い緊張しないよう、あまり堅苦しい雰囲気にならないよう心がけています。おさえておきたいことは、最終的に話全体の中で聞くことができれば、と思っています。

―「けんせつ女子」の取材で感動したことはありますか。

皆さん、それぞれに思いがありますよね。自己満足や自分のために仕事をしている人はいなかったと思いますし、皆さん誰かの役に立つものを造りたいと話していました。

―「けんせつ女子」を担当して良かったですか。

良かったです。続けられるのであれば続けていきたいです。以前の私は言葉が出てこず、話すのがうまくありませんでした。学生時代は感想文や「私の主張」なども苦手でした。どの様に取材に入れば良いかなど、経験を積んで分かってきた部分もあります。

何より取材させて頂いているという気持ちを忘れないようにしています。「けんせつ女子」などを通し、一般の方に建設業をもっと知ってもらいたい気持ちもあります。

―建設業で働く女性について何か感じたことは。

取材を通じて学んだことですが、女性でもやる気があればできる職業だと思います。力がない、背が足りないなどの身体的な能力は仕方がないことですが、他のことは男性でも女性でもあまり関係ないと思います。「女性らしく」と言われて困ったと話していた人もいました。男性も女性も働きやすい職場が良いと思います。

取材をしている中で、他の建設会社の女性技術者と会ったことがないという人もいらっしゃいました。個人的な考えですが、業種や職種にこだわらず、交流する場があっても良いのかなと思っています。

―最後に今の目標を聞かせてください。

記者としてもっと成長したいと思います。特集を担当する時に紙面のレイアウトを任されることもありますし、普段の仕事も含めてもっと仕事のスピードが速くなりたいです。インタビュー取材では話を引き出せるように、沢山の引き出しを持ちたいです。

休日には自転車で街を走ることが好きだとか。特に目的は決めず、気になったお店に入ることも あるそうです。インタビュー取材の仕事でも最初から決めたことを聞くのではなく、相手の話から話題を広げることが多いと話していました。

全く知らない高校同士の試合でも観てしまうほど、甲子園の野球に熱中してしまうそうです。一戦一戦が真剣勝負で一生懸命な姿に惹かれるのだと話されていました。若いのにしっかりと地に足がつき、芯が通った齋藤さんでした。これからも建設業と真剣に向き合っていただきたいと思います。

齋藤さん、ありがとうございました!東日本大震災記録誌小冊子版『「大災害からの再生へ」~東日本大震災、台風10号~』を発刊

2016年12月13日 16:57岩手県建設業協会

一般社団法人岩手県建設業協会は、震災記録誌の小冊子版(31ページ)として『大災害からの再生へ」~東日本大震災、台風10号~』を発刊しました。

(PDF版をホームページに掲載しております)

もくじ

・復興状況写真レポート①(復興まちづくり)

・岩手県沿岸市町村復興期成同盟会会長 野田武則氏インタビュー

・復興状況写真レポート②(水門・防潮堤、復興道路等、港湾)

・沿岸市町村 復興アンケート

・岩手県建設業協会支部長インタビュー

・台風10号災害と岩手県建設業協会の対応状況

編集・印刷は㈱日刊岩手建設工業新聞社です。_thumb.jpg)

復興の状況を伝え、復興事業費などの必要性を訴え、適正な事業量確保に資すること目的に発刊したものです。_thumb.jpg)

平成29年度から岩手県の震災復興期間の第3期実施計画期間となり、国の復興創生期間は残り4年となります。また、本年度より復興事業費の地方負担が始まり、地方自治体の財政負担が発生しております。

岩手県の復興事業費は平成28年度でピークアウトし、次年度以降は本格的な減少傾向に転じるほか、建設事業費は数年後に平成22年度ベースまで低下することが見込まれております。

この様な状況の中、本年8月30日に発生した台風10号では甚大な被害がもたらされました。_thumb.jpg)

本冊子では岩手県各地の復興状況や台風10号災害について多くの写真で紹介しております。皆様に復興状況や台風10号災害について知って頂ける冊子としてもご活用いただきたく、この度、ホームページにPDF版を掲載いたしました。公共工事動向11月を更新しました

2016年12月 9日 17:20岩手県建設業協会

岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内11月版)を掲載しました。

↓PDFファイル↓

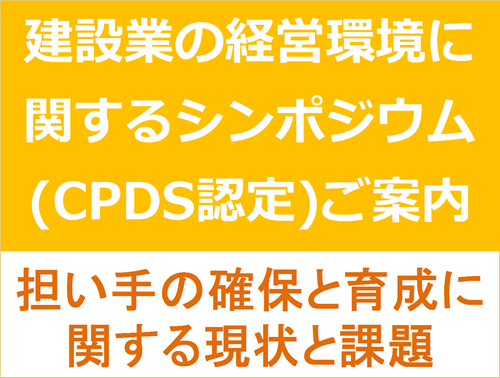

公共工事動向(岩手県内)11月版→ こちら(PDF)担い手の確保と育成に関する現状と課題をテーマに『建設業の経営環境に関するシンポジウム』を開催

2016年11月18日 20:09岩手県建設業協会

一般社団法人岩手県建設業協会は11月17日、担い手の確保と育成に関する現状と課題をテーマに『建設業の経営環境に関するシンポジウム』を開催しました。行政、建設業関係者など、95名が参加しました。

一般社団法人岩手県建設業協会は11月17日、担い手の確保と育成に関する現状と課題をテーマに『建設業の経営環境に関するシンポジウム』を開催しました。行政、建設業関係者など、95名が参加しました。

改正品確法などのいわゆる「担い手三法」が全面施行されたことを受け、広報委員会IT部会が企画して昨年度より開催しております。

基調講演には、一般財団法人建設業振興基金 理事長 内田俊一様をお迎えしました。事例発表では、北海道の株式会社砂子組 常務取締役 近藤里史様にご講演いただきました。最後にお二人を交えパネルディスカッションを行いました。国土交通省のi-Construction元年の今年は、ICTの話題等を中心に広い議論がなされました。

岩手県、東日本建設業保証㈱岩手支店、㈱日刊岩手建設工業新聞社よりご後援をいただきました。 来賓挨拶 岩手県県土整備部長 及川隆様(代理 建設技術振興課技術企画指導課長 大久保義人様)

来賓挨拶 岩手県県土整備部長 及川隆様(代理 建設技術振興課技術企画指導課長 大久保義人様)

第1部 基調講演 「担い手確保―待ったなしに問われる覚悟―」

「担い手確保―待ったなしに問われる覚悟―」 一般財団法人建設業振興基金 理事長 内田 俊一 氏

第2部 事例発表

「ICT活用による担い手確保・育成への取組み」

「ICT活用による担い手確保・育成への取組み」

株式会社砂子組(北海道) 常務取締役 近藤 里史 氏

=i-Construction全国第1号工事施工企業に学ぶ=

第3部 パネルディスカッション

「担い手の確保と育成に関する現状と、課題の解決に向けて」

<パネリスト> 岩手県県土整備部建設技術振興課技術企画指導課長 大久保 義人 氏

岩手県県土整備部建設技術振興課技術企画指導課長 大久保 義人 氏  一般財団法人 建設業振興基金 理事長 内田 俊一 氏

一般財団法人 建設業振興基金 理事長 内田 俊一 氏 株式会社砂子組 常務取締役 近藤 里史 氏

株式会社砂子組 常務取締役 近藤 里史 氏 一般社団法人岩手県建設業協会 副会長 三浦 貞一

一般社団法人岩手県建設業協会 副会長 三浦 貞一 岩手県建設業協会青年部連絡協議会 会長 佐々木 信行

岩手県建設業協会青年部連絡協議会 会長 佐々木 信行 <コーディネーター>

<コーディネーター>

㈱日刊岩手建設工業新聞社 常務取締役 宮野 裕子 氏

岩手版ICTの方向性やICTの可能性などのi-Constructionの話題に始まり、労働条件の課題、学校の先生への広報など幅広く議論がなされました。大久保氏からは新3K(給料、休日、希望)について紹介がありました。

最後にコーディネーターの宮野氏より、三浦副会長の言葉として「感謝され、感動を与え、貢献できる」建設業としての新3Kが紹介され、閉会を迎えました。「建設業の経営環境に関するシンポジウム」(CPDS認定)ご案内

2016年11月 8日 08:45岩手県建設業協会

テーマ:担い手の確保と育成に関する現状と課題

岩手県内の人口減少が進行する中、企業では人手不足と人材育成が喫緊の課題になっています。復興需要後には建設投資の落ち込みが予想されることから、人員の抱え込みは経営悪化に直結する側面があり、建設業をはじめ、多くの地場企業は慎重な経営戦略が求められています。また、建設業の担い手確保対策等を盛り込んだ、いわゆる"担い手三法"が施行されました。ダンピング受注の防止や受注者の適正な利潤を確保するなどの責務を発注者に促すなど、業界再生と将来の担い手を確保する方策が示されています。

岩手県の建設業界が「担い手の確保と育成」に向けた取り組みを進めるにあたり、課題解決の一助となるよう、一般社団法人岩手県建設業協会は標記シンポジウムを開催いたします。是非、多くの皆様にご参加いただきますようご案内いたします。

【日 時】平成28年11月17日(木)13:30~16:50

【会 場】建設研修センター大ホール 盛岡市松尾町17-9 TEL019-653-6111

【対象者】建設業関係者、建設行政等担当職員など(どなたでも参加いただけます)

【参加費】無料 定員100名(定員になり次第締切り)

【プログラム概要】(CPDS認定講習2ユニット)

第1部 基調講演

「担い手確保―待ったなしに問われる覚悟―」

一般財団法人建設業振興基金 理事長 内田 俊一 氏第2部 事例発表

「ICT活用による担い手確保・育成への取組み」

株式会社砂子組(北海道) 常務取締役 近藤 里史 氏=i-Construction全国第1号工事施工企業に学ぶ=

第3部 パネルディスカッション

「担い手の確保と育成に関する現状と、課題の解決に向けて」

パネリスト

岩手県県土整備部建設技術振興課技術企画指導課長 大久保義人 氏

一般財団法人 建設業振興基金 理事長 内田 俊一 氏

株式会社砂子組 常務取締役 近藤 里史 氏

一般社団法人岩手県建設業協会副会長 向井田 岳

一般社団法人岩手県建設業協会青年部連絡協議会 会長 佐々木 信行

コーディネーター

株式会社日刊岩手建設工業新聞社 常務取締役 宮野 裕子氏

【お問合せ】(一社)岩手県建設業協会 TEL 019-653-6111

【お申込み】申込書をFAXにて送付 FAX 019-653-6113

パンフレット・申込書(PDF)

協会イントラネット掲示板内の案内・申込(会員専用)

主催 (一社)岩手県建設業協会

後援 岩手県、東曰本建設業保証㈱岩手支店、㈱日刊岩手建設工業新聞社講師ご紹介

一般財団法人建設業振興基金 理事長 内田 俊一 氏

主な経歴

昭和47年 3月 東京大学法学部卒業

昭和47年 4月 建設省入省

平成 5年10月 京都市助役

平成 9年 7月 建設省大臣官房政策課長

平成18年 7月 内閣府事務次官

平成21年 9月 消費者庁長官

平成22年10月 三井住友海上火災保険株式会社顧問

平成23年 7月 現職高校生が土木工事現場を見学しました!

2016年11月 7日 10:51岩手県建設業協会

公共工事動向10月を更新しました

2016年11月 2日 17:06岩手県建設業協会

岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内10月版)を掲載しました。

↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)10月版→ こちら(PDF)建設業景況調査9月調査について

2016年10月28日 17:47岩手県建設業協会

岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている建設業景況調査9月調査(平成28年度第2回、東日本大震災被災地版)を「各種情報」内の「東日本建設業保証(株)岩手支店提供資料」に掲載しました。

↓PDFファイル↓建設業景況調査(岩手県版)9月調査

調査結果(概要) → こちら(PDF)

データ表 → こちら(PDF)

建設業景況調査(東日本大震災被災地版)9月調査

調査結果(概要) → こちら(PDF)建設現場で勉強しました!

2016年10月15日 15:43岩手県建設業協会

公共工事動向9月を更新しました

2016年10月 5日 18:23岩手県建設業協会

岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内9月版)を掲載しました。

↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)9月版→ こちら(PDF)

けんせつ女子=陸中建設㈱(宮古市)骨材部崎山砕石場 岩澤 真智子さん「復興の役に立てるように」=

2016年9月21日 17:41岩手県建設業協会

日刊岩手建設工業新聞に掲載(隔週木曜日)されている『スマイル☆建設女子部~女性記者ほしこが行く~』の記事を不定期に転載いたします。同紙の女性記者が、建設業に従事する女性を取材する企画で、読者から好評を得ている連載記事です。

―岩澤さんのご趣味や好きな言葉などを聞かせてください。

近年、「ドボジョ(土木女子)」や「けんせつ小町」という愛称ができるほど、建設業で働く女性の活躍が益々期待されています。「女性が輝き、活躍できる業界」であることを多くの方に知って頂きたいとの思いから、日刊岩手建設工業新聞の全面的な協力をいただき、掲載するものです。

平成28年4月21日新聞掲載

陸中建設㈱(宮古市)骨材部崎山砕石場

岩澤 真智子さん「復興の役に立てるように」

―14年に入社されたとのことですが、建設業に入職したきっかけを教えてください。

「若いころに重機の運転を経験したことがあって、以前から重機に乗ることが好きでした。東日本大震災を受け、復興に携わる仕事がしたいと思っていたところ、縁あって陸中建設に砕石作業員として採用していただきました」

―建設業は男性が多いところだと思います。入職するに当たり、不安などはありませんでしたか?

「建設業は男性の仕事ということもあり、女性の作業員は採用してもらえないかもしれない、という不安がありました。採用していただき、会社にはとても感謝しています」

―岩澤さんには、ご兄弟がいらっしゃると伺いました。建設業界でお仕事をされているのですか?

「弟が一人いまして、建設業ではなく工業高校の教諭をしています」

―そうでしたか。岩澤さんは現在、どのような業務に携わっているのですか?

「主に、砕石を生産するプラントの操作室での作業。それから機械の点検などをしています」

―仕事をする中で、大変なことも多いかと思います。

「冬場のベルトなどの凍結や夏の暑さは確かに大変です。ベルトが凍結すると機械を動かせなくなるため、とても困ります。夏場で屋外の作業を伴う時は、水分を小まめに取るなどして、熱中症にならないように気をつけています」

「機械の修理などでは力が必要なのですが、男性と違い力がなくて。先輩方に助けていただいて、いつもありがたく思っています」

―仕事をする上で大切にしていることを聞かせてください。

「けがをしないこと、そして機械を詰まらせないように確認するよう心掛けています。安全が第一ですよね。現場内は危険が伴いますし、少しの間違いが事故やトラブルにつながります。機械に巻き込まれないよう、確認してから作業に当たるようにしています」

―どんな時にやりがいを感じますか?

「やはり、現在の業務が少しでも復興の役に立っていると思うとやりがいがあります。そして、機械のトラブルなどもなく一日が終わるとホッとしますね」

「趣味は音楽鑑賞です。通勤時などでも車の中で聞いたりしますが、音楽を聞くと元気になります。それから、昔から『ひたむき』という言葉が好きです」

―今後に向けて一言、お願いします。

「砕石場は砂埃がすごいのですが、汚れることを気にしていては仕事になりません。人が嫌がる仕事でも取り組めるように、そして人のいたみが分かる人になりたい、と思います」「先輩方には、今でもたくさんのことを教えていただき、とても感謝しています。まだまだ覚えなければいけないことも多いですが、これからも頑張ろうと思っています」

~ほしこの一言~

「取材中、会社や砕石場で共に働く先輩たちへの感謝の言葉を何度も語っていた岩澤さん。崎山砕石場の工場長で骨材部次長の東谷正一さんは「現場内は砂埃もすごく汚れる仕事だが、文句を言うこともなく作業に当たっている。指示も素直に聞いてくれる」と話していました。取材を通して、岩澤さんの謙虚な人柄を感じました。岩澤さん、ありがとうございました!公共工事動向8月を更新しました

2016年9月 6日 09:42岩手県建設業協会

岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内8月版)を掲載しました。

↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)8月版→ こちら(PDF)

けんせつ女子=㈱プライム下舘工務店(洋野町)住宅事業部 副部長 スタイルデザイン室 室長 武井和子さん「お客さまの夢をかたちに」=

2016年8月22日 16:06岩手県建設業協会

日刊岩手建設工業新聞に掲載(隔週木曜日)されている『スマイル☆建設女子部~女性記者ほしこが行く~』の記事を不定期に転載いたします。同紙の女性記者が、建設業に従事する女性を取材する企画で、読者から好評を得ている連載記事です。

近年、「ドボジョ(土木女子)」や「けんせつ小町」という愛称ができるほど、建設業で働く女性の活躍が益々期待されています。「女性が輝き、活躍できる業界」であることを多くの方に知って頂きたいとの思いから、日刊岩手建設工業新聞の全面的な協力をいただき、掲載するものです。

平成27年12月24日新聞掲載

㈱プライム下舘工務店(洋野町)住宅事業部副部長 スタイルデザイン室室長 武井和子さん「お客さまの夢をかたちに」

―武井さんは現在、どのような業務をご担当されているのですか?

「お客さまの要望を聞いて、プランニングをします。営業との打ち合わせのほか、お客さまにご相談やご提案をさせていただいたりもしながら、図面を起こしています」

―幼いころから建築に興味があったのですか?

「実は、大学は文系の学部だったんです。でも、以前から住宅や間取り、インテリアに興味があったこともあり、住宅の分野に進みました。最初は営業として入職したんですよ。その後、これまで営業以外にも総務や建設現場に携わったこともありました。工事に関する資格はありませんでしたので、補助のような形ではありましたが、現場を見たことで、どのようにすれば収まりが良いのか、これは造ることはできない、といったことをより考えられるようになりました」

―お客さんの要望を引き出すために、どのようなことを心掛けていますか?

「初めて会った知らない人に、何でも話したいという人はあまりいないですし、会っていきなり質問攻めにされるのも嫌ですよね。お客さまに心を開いていただいて初めていろんなことが聞けると思うんです。これは営業と共通する部分ですよね。威圧的にならないよう心掛けています」

「お客さまとの打ち合わせでは、家のことだけでなく、嗜好的なことを聞いたりしますね。吹き抜けのある大きな空間が好きなのか、きゅっとこじんまりしているところが好きなのかなどを聞くこともあります」

―今後の目標を聞かせてください。

―お客さんの思いを形にしていくのも大変なことだと思います。

「限られたスペースをどのように活用するかも重要です。例えば、ロフトのような空間を設けて書斎やホビールームにしたり、設計上どうしても廊下をつくらなければならない時、廊下の壁を本棚みたいにして、ライブラリースペースとしても使える空間にしたり。ただ無駄を省くのではなく、良さを倍増させるためにどのようにすれば良いかという姿勢を大切にして、これにもあれにも使えるといった兼用スペースについて考えながら設計に当たります」

―やりがいを感じる瞬間を教えてください。

「やっぱり、お客さまの『ありがとうございました』という言葉が一番です。自己満足では意味がありません。こちらからご提案させていただいたところを『選んでいただいてよかったです』と言われるとほっとします。それから展示場では、図面を描くだけではなく、屋内に置く小物や家具の配置も担当するのですが、お客さまに『センスがいい』『趣味がいい』と褒められるとすごくうれしいですね」

―今までで思い出に残っているエピソードを聞かせてください。

「常設型の展示場に設置する住宅を担当したときですね。常設型は、売却型と違い2、3年後に見ていただいたときにも『ここはいいね』と言っていただいたり、『こういうものを採用したいね』と言っていただけるよう、一歩先の提案が入らなければなりません。すごくプレッシャーがありましたし、どのような住宅が良いのかとても悩みました。でも、一番思い入れがありますし、携わって良かったと思っています」

「今携わっている仕事を極めたいな、と思っています。そして、まだまだ力不足なところはありますが、お客さまの要望をしっかりと形にし、お客さまの夢をかなえていきたいです」

~ほしこの一言~

「お客さまの夢をかなえていきたい」と武井さん。展示場に設置する住宅に携わった時「建て終わると、次はこういうものを取り入れたらどうかな、という思いが膨らんだ」と話し、住宅に携わる仕事が好きだという思いをすごく感じました。武井さん、ありがとうございました!建設業景況調査6月調査について

2016年8月 9日 16:28岩手県建設業協会

岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている建設業景況調査6月調査(平成28年度第1回、東日本大震災被災地版)を「各種情報」内の「東日本建設業保証(株)岩手支店提供資料」に掲載しました。

↓PDFファイル↓建設業景況調査(岩手県版)6月調査

調査結果(概要) → こちら(PDF)

データ表 → こちら(PDF)

建設業景況調査(東日本大震災被災地版)6月調査

調査結果(概要) → こちら(PDF)公共工事動向(岩手県内7月版)更新のお知らせ

2016年8月 2日 15:25岩手県建設業協会

岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内7月版)を掲載しました。↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)7月版→ こちら(PDF)

月別アーカイブ

- 2026年

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年

_thumb.jpg)