いわけんブログ

- 2008年11月 一覧

建退共岩手県支部 ☆ 建設業界のおトクな退職金の話 ☆

2008年11月28日 18:12建退共岩手県支部

第1回 - 「建太郎 就職内定する ^ο^」 -

晩秋のある日、就職が内定した建太郎、

伯母さんに報告!建太郎:伯母さん、ちわっす、ご無沙汰してい

ます。

退 子:あらっ、建ちゃんひさしぶりね。元気

だった?

就職決まったんですって?

建太郎:そうなんすよ。建設会社に内定しました。

退 子:あらぁ、よかったわねぇ。おめでとう!

入社したらいろいろ忙しくなるわね。

「建退共」もよろしくね!建太郎:あぁ、そういえば伯母さん、建設業団体の仕事でしたよね。

この間ラジオで「建退共」ってちょっと違う退職金制度って言ってたけど?

退 子:そうなのよ、建設業界独自の業界ぐるみの退職金制度なのよ。

ちょっと違う制度というのはね、現場で働いている人が一つの会

社を辞めたときじゃなく、建設業界の中で働くことを辞めたときに

退職金を支払うから。

つまり、個々の会社単位で支払うのじゃないから、現場で働いて

いる人は北海道から沖縄まで日本全国どこでも、建設業界で働い

た日数が全部通算されて退職金になるということなの。

建太郎:ナルホドー、普通、会社を辞めた時にはその会社から一度退職金

をもらう ことになるけど、「建退共制度」は、業界で働いている限り

は会社を移って も継続するんだね。

退 子:そう、例えばね、岩手建設で5年働いて盛岡建設に移って5年働

くと、建退共では通算して10年分の退職金が受け取れるけど、

退職金計算の特長でね、長く掛ければ掛けるほど利息部分が大き

くなるわけ。5年ごとに2回受け取る場合の合計金額に比べて、

12万円あまりも違うのよ。

建設業界全体で大きく運用して、その人が生涯のうち建設業で働

いた期間を通算して支払う仕組み。建太郎:これって国の制度なの?

退 子:ええ、「中小企業退職金共済法」っていう法律で作られているか

ら、「安全」「確実」「手続き簡単」の三拍子揃っている制度な

のよ。

でもね、同じ建設業でも加入していない会社で働くと、掛金を納

めていない空期間ができるから、建設会社はもれなくこの制度に

加入してもらうことが何より大切なことなのよ。

建設会社にとってもこの制度に加入していると、公共工事の受注

に有利になるし、何と言っても、現場で働く人は退職金まで考え

てくれる会社だと働き甲斐があるでしょう?建太郎:ゴチになりま~す♪

花林舎動物記 第6回妄想的汚水浄化生態園(2)

2008年11月28日 18:04花林舎

6月から「花林舎動物記」という楽しい動物のお話を読み切りで掲載しています。この「花林舎動物記」とは、滝沢村にある(株)野田坂緑研究所発行(所長 野田坂伸也氏)の会員限定情報誌「花林舎ガーデニング便り」の中で最も人気がある連載記事です。今月は第6回「妄想的汚水浄化生態園(2)」です。

第6回妄想的汚水浄化生態園(2)

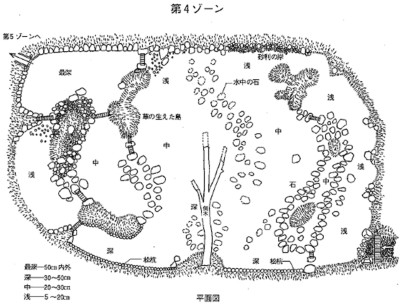

清澄な水になるまでの長旅≪第4ゾーン≫

第4ゾーンは大きな池で、この汚水浄化生態園の中心です。いろいろな条件の場所を造ってあり、様々な動物が棲息できるようにしてあります。前号に書きましたが再掲載します。

a―昆虫など...ボーフラ、ユスリカ幼虫、ヤゴ(トンボの幼虫)、ホタルの幼虫、イトミミズ、ミジンコ

b―貝類...タニシ、カワニナ、モノアライガイ、カラスガイ、ジャンボタニシ

c―両棲類...オタマジャクシ(カエル、サンショウウオ)

d―エビ類...ヌマエビ

e―魚類...メダカ、グッピー、カダヤシ、金魚、フナ、ドジョウ

この他たくさんの動物が棲息できると思いますが、よくわかりませんので省略します。

棲息条件としては次のようなものがあります。

①水深...5~50センチ

②護岸材料...土(草地)、砂利、石、松杭など

③地形...緩斜面、急斜面、垂直面

④底...大半は土、一部砂利、石

⑤岸の形...直線、凸面、凹面、小さい凹凸(石を並べたところ)

⑥その他...草の生えた島、大石、倒木、水中の石

それぞれの動物は、これらの複雑な条件の中から自分の好きな棲息地を選べばいいわけです。池の周囲は広い草地になっていて、木も少し生えています。蚊、ユスリカ、トンボ、ホタル、カエル、サンショウウオは水中だけでなく、陸上で生活する時期がありますから、陸地も必要なのです。

汚水浄化を微生物だけで処理する場合は、最終生成物として汚泥(微生物の身体、死骸)ができ、これを取り除かなければなりませんが、この浄化生態園では汚物は動物、植物の身体になるわけです。

動物の場合は蚊、ユスリカ、ホタル、カエルのように自分で水から出て陸上に上がってもらうものと、魚、エビ、貝のように水から出られないものがあります。

後者は増えすぎたら人手で捕らえて出します。蚊やユスリカがあまり大発生するのも困りますから、トンボやコウモリなどにせっせと捕食してもらいます。

汚物が分解して水中の栄養分になってしまったものは動物は直接吸収できませんから、植物に吸収させて、その植物を動物に食べてもらいます。

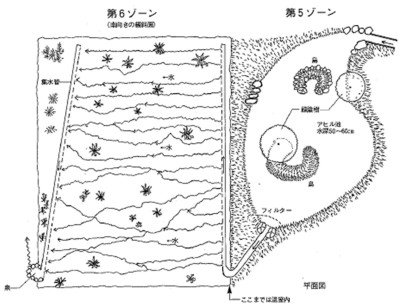

≪第5ゾーン≫

第5ゾーンは単純な構造になっています。池があって中島が2つあるだけです。ここにはアヒルが少数放してあり、第4ゾーンから流れてくるウキクサ、ウォーターレタス、ホテイアオイなどの水草を食べます。餌は原則としてやりません。餌をやると糞が多くなって、また水が汚れてしまうからです。

池の中にはタニシ、ドジョウ、ヌマエビ、グッピー、メダカ、金魚、ミジンコ、ユスリカ、オタマジャクシ、ボーフラなどが棲んでいて、アヒルの糞を餌にしています。

≪第6ゾーン≫

最終の第6ゾーンは南向きの緩斜面です。斜面の上部に穴が開いた管が地下20センチの深さに埋めてあります。すでにかなりきれいになった水がこの管から地中に染み出して行きます。この斜面は深さ30センチ以下が粘土地盤になっているため、水は下には浸透せず、斜面に沿ってゆっくりと流下します。

斜面にはコンフリー、フキ、牧草類、クサソテツ、ヤマドリゼンマイ、その他湿った土地を好む草が密生していて、栄養豊富な水を吸って旺盛な成長をします。草が伸びてくるとアヒルが食べますが、食べきれない時は山羊や羊を放します。

草が吸収し切れなかった水は、斜面下部の集水管で集めて湧出させます。土の中を通ってきた水は飲めるほどに清澄な水になっています。汚水の長い旅はこれで終わりです。

第5回 妄想的汚水浄化生態園(1)

号外編 原種シクラメン・ヘデリフォリュームの紹介

第4回 ボーフラとオタマジャクシの知られざる効用

第3回 哀しきマムシ

第2回 アオダイショウは可愛い

第1回 ナメクジ退治救命講習を受講しました

2008年11月26日 17:33久慈支部

岩手県建設業女性マネジングスタッフ協議会久慈支部主催による救命講習会を開催いたしました

↑真ん中に横たわっているのは‥実習用ダミー人形です

当日は、マネジングスタッフ協議会のメンバーの他、久慈支部会員企業からも出席し、

総勢14名が受講しました。

知識として知ってはいても、実際にしてみると人工呼吸の際に鼻を塞ぐのを

忘れたり、胸部圧迫の際になかなか力が入らなかったり大変でした。基本的な心肺蘇生法を一通り実践してからAED(自動除細動器)の使い

方を教わりました。室根町 龍雲寺で大杉とイチョウの大木の伐採作業が行われています

2008年11月26日 16:46千厩支部

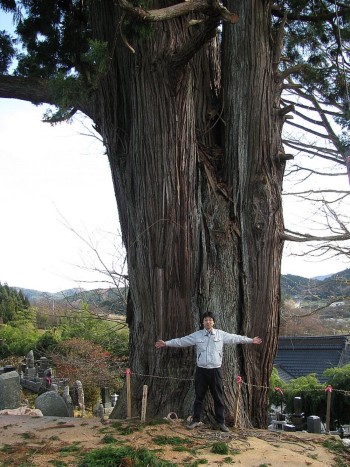

一関市室根町の曹洞宗 松樹山 龍雲寺(りゅううんじ)には、樹齢1300年と言われる大杉があります。幹回りは9メートルを超え、直径も3メートル以上の非常に大きな杉です。その横には樹齢300年とも言われるイチョウの大木が並ぶように立っています。そのイチョウも幹回りが7メートルを超える大木です。

この2つの大木が伐採されることになりました。杉とイチョウは墓地の中に立っており、大きな枝が落ちて危険だということが伐採の理由です。

大杉

銀杏

千厩支部のITサポートチームの方より情報提供いただきました。11月(2008)の室根山 千厩町内より

2008年11月25日 17:08千厩支部

11月の天気が良い日に千厩町から望む室根山を撮影しました。角度によって形が変わります。

2008年11月14日(12:10)千厩町磐清水字小峠

県道松川千厩線 枯木峠付近より

2008年11月25日(12:36)千厩町千厩字町浦

国道456号線 久伝橋付近より

雪化粧となりつつあります。≪これまで掲載した室根山の写真≫

2007.10.29 千厩支部 室根神社特別大祭が開催されました。

2007.1.5 千厩支部 あけましておめでとうございます。

岡田東北地方整備局長が一関市で講演

2008年11月25日 15:49一関支部

(社)内外情勢調査会岩手県南支部(浅井東兵衛支部長)は11月14日(金)、一関市ベリーノホテル一関で月例懇談会を開いた。

懇談会には、国土交通省東北地方整備局長岡田光彦氏を講師に迎え、岩手・宮城内陸地震からの復興への取り組みや、今後、東北に求められるインフラ整備の方向性について紹介した。

岡田局長は、岩手・宮城内陸地震について、地震発生後の対応に地元建設会社や国土交通省テックフォースの活動を紹介。国と県が連携して復旧工事を実施している状況や今後、想定される宮城県沖地震に向けてテックフォース制度の強化と対応策を示した。

東北に求められるインフラ整備では、日本経済や東北地方経済の現況を分析し、国内回帰の動向がみられる製造業に対応した企業立地の環境整備を提案。東北地域の国際競争力の向上に必要な条件整備と定住人口の維持に安全安心の重要性を強調し、○効率的な輸送体系の構築○自立発展のための産業基盤の整備○海外へのゲートウェイ○災害に強く、安心できる地域づくりが重要であると示唆した。

岡田光彦東北地方整備局長が講演。岩手・宮城内陸地震災害への対応と、東北地方のインフラ整備の方向性を語る。

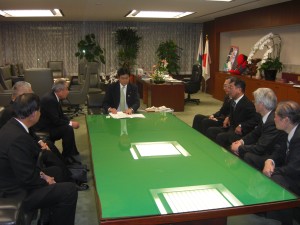

東北建設業協会連合会が財務省などに要望

2008年11月21日 18:01岩手県建設業協会

東北建設業協会連合会(宮城政章会長)は、11月19日、財務省や国土交通省、自由民主党に対して要望活動を行いました。今回の要望は、10月に開催した東北建設業協会ブロック会議で決定した要望項目と、災害が頻発している東北地方の実情を緊急要望にまとめた公共事業予算要望を合わせて提出しました。

要望事項は、①「強く美しい東北」の実現に公共事業予算の重点配分 ②20年度下期の公共事業費を含む補正予算の早期発注 ③21年度公共事業予算と合わせ国民の安心・安全を確保する災害予防対策費の措置 ④「真に必要な道路」の財源確保と地方生活道路と高速交通体系の早期整備 ⑤品確法に基づく総合評価方式の地方自治体での完全実施 ⑥低入札価格調査基準価格の引き上げ ⑦会員企業の正しい評価と地元中小建設業者の受注量の確保・拡大の7項目を求めました。

緊急要望は、景気回復に伴う雇用促進を図る公共事業の拡大を要請。地方経済が疲弊している今こそ、地域経済への波及効果の大きい雇用促進を図る公共工事の拡大と、国民の安心・安全を確保する災害予防対策の事業予算配分を内容としたものです。

宮城会長は、東北地方の建設業の厳しい現状や、1次補正予算が配分されたが自治体負担分の財源がなく対応できないので自治体の財源確保に配慮を求めました。

要望に対して竹下亘財務副大臣は、2次補正では、景気対策と国民の安全と安心を重点にしたいと示唆し、県、市町村の地方財政が息をつけるような対応をしたいと述べました。要望活動には、東北各県の建設業協会長が参加し、金子一義国土交通大臣や副大臣、幹部職員と面談。自由民主党では、細田幹事長や保利政務調査会長等役員等に要望を申し入れました。

東北の現状を説明する宮城会長(左)。「景気対策と国民の安全・安心確保に地方財政の支援は重要」と、竹下財務副大臣(右)

金子国土交通大臣(中央)に要望する東北建設業協会連合会役員と佐藤信秋参議院議員(右端)

東北の厳しい現状を訴える。「2次補正は公共事業で内需拡大を推進」と、細田自由民主党幹事長(中央)雇用改善推進大会開催される

2008年11月21日 11:26岩手県建設業協会

平成20年度雇用改善推進月間の一環として、11月

20日(木)、盛岡のサンセール盛岡で「岩手県建設雇

用改善推進大会が開催されました。

当日は山嵜岩手労働局長、岩手県知事(代理、労政

能力開発開発課 小山総括課長)等の共催者が参加

し200名を超える盛大な式典となりました。

式典では先に受賞された、厚生労働大臣表彰(事業所)

大坂建設㈱のお披露目に続き、岩手県知事表彰や協

会長表彰等各関連団体の表彰が行われ計26事業所

2個人が表彰の栄に浴しました。

主催者あいさつ

(社)岩手県建設業協会

橘副会長

共催者あいさつ

岩手労働局

山嵜局長

受賞された方々

記念講演

㈱アスコット企画

佐藤 孝悦氏

『安全・安心社会と

産学官連携』

≪建災防≫労働安全衛生優良事業所等表彰受賞者の紹介

2008年11月20日 15:54建設業労働災害防止協会

平成20年11月20日(木)午後1時から、盛岡市のサンセール盛岡で開催された「平成20年度岩手県建設雇用改善推進大会」の席上で、建災防岩手県支部長表彰が行われ、次の方々(社)が受賞されましたので紹介します。

優良賞(事業所)

紫波町 株式会社十文字組

矢巾町 タカヨ建設株式会社

花巻市石鳥谷町 有限会社菅重建設

北上市 北海建設工業株式会社

奥州市胆沢区 有限会社佐々木組

奥州市前沢区 丸正興業株式会社

平泉町 株式会社千葉工務店

一関市大東町 株式会社岩舘建設

遠野市 株式会社小友建設

釜石市 佐野建設株式会社

釜石市 有限会社栗澤組

久慈市 有限会社木村建設

二戸市 株式会社東野組功績賞(個人)

盛岡市 千葉 栄 (樋下建設株式会社)

北上市 高橋 伸夫 (マルケイ建設株式会社) 受賞された皆様 誠におめでとうございます。

受賞された皆様 誠におめでとうございます。 除雪機械出動式

2008年11月18日 16:48岩泉支部

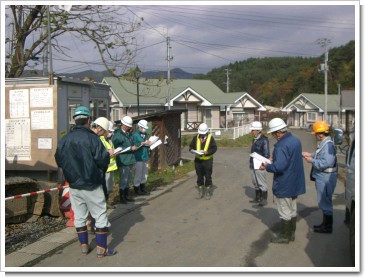

現場安全パトロールを実施 + サケの遡上(砂鉄川)

2008年11月14日 11:07千厩支部

11月13日、千厩支部の現場安全パトロールを実施しました。

指導協力機関からは、千厩土木センター、千厩農林センター、一関市の方々に参加いただきました。支部関係者からは、 担当役員、当番会員、安全指導者、職員の13名によりパトロールを行いました。今回の対象現場は、一関市東山町の土木工事現場2ヵ所と建築工事現場1ヵ所です。

冬季を向かえ、労働災害防止対策の徹底を訴えました。

≪リスクアセスメント≫

千厩支部では、安全パトロールに建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS:コスモス)の柱であるリスクアセスメントを取り入れています。今回は「ブロック据付作業」及び「型枠組立て作業」についてリスクアセスメントを実施いたしました。

危険有害要因の特定を紹介します。 見積及び評価、危険有害要因の低減については省略いたします。◎「ブロック据付作業」の危険有害要因

1.玉掛ワイヤーが切断し、吊り荷が落下して作業員がつぶされる

2.ブロック据付時にバックホウが転倒して作業員を巻き込む

3.ブロックに手又は足を挟まれる

4.ワイヤーに指を挟まれる

5.河川の増水により作業員が流される

◎「型枠組立て作業」の危険有害要因

1.足場から作業員が転落する

2.材料や道具が落下して、下の作業員にあたる

3.地盤沈下により作業足場が崩壊し、作業員が転落する

4.歩み板が折れて作業員が落下する

5.地山が崩れて作業員が埋まる

余談ですが・・・

パトロール現場の砂鉄川で遡上している鮭を見つけました。この日の砂鉄川は水が澄んでいて、とてもきれいでした。砂鉄川と言えば、高さ50mを超える石灰岩、至る所に点在する奇岩が作り出す景勝地で日本百景にも数えられる美しい「猊鼻渓(げいびけい)」があります。猊鼻渓舟下りでは、船頭の猊鼻追分を堪能しながら楽しめます。

サケの遡上といえば、『三陸とれたて市場』というホームページで鮭の遡上の様子をインターネットで生中継(大船渡市三陸町超喜来、浦浜川)しています。数日前の岩手日報夕刊に掲載されておりました。カメラは水中と上空に設置されており、自由にカメラアングルを移動することが出来るようです。

水中ライブで完全生中継「鮭遡上ライブカメラ」長野県建設業協会飯田支部で岩手・宮城内陸内陸地震の災害現場視察

2008年11月14日 10:19一関支部

岩手・宮城内陸地震の災害現場視察に11月13日長野県建設業協会飯田

支部の北沢副支部長ら8名が一関支部を訪れました。

飯田支部の皆さんを、宇部支部長、㈱佐々木組小巖常務締役、宇部専務取

締役が同行し、宇部支部長が被災状況を説明。

白崖、市野々原地区土砂ダム、祭畤大橋の落橋、平泉文化世界遺産を目指し

ている候補地の一つである骨寺村荘園遺跡、また厳美渓の状況等を視察しま

した。

7月末に開催された全国建設業協会「建設業社会貢献活動推進月間功労者

表彰」の際、宇部支部長が飯田支部の方と名刺交換をしたことが発端になり、

飯田支部でも災害時の対応に備えをするために、一関支部の状況を視察した

いと希望され、今回の来所となったものです。

災害現場視察後、一関支部会議室において約1時間半意見交換をしました。

災害時からの支部の活動、行政機関の対応等詳細を宇部支部長が説明、

また支部で行っている防災訓練等も説明されました。

飯田支部の皆さんはメモをとりながら質問をされ、最後に飯田支部北沢支部長

より、「いろんなアドバイスを頂き感激しております。難しいご時勢、我々も一致

団結してまとめていきたい。」と、感謝。意義深い意見交換となりました。

飯田支部の皆様遠いところ訪れて頂きお疲れ様でした。ありがとうございます。

合同安全パトロールを実施

2008年11月14日 09:46花巻支部

「いわて年末年始無災害運動」準備期間中の11月6日(木)、花巻労働基準監督署をはじめとする関係機関の協力を得て、合同安全パトロールを実施しました。

4班編成で会員企業の現場18箇所を関係機関、支部役員、会員企業 38名が参加して実施しました。

現場調査の状況

出発前の班ごとの打合せ状況(花巻市文化会館第1・2会議室)

第3班の現場調査の状況

※ 合同安全パトロール参加関係機関

花巻労働基準監督署、県南広域振興局花巻総合支局農村整備室、同土木部、花巻空港事務所、花巻市役所、

東北電力㈱花北営業所第22回建設業労働災害防止安全衛生宮古・下閉伊大会

2008年11月13日 16:59宮古支部

国土交通省関技術審議官らと意見交換

2008年11月13日 14:51岩手県建設業協会

国土交通省の幹部職員と岩手県建設業協会役員との懇談会が11月10日(月)、建設研修センターで開かれた。

懇談会には、国土交通省関克己技術審議官、東北地方整備局岡田光彦局長、戸谷有一企画部長、佐藤文夫岩手県県土整備部長が出席。協会からは宮城政章会長をはじめ副会長と県内13支部長等25人が参加し、業界を取り巻く諸課題について意見交換した。

宮城会長は、広大な県土と厳しい気象条件を併せ持つ岩手県の実情と国の2次補正予算措置の必要性や、災害に強い県土づくりを強調。入札・契約制度の改善に取り組んでいる国交省の迅速な対応と、岩手・宮城内陸地震の復旧への取り組みに感謝した。

関技術審議官は、全国の各ブロック会議での意見は、出来るものから具体化していくことと、2次補正予算は地方に目を向けてポイント化していくことを示唆した。調査基準価格の見直しと合わせ適正な利益を確保できるように設計変更への迅速な対応や、施工現場での三者協議やワンデーレスポンスによりスピード感をもって対応していくことと、発注者協議会の設置等の取り組みを紹介。地方整備局や各出先機関と県建設業協会等の情報共有の重要性を呼びかけた。

意見交換では、宮城会長が発注者協議会で課題解決への迅速な対応を要請。日本海沿岸東北自動車道や三陸縦貫自動車道の整備促進。地方分権については、県や市町村の技術者確保の難しさなど、地方への権限移譲の考えを質した。

これに対して岡田地方整備局長は、公共事業は地域のために必要な事業を行っているという原点から説明する必要性を強調するとともに、地方分権については個人的な考えと前置きし、業務と財源を一体にとの議論があるが、地方のような条件が不利な地域では財源を確保していくことに困るのではないか。まず目指すべき地域の姿をどうするかを検討し、その後に分権の形がでてくるものだと示した。

関技術審議官は、国民が不安を抱えている現状の中で、国交省は産業振興におけるビジネスモデルの形成に応援していく姿勢であり、新規プロジェクトは難しい状況から事業の優先順位を明確にしていくこと。これまでに整備を進めてきた道路や堤防等、公共施設の維持管理は、地元の状況を理解している人がしっかりやる。地方分権では、国、県、市町村が役割分担している現状について、全国の機関で仕事の中味を十分議論しているところであり、その結果を踏まえ、どのような組み合わせが地域のためになるのかを検討すると述べた。

宇部貞宏副会長は、6月に発生した岩手・宮城内陸地震の対応状況を紹介。東北地方整備局は、総合評価方式で災害復旧活動の実績を「地域貢献度」で評価し、さらに評価項目の基準見直し、運用をはじめている対応に感謝しながらも、災害復旧工事は応急復旧等で状況を把握している地元企業への優遇が必要であると感じていることや、国交省には、県、市町村の総合評価方式導入の促進や入札制度の改善を指導してもらいたいと要望した。

木下紘盛岡支部長は、国交省と総務省が9月に都道府県に緊急要請した事項のうち、入札・契約制度の改善を取り上げ、県の対応の遅さに苦言を呈し、国交省の更なる指導を要請した。

岩手県の佐藤県土整備部長は、現在、入札・契約制度の改善について総務部と調整中であること。制度適用価格・失格基準価格、低入札調査の基準などの見直しをしており、できるだけ早い時期に制度の一部改正になるだろうと示唆した。地方分権については、地域にとってどのような形がよいのか検討していること。県としては、河川整備等についても国に完備してもらいたい部分が多くある現状を述べた。

最後に、関技術審議官は、建設業に関わる人材確保への懸念と対策、総務省と国交省が地方自治体に緊急要請は異例の措置であること、多くの県は予定価格の事前公表を継続しているが、この中でも総合評価で地域要件の加算をしている県の取り組み事例などを紹介した。岩手県議会議員(自由民主クラブ会派)と意見交換

2008年11月13日 14:42岩手県建設業協会

岩手県建設業協会(宮城政章会長)は11月10日(月)、盛岡市内のホテルで岩手県議会議員(自由民主クラブ会派所属議員)と懇談会を開いた。

懇談会には、県議会議員12名と建設業協会の正副会長、各支部長等合わせて32名が出席し、建設産業振興対策や入札・契約制度の改善等の課題について意見交換を行った。

宮城会長は、入札・契約制度について、全国の地方自治体が中央公契連(中央公協工事契約制度運用連絡協議会)モデルの見直しに合わせて改革が進んでいること。入札・契約制度の改善を県議会が採択したにも関わらず、岩手県の入札・契約制度改革が遅れている現状を指摘した。ダンピングによる価格競争が続いている中で、国が今後2次補正予算を組んでも内需拡大や景気対策にならないと、課題解決に向けて県議会に協力を要請した。

自由民主クラブ会派を代表して菊池勲議員は、県議会の活動を通じて執行部(岩手県)に対して意見を述べてきたが当局からはよい答弁が返ってこない。知事に対して協会と共に働きかけていく必要があると述べて、課題について共通認識を深め合うことを呼びかけた。懇談会では、去る10月20日に岩手県建設産業団体連合会と岩手県建設業協会が合同で岩手県議会議長に対して行った「建設産業振興対策に関する要望」の概要を説明した後、入札契約制度の改善をテーマに意見交換した。

宇部貞宏副会長は、県の入札・契約制度は、経営事項審査の実績が十分に反映なされず、入札価格の優先や入札業者数確保等、数合わせの状況になっている現状と、東北地方整備局工事の総合評価方式の見直しや運用等、国の対応にはスピード感がある。県にも早急な対応が必要であるとの意見を述べた。

山元一典、橘冨雄両副会長からは、調査基準価格と失格基準価格の引き上げを要請。佐々木副会長は、低入札が続く中での下請け業者の苦悩や技能工の確保の問題が出された。

各支部長からは、価格競争の激化に伴い企業経営計画が立たない厳しい現状や、労務費への影響と建設産業の人材確保への不安。入札業務を総務部が担当していることや、農道、林道、県道等を一括して県土整備部が所掌している行政組織を指摘。遅延工事を工期延長で対応して工事成績に影響させないなど、不良不適格業者を排除する方法をとらないことで、努力した会社が報われない状況があるとの意見などがあった。

出席議員からは、予定価格の事前公表や入札・契約制度の改善等について共通認識を深めながら取り組んでいく意見が出され、今後、連携をとりながら課題解決を目指すことにした。岩手県建設業女性マネジングスタッフ協議会・宮城県建設業女性経営者の会が意見交換会開催

2008年11月13日 10:34建設産業団体連合会

11月11日(火)仙台市の宮城県建設産業会館会議室で、岩手県建設業女性マネジングスタッフ協議会(宇部スヤ子会長)は、宮城県建設業女性経営者の会(武山利子会長)と意見交換会を行いました。

意見交換会には、本県から建設業協会及び建築士事務所協会の女性マネジング支部の役員など9名が参加。両県の会長の挨拶の後、出席者から支部の状況や会社・家庭などのことを率直に説明するなどの自己紹介を行い、その後、和やかな雰囲気のもと、両県の入札状況や新分野の取組みなどに活発な意見交換を行いました。

宮城県の武山会長から、今後も交流して情報交換などを行っていきたいとの提案があり、宇部会長から、来年は宮城県の建設業女性経営者の会の皆さんに岩手県にお出でいただき意見交換を行いたいと話をして、意見交換会を終了しました。

宮城県建設業女性経営者の会

武山利子会長

岩手県建設業女性マネジングスタッフ協議会

宇部スヤ子会長

国土交通省関技術審議官らと意見交換

2008年11月12日 18:31岩手県建設業協会

国土交通省の幹部職員と岩手県建設業協会役員との懇談会が11月10日(月)、建設研修センターで開かれた。

懇談会には、国土交通省関克己技術審議官、東北地方整備局岡田光彦局長、戸谷有一企画部長、佐藤文夫岩手県県土整備部長が出席。協会からは宮城政章会長をはじめ副会長と県内13支部長等25人が参加し、業界を取り巻く諸課題について意見交換した。

宮城会長は、広大な県土と厳しい気象条件を併せ持つ岩手県の実情と国の二次補正予算措置の必要性や、災害に強い県土づくりを強調。入札・契約制度の改善に取り組んでいる国交省の迅速な対応と、岩手・宮城内陸地震の復旧への取り組みに感謝した。

関技術審議官は、全国の各ブロック会議での意見は、出来るものから具体化していくことと、二次補正予算は地方に目を向けてポイント化していくことを示唆した。調査基準価格の見直しと合わせ適正な利益を確保できるように設計変更への迅速な対応や、施工現場での三者協議やワンデーレスポンスによりスピード感をもって対応していくことと、発注者協議会の設置等の取り組みを紹介。地方整備局や各出先機関と県建設業協会等の情報共有の重要性を呼びかけた。

意見交換では、宮城会長が発注者協議会で課題解決への迅速な対応を要請。日本海沿岸東北自動車道や三陸縦貫自動車道の整備促進。地方分権については、県や市町村の技術者確保の難しさなど、地方への権限移譲の考えを質した。

これに対して岡田地方整備局長は、公共事業は地域のために必要な事業を行っているという原点から説明する必要性を強調するとともに、地方分権については個人的な考えと前置きし、業務と財源を一体にとの議論があるが、地方のような条件が不利な地域では財源を確保していくことに困るのではないか。まず目指すべき地域の姿をどうするかを検討し、その後に分権の形がでてくるものだと示した。

関技術審議官は、国民が不安を抱えている現状の中で、国交省は産業振興におけるビジネスモデルの形成に応援していく姿勢であり、新規プロジェクトは難しい状況から事業の優先順位を明確にしていくこと。これまでに整備を進めてきた道路や堤防等、公共施設の維持管理は、地元の状況を理解している人がしっかりやる。地方分権では、国、県、市町村が役割分担している現状について、全国の機関で仕事の中味を十分議論しているところであり、その結果を踏まえ、どのような組み合わせが地域のためになるのかを検討すると述べた。

宇部貞宏副会長は、6月に発生した岩手・宮城内陸地震の対応状況を紹介。東北地方整備局は、総合評価方式で災害復旧活動の実績を「地域貢献度」で評価し、さらに評価項目の基準見直し、運用をはじめている対応に感謝しながらも、災害復旧工事は応急復旧等で状況を把握している地元企業への優遇が必要であると感じていることや、国交省には、県、市町村の総合評価方式導入の促進や入札制度の改善を指導してもらいたいと要望した。

木下紘盛岡支部長は、国交省と総務省が9月に都道府県に緊急要請した事項のうち、入札・契約制度の改善を取り上げ、県の対応の遅さに苦言を呈し、国交省の更なる指導を要請した。

岩手県の佐藤県土整備部長は、現在、入札・契約制度の改善について総務部と調整中であること。制度適用価格・失格基準価格、低入札調査の基準などの見直しをしており、できるだけ早い時期に制度の一部改正になるだろうと示唆した。地方分権については、地域にとってどのような形がよいのか検討していること。県としては、河川整備等についても国に完備してもらいたい部分が多くある現状を述べた。

最後に、関技術審議官は、建設業に関わる人材確保への懸念と対策、総務省と国交省が地方自治体に緊急要請は異例の措置であること、予定価格の事前公表が多くの県で継続しているが、総合評価で地域要件の加算をしている県の取り組み事例を紹介した。農業分野販路開拓ミーティング開催

2008年11月12日 11:20岩手県建設業協会

平成20年11月6日(木)エスポワールいわてで岩手県建設技術振興課・岩手県建設業協会主催の「経営革新特別講座・農業分野販路開拓ミーティング」を開催しました。

本講座では、「何を作り、どう売るか」をテーマとして、建設業の経営革新の取組みで農業分野へ新分野進出する、またはこれから進出しようとしている企業を対象に、農業の支援・種苗供給・市場・小売り・食の新潮流の観点から実践的なセミナーと個別相談を行いました。

講師に(有)樹木 中野苑子氏、(株)農業支援 数川朗氏、(株)佐藤政行種苗 松浦健一氏、東京シティ青果(株) 朱亀寿美朗氏、(株)ジョイス 佐々木寧氏、エフティーピーエス(株) 徳江倫明氏迎えました。

受講者は生産から流通の各現場を熟知している講師の講演で、農業における販路開拓、市場単価および動向、どのような農産物を生産すべきかなど、これからの事業展開につながる講座になったと思われます。

セミナー風景

個別相談会風景

(株)佐藤政行種苗

種苗供給の観点から

東京シティ青果(株)

市場の観点から

(株)ジョイス

小売りの観点から

エフティーピーエス(株)

食の新潮流の観点から

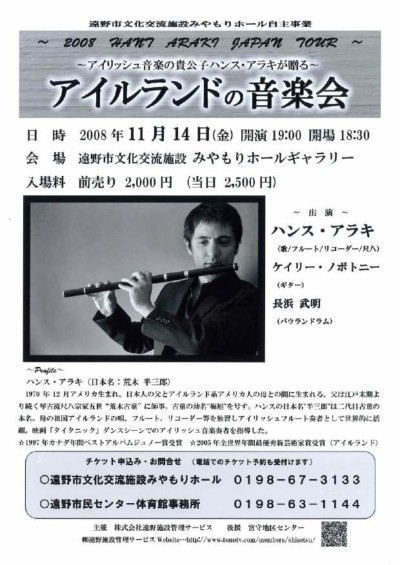

アイルランドの音楽会開催

2008年11月11日 14:51遠野支部

アイルランドの音楽会が別添のとおり11月14日に開催されます。

この企画は、㈱遠野施設管理サービスの自主事業の一環として、旧宮守村の遠野市文化交流施設にてアイルランドの音楽の夕べを開催いたします。遠野市文化交流施設は、特別な音響環境の設備を整えており、それは体験した人でなければわかりません。

会場は北上市、花巻市、紫波町、宮古市、釜石市、大船渡市の皆様はそう遠くない距離ですので是非音楽の夕べを楽しんでみては如何でしょうか。

それでは、企画いたしました㈱遠野施設管理サービスのご紹介をいたします。

この会社は、岩手県建設業協会遠野支部会員の14社が出資し、会員企業が母体となり1千万円の資本金により昨年4月に㈱遠野施設管理サービスを創立、遠野市と基本協定を締結し指定管理者として営業を開始いたしております。

主な業務内容は次の通りです。

1.教育、教養、文化、屋内、屋外の運動並びに集会等の公共施設維持、管理運営事業。

2、文化振興事業ならびにスポーツ振興事業の企画・運営及び人材派遣。

3、公共施設唐の営繕業務の受託事業

基本協定は、遠野市の指定管理者の候補者として認められ、遠野市文化交流施設をはじめ全部で10施設の管理を行っております。その他に公共施設維持管理施設修繕集合処理業の委託契約が締結され市役所本庁舎をはじめとして、地区センター等10施設、学校施設が中小併せて19校、街区公園が13施設となっており、修繕業務はほとんど会員の建設業者が行います。特に集合修繕は、水回りの漏水、ガラス修繕、雨漏れ等の軽微なものから、建物施設の付帯工事などを行っております。

また遠野市民センターなどで行われるイベントなどには、音響、照明などのスタッフが派遣され活躍しております。

なお、詳しい業務内容についてはホームベージを開設しておりますので( http://www.tonotv.com/members/shisetsu/index.html )そちらをご覧下さい。

- 1

- 2

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年

%20blog_1.jpg)

.jpg)

blog.jpg)

blog.jpg)