いわけんブログ

盛岡さんさ踊り(イベント情報)

2011年7月23日 10:43建設研修センター・建設会館

盛岡さんさ踊りは、昭和53年に第1回を開催して以来、今年で34回目。

今年の開催期間は昨年と同じく4日間となり、8月1日(月)~4日(木)、中央通を会場に太鼓・笛の音、踊りの掛け声が盛岡の夏の催しとして祭りを盛り上げます。

また、最終日(4日)は、ギネス記録を達成した『世界一の太鼓大パレード』と、『大輪踊り』を行います。

パレードのあとは、誰でも自由に参加出来る「輪踊り」が始まります。

盛岡さんさ踊りの詳細は以下のホームページをご覧ください。開催日時:8月1日(月)、2日(火)、3日(水)、4日(木) 18:00~

場所:盛岡市中央通盛岡さんさホームページ

http://www.sansaodori.jp/info/盛岡観光コンベンション協会ホームページ

http://hellomorioka.jp/ (さんさ踊り日程詳細 「観光」→「伝統行事・祭り」→「さんさ踊り」)建設業景況調査(東日本大震災 被災地版)6月調査

2011年7月21日 14:19岩手県建設業協会

(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている建設業景況調査(東日本大震災 被災地版)6月調査(平成23年度第1回)を「各種情報」内の「東日本建設業保証(株)岩手支店提供資料」に掲載しました。

↓PDFファイル↓

↓PDFファイル↓

建設業景況調査(岩手県版)6月調査

調査結果(概要) → こちら(PDF)

← クリックにご協力を

← クリックにご協力を

建設業景況調査(岩手県版)3月調査・6月調査

2011年7月21日 13:55岩手県建設業協会

(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている建設業景況調査(岩手県版)の3月調査(平成22年度第4回)・6月調査(平成23年度第1回)を「各種情報」内の「東日本建設業保証(株)岩手支店提供資料」に掲載しました。↓PDFファイル↓

↓PDFファイル↓

建設業景況調査(岩手県版)6月調査

調査結果(概要) → こちら(PDF)

データ表 → こちら(PDF)

建設業景況調査(岩手県版)3月調査

調査結果(概要) → こちら(PDF)

データ表 → こちら(PDF)

← クリックにご協力を

← クリックにご協力を

2級土木施工管理技術検定試験受験準備講習会のご案内

2011年7月21日 11:57土木施工管理技士会

(社)岩手県土木施工管理技士会の各種講習会のご案内ページを更新いたしました。なお、(社)岩手県建設業協会の会員の方には、協会イントンラネットの掲示板で7月13日に案内済みです。会員専用よりご確認下さい。

なお、2級土木の講習会はCPDS認定対象の講習会となっております。

開催日時

9月28日(水) 9:30~16:30

9月29日(木) 9:00~16:45

9時30日(金) 9:00~16:45

開催場所

建設研修センター2F 第1研修室

盛岡市松尾町17-9(℡ 019-653-6111)詳細はこちら(PDFファイル)をクリック。

1 級土木施工管理技術検定(実地)試験 受験準備講習会のお知らせ

2011年7月21日 11:54土木施工管理技士会

(社)岩手県土木施工管理技士会の各種講習会のご案内ページを更新いたしました。なお、(社)岩手県建設業協会の会員の方には、協会イントンラネットの掲示板で7月13日に案内済みです。会員専用よりご確認下さい。

なお、1級土木の講習会はCPDS認定対象の講習会となっております。

開催日時(2日間コース)

第1回目 9月21日(水)

第2回目 9月22日(木)

2日間とも9時15分~16時15分開催場所

建設研修センター2F 第1研修室

受講料

・ 実地試受験験準備講習会受講者で再受講者(22年受講者)・・・15,000円

・ 上記以外の受講者・・・・・・・・・25,000円詳細はこちら(PDFファイル)をクリック。

「総合評価方式にどう対応するか」研修会の開催について

2011年7月21日 11:37土木施工管理技士会

標記研修会を下記日程で開催いたします。申込をお待ちしております。

日 程 : 平成23年9月13日(水)、

14日(木)時 間 : 9時30分~16時30分

会 場 : 建設研修センター2階 第1研修室

テーマ及び主な項目

品質確保法、簡易型総合評価方式、施工計画の書き方ほか

① 公共工事コスト縮減取組みの経過

② 品質確保法と総合評価方式

③ 総合評価方式(加算方式)の現状ポイント

④ 簡易型総合評価方式の施工計画の評価の視点

⑤ 簡易型総合評価方式の施工計画の書き方のポイント等

受講料 : 技士会会員 5,000円

会員以外(建設業協会会員のみ)7,000円

CPDS(土木施工管理/継続学習制度)対象の研修会です。

詳 細 こちら(PDF)国道343号線『復興道路』クリーン作戦を実施。

2011年7月19日 11:36千厩支部

.jpg)

7月15日、千厩支部青年部会は今年度の地域貢献活動の一環として国道343号線『復興道路』クリーン作戦を実施しました。33名が参加し、管内の国道343号線(一関市大東町摺沢~東山町)約15kmに渡り、道路沿いのゴミ拾いを行いました。

.jpg)

国道343号線は東日本大震災で被災した陸前高田市や大船渡市などに向かう復興支援の車が多く利用している路線です。復興支援に来られる方々に気持ち良く通行して貰えるよう、炎天下の中、汗を流しながら活動を行いました。

沿道の退避所には弁当容器や空き缶が多く捨てられていました。拾ったゴミの量は約60kgになりました。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

終了後にゴミの分別を行い、2tダンプの荷台がいっぱいになりました。第3回高田市へのボランティア活動

2011年7月14日 18:31一関支部

今回第3回目(前回6月11,12日の2回活動)となる高田市へのガレキ処理ボランティア活動を当支部と一関市水道工事業協同組合の2団体で約170名が参加活動いたしました。前回含め延べ520名が活動

作業場所は、高田市米崎町国道45号線沿いのすでにガレキ処理をした平坦地の田畑で、主に草刈り作業です。

また草刈り作業周辺のガレキ収集も行ないました。

各社草刈機、燃料他持込、各班にわかれ作業。

作業区域は全体はどの位の広さでしょう? 結構な広さです。

気温 32度超? どこも暑いです。

午後には、にわか雨にしては強い雨が降りました。

背丈ほどまで草が伸びているところもありました。

川沿い周辺も作業

一輪車でのガレキ運搬作業

草刈り終了後です。

建退共岩手県支部 ☆ 事務処理のお知らせ ☆

2011年7月14日 11:48建退共岩手県支部

事務処理“なるほど”情報

☆ 共済契約者証は何枚でも発行

共済契約者証、事務受託者証は必要な枚数を

発行いたします。

建退共岩手県支部までお申し出下さい。☆ 手元の共済手帳は常に一人一冊

共済証紙を貼り終えた手帳は更新手続きにより

回収されて、次の冊目の手帳が発行されます。

前の手帳に貼った証紙は、新しい手帳の表紙に加算されて印刷

されますから、過去の実績はそこで確認できます。

☆ 雇用主が変わっても共済手帳は継続使用

事業所を移っても共済手帳の番号そのものは変わりません。

また、建退共に移動の届出をしていただくことも不要です。☆ 同一人物が2冊以上の共済手帳を所持している場合

共済手帳を2冊以上持っている場合、事業主は共済手帳重複届(兼更新

申請書)を提出してください。

早く加入した共済手帳が存続番号となりますが、その手帳が掛金助成手帳

の時には、証紙の貼付満了を待って届け出ることも可能です。

なお、退職金請求時に重複が判明した場合は、退職金請求書に重複届と

複数の手帳、住民票を添えて、同時に手続きをしてください。☆ 共済手帳の氏名・住所変更は更新手続きと同時でOK

被共済者氏名等変更届は、特別な事情がなければ更新手続きと同時で

差し支えありません。(更新申請書には変更後のお名前を記入してください)

氏名変更には戸籍抄本や住民票、運転免許証のコピー等を添付していた

だきますが、住所のみの変更の場合は必要ありません。

☆ 共済証紙の貼り遅れは更新や退職金請求時に調整可能

共済証紙の貼り遅れがある場合は、更新申請や退職金請求する共済手帳

(別紙でも可)に250日を超えて貼ることもできます。

ただし、暦日を超えることはできませんのでご相談下さい。建退共岩手県支部:電話番号 019-622-4536

建退共岩手県支部 ☆ お知らせ ☆

2011年7月14日 09:57建退共岩手県支部

お知らせーその1ー

3月11日の大震災により、共済手帳や共済証紙を失くした場合は

災害救助法特例措置により再交付申請ができます。

手帳番号などが不明でもご相談下さい。

建退共岩手県支部の電話は 019-622-4536

建退共事業本部フリーコールは 0120-221-320お知らせーその2ー

建退共本部は「節電実行計画」により、8月1日(月)と8月8日(月)

の2日間、閉庁いたします。

夏期に予想される電力不足に対応するため、

ピーク期間(7月~9月の平日)・ピーク時間帯(9時~20時)の使用電力の抑制に取り組んで

おりますが、その一環として閉庁といたします。

ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

東日本大震災から4カ月、陸前高田市のガレキ撤去状況。

2011年7月13日 14:39千厩支部

千厩支部では陸前高田市のガレキ撤去作業の応援要請を受け、4月25日より陸前高田市内のガレキ撤去作業を行っております。東日本大震災から4カ月が経過した陸前高田市内のガレキ撤去状況を確認してきました。

市内中心部はかなり片付いる印象を受けました。反比例してガレキの仮集積場はかなり積み上がっています。

市内中心部では建設機械の数も減り、本当に何も無くなってしまったことを実感しました。

千厩支部会員の多くは、市内中心部から移動して小友地区で作業を行っているとのことでした。広田地区に入っている会員も少数ですがいるようです。

.jpg)

ガレキの撤去が進み、土砂撤去のためにフォーク(ハサミ)から通常のバケットに付け替えたバックホウが増えています。堆積している土砂はかなりの量です。

.jpg)

奥に残る鉄筋コンクリートの建物も全て破壊されています。解体撤去になるものと思われます。

.jpg)

殺風景になった風景を見ていると、何もかも流されてしまったことを痛感します。

.jpg)

.jpg)

作業しているバックホウの横に長い棒などを持った警察の方々がいました。未だに遺体捜索が続いています。

.jpg)

ショッピングセンター「リプル」があった場所がガレキ仮集積場の一つになっています。中では人手による分別作業が始まっていました。重機やダンプなどとの接触事故が危惧されます。

.jpg)

小友地区での作業です。未だに多くのガレキが残っています。"ぬかるみ"での作業のため、クローラダンプで運搬作業を行っています。

.jpg)

.jpg)

予定より2ヵ月早く、7月10日に開通した気仙大橋の仮橋です。この開通により国道45号線は全線が通れるようになりました。気仙沼市と陸前高田市を結ぶ大動脈であり、流通の迅速化が期待されます。

迂回路となっていた国道343号線の渋滞が緩和したそうです。また、国道45号線では信号機が動いていました。気仙大橋の仮橋開通により、交通量が増えた為だと思われます。

左に見えるのが3月11日の津波により落橋した気仙大橋の橋脚です。

.jpg)

橋の歩道から反対側の海を眺めると一本松が見えました。高田松原に7万本あった松林のうち、奇跡的に1本だけ残った松です。この穏やかな海が、丈夫な橋をも飲み込む程に荒れたことが今でも信じられません。

奥に見えるのが高田松原野外活動センターと道の駅付近のガレキ仮集積場です。膨大な量のガレキが積まれています。以前は多くのダンプがガレキを運び込んでいましたが、飽和状態なのかガレキの搬入は行われていませんでした。

.jpg)

国道45号線を南下して、途中一部供用している三陸自動車道を通り、気仙沼市内に向かいました。気仙沼市内に入ると、交通量がかなり増えます。気仙沼市は海岸沿いを除いては被害を免れた地区も多いため、多くのお店が早くから再開していました。日常が戻りつつあるようです。

陸前高田市と気仙沼市は地図上は隣接していますが被災状況にはそれぞれ特徴があり、一律の復興策が通用しないことが分かります。現場を見ることの大切さを改めて実感しました。

建設業労働災害防止安全衛生千厩大会を開催。

2011年7月12日 09:31千厩支部

7月11日、建設業労働災害防止安全衛生千厩大会を一関市千厩町の両磐地域職業訓練センターにおいて開催しました。当支部の安全大会では、現場代理人や現場技術者の方を中心に参加頂き、内容重視で実践的な講習会を開催しております。

.jpg)

開催日時 平成23年7月11日13時30分

開催場所 両磐地域職業訓練センター(内容)

「現場代理人の法的責任」

労働安全コンサルタント

山本 忠 氏

「最近の労働災害発生状況、災害復旧現場での労働災害防止」

一関労働基準監督署

産業安全専門官 大川友和 氏

第1部は、「現場代理人の法的責任」と題して現場代理人や事業者責任などについて事例を交えて法的面から講演を頂きました。

第2部は、「最近の労働災害発生状況、災害復旧現場での労働災害防止」と題して、災害復旧現場での労災防止について発生状況を含めて講演頂きました。

.jpg)

支部長あいさつ

.jpg)

労働安全コンサルタント

山本 忠 氏.jpg)

一関労働基準監督署

産業安全専門官

大川友和 氏

宮古よりガレキ搬入

2011年7月11日 16:16岩泉支部

震災から4カ月!

2011年7月11日 14:03宮古支部

平成23年度経営革新講座《第3回開催します》

2011年7月 7日 17:20岩手県建設業協会

岩手県建設業協会では岩手県と共催で第3回目となる経営革新講座を開催いたします。

今回は株式会社建設経営サービスから講師をお迎えし、経営管理・利益創出をテーマに『中小建設企業における自社分析のポイントと経営再構築への考察~建設業経営の将来方向の早期決断~』を講義いたします。

また、併せて雇用・能力開発機構から助成金の制度説明をいたします。

詳細につきましては案内・申込書「こちら」をご覧ください。

ぜひこの機会にご参加くださいますようご案内いたします。

1 日 時 平成23年7月29日(金)13:30~15:30

2 場 所 建設研修センター2階 第1研修室

3 案内・申込書 ⇒ こ ち ら風景と樹木 第13話「シロヤナギ」

2011年7月 6日 11:20花林舎

風景と樹木

平成20年6月から「花林舎動物記」という楽しい動物のお話を読み切りで掲載しています。「花林舎動物記」とは、滝沢村にある(株)野田坂緑研究所発行(所長 野田坂伸也氏)の会員限定情報誌「花林舎ガーデニング便り」の中で最も人気がある連載記事です。

「花林舎動物記」等の外部投稿はお休みしておりましたが、連載を再開いたします。今回は『すこやかな暮らし発見、岩手から。「家と人。」』という雑誌から野田坂伸也氏の記事「風景と樹木」を転載させていただいきます。シロヤナギ

花は紅、柳は緑

ヤナギといえば、決まって思い出す言葉が二つある。

一つは「花は紅、柳は緑」で、もう一つは岩手県人なら誰でも知っている石川啄木の有名な短歌「やはらかに柳あをめる北上の岸辺目に見ゆ泣けとごとくに」である。

「花は紅、柳は緑」は元々中国の言葉であることは想像できたが、どんな意味なのかは分からなかった。わからないのに良い言葉だと思っていたが、先日辞書を引いて調べてみた。すると、「当たり前のことを指す表現」とある。なるほど、そのとおりである。

ヤナギの仲間は世界中に広く分布しているが、どちらかというと寒い地方に多い。私の住んでいる岩手県中部の河川敷にもヤナギは多い。雪が消え、寒風が吹く日が少なくなり、暖かい陽射しが漏れる日が増えてくると、川原の木々がボーッと緑色に煙ってくる。ヤナギの芽吹きである。これを見ると、なるほど〝柳は緑〟、だと思う。真に単純明快、素直な表現で春の到来を喜んでいる。この言葉は中国でも北の地方で生まれたのではないかと私は想像している。

余談ではあるが、「花は紅」の花は何だろう。春早く咲く赤い花、寒い地方ならアンズ、少し暖かい地方であればモモかな、と推測したが、中国に住んだことが無いので、分からない。川原のヤナギ

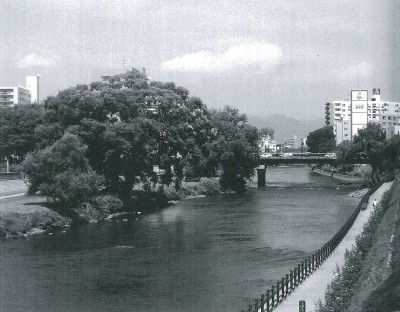

盛岡には北上川、雫石川、中津川、簗川などが集まっているが、雫石川の川原がもっとも広い。今は上流にダムができたために大洪水が起こることはきわめて稀になったが、本来川原というものは何十年かに1回の大きな洪水のときには破壊され形を変え、その時には生育していた植物は押し流されて消失し、新たにできた裸地の上にヤナギを優占種とする植生が浸入してくるのだそうである。川原が時々破壊されることによって成り立つ特有の生態系が存在するのだそうだ。地盤が安定している方が植物にとって有利だろうと思っていたが、時々破壊される状態を利用している生物が居るというのだからおもしろい。

ヤナギは種類が多い上、雑種ができやすく、どれもよく似た葉形をしているし、また花が咲いているときには葉が無く、葉が出てくる頃には花が無いため種の判定が難しい。しかし、幸いシロヤナギは見分けやすい。というのは、大抵のヤナギは大木にはなれないのにシロヤナギは堂々たる大木になるからである(逆にいえば、まだ小さいシロヤナギは判別しにくいが、植物の専門家以外にはそれは問題にならない)。

啄木が歌った風景

盛岡でもっとも知られたシロヤナギは、北上川にかかる開運橋から上流側100メートルほどのところの河川敷の中央に立っている数本の大きいヤナギであろう。岩手山を背景にして4月中旬から5月初めの新緑の頃が最も美しい。

このヤナギは河川改修の際に切り倒されることになったが、当時の盛岡市長・工藤巌氏の要請によって伐採を免れたと聞いている。工藤氏は文化や自然を守ることに力を注いだ市長であったが、逆にいえば氏の心をゆさぶるほどの魅力をこのヤナギの風景が持っていたということになる。

シロヤナギは岩手県では各河川や湿地に数多く存在していて、その姿の美しさは特に話題に上ることは無いが、無言の内に大勢の人々に感銘を与えているのである。

啄木が「やはらかに柳あをめる北上の岸辺目に見ゆ泣けとごとくに」と歌ったヤナギは、多くの種類が交じり合って生育していて、春になると緑の霞のように芽吹いている様を表現したものと推測されるが、川原の風景をしっかりと観察していたら、それらのヤナギの中にぬきんでて丈の高いシロヤナギが強く印象に残ったに違いない。柔らかく優雅な樹姿

シロヤナギは幹が途中から数本の太枝に分かれて四方に広がり、ほぼ球形の樹形になる。葉は細く小さく葉裏は白い。大木になると太い幹がどっしりとした風格を示すが、明るい葉色と小さい葉、多数の細い枝が構成する樹姿は柔らかく優雅で穏やかである。

早春、葉に先立って薄黄色の花が樹冠を覆い遠望すると微かに黄色の光を放っているように見える。もっとも、これは雄木だけに見られる現象らしい。ヤナギは雌雄異株である。

美しい樹姿にもかかわらずシロヤナギが造園樹木として植栽されることは無い。あるいはきわめて稀である。イギリスやアメリカの造園植物の本を見るとかなりの数のヤナギ類が掲載されている。わが国の造園書には中国から渡来したシダレヤナギが載っているだけである。私はここにも日本文化が暖地中心であることの影響を感ずるのである。

川辺のヤナギというとネコヤナギだけが取り上げられるが、風景を造るヤナギとしてはシロヤナギの方がはるかに重要である。皆さん、シロヤナギに注目!

「風景と樹木」バックナンバー

第12話「オニグルミ」

第11話「ヤマナシ」

第10話「カツラ」

第9話「ダケカンバ」

第8話「ベニヤマザクラ」

第7話「シンジュ」

第6話「コナラ」

第5話「ハリギリ」

第3話「シナノキ」・第4話「カエデ類三種。」

第1話「ケヤキとサツキの大罪 -その1-」・第2話「ケヤキとサツキの大罪 -その2-」公共工事動向6月を更新しました

2011年7月 6日 08:51岩手県建設業協会

(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内6月版)を掲載しました。

↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)6月版→ こちら(PDF)

← クリックにご協力を

← クリックにご協力を

「花の駅せんまや」の一部施設が利用開始されました。

2011年7月 1日 14:50千厩支部

国道284号線の大規模改良工事に合わせて整備が進められてきた「花の駅せんまや」のトイレと駐車場の利用が本日より開始されました。

.jpg)

(国道284号線と「花の駅せんまや」の出入り口)

.jpg)

(「花の駅せんまや」トイレ)花壇や四季の花情報等を伝える掲示板が整備されています。今後、花壇スペースの充実化を図り、産直施設なども整備される予定です。

気仙沼市に繋がる国道284号線は、連日、復旧・復興のための援助車両が多く行き来しており、被災地で作業された方々の癒しの空間として期待されます。

「花の駅せんまや」に隣接して、千厩町清田の第13自治会が整備する「ふれあい花壇」があります。これまで多くの賞を受賞した花壇で、2003年には全国花いっぱいコンクール内閣総理大臣賞、2007年には地域づくり総務大臣賞を受賞しています。現在は花が咲いていない様でしたが、秋には花の駅と合わせて、利用する人の目を楽しませることになると思います。破傷風の予防接種

2011年6月27日 10:30釜石支部

釜石支部 23年度総会

2011年6月27日 10:25釜石支部

月別アーカイブ

- 2026年

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年

.jpg)