いわけんブログ

東日本大震災をふりかえって

2011年6月25日 18:10釜石支部

平成23年3月11日の東日本大震災により、当然のごとく釜石もライフラインがストップした。

後の調査で会員企業の事務所は19社被災され、流失した重機はリースも含め139台にもなっていた。

翌日、携帯電話も通じないこの様な状態の中、翌日には会員数社が土木部に 集合し、まずは、生き残った重機を一か所に集め、復旧の段取りをした。

鵜住居地区の会員数社は、連絡し合い翌日には、地域道路の復旧を開始してくれていた。

沿岸広域振興局の要請で、近隣の遠野支部復旧支援チームも駆け付けてくれた。

釜石のスタンド半数以上が流失し、重機の燃料が手に入らず、遠野チーム用の給油ローリーより分けて頂く事が出来て助かった。 数日後には、釜石支部優先のガソリンスタンドを確保し、一か所にダンプを並べ、ローリーで給油した。その後、現場を回って重機にも給油するようにしたが、それでもまだ遠野チーム の燃料を必要とした。3月21日からは、オイルターミナルより2台のローリーで給油出来る事となり、現場の案内役として2名を貼り付け、5月14日まで給油して回り、それ以降は各社での給油をお願いした。

釜石港の津波の様子

津波が去った後の釜石

翌日から沿岸広域振興局での復旧対策会議

6月15日より 土木部の縦覧室を借りて釜石支部の災害対策本部を置いた。 (釜石支部事務所はライフラインがストップしていたが、振興局には発電装置が有り、衛星電話当の連絡手段も有った。)

3月29日 釜石支部事務所に災害対策本部を移動し、支部独自に又土木部及び釜石市との対策会議等行っている。

朝礼並びにラジオ体操

河川のガレキ撤去作業

道路等のガレキ撤去作業

ガレキ置き場の様子

釜石のメイン通りは、ガレキ撤去修了済。 (港から駅方面)

市役所通り ・ 大型船

東日本大震災100日目の山田町

2011年6月20日 09:08宮古支部

震災から3ヵ月が過ぎた陸前高田市のガレキ撤去状況。

2011年6月17日 12:00千厩支部

千厩支部では陸前高田市のガレキ撤去作業の応援要請を受け、4月25日より陸前高田市内のガレキ撤去作業にあたっています。

東日本大震災から3ヵ月が経過した陸前高田市のガレキ撤去状況を確認してきました。市中心部のガレキ撤去はかなり進んでおり、仮置き場が飽和状態にある印象を受けました。

全く同じ場所からの写真ではありませんが、以前の写真と比べてみました。

_1.jpg)

5月11日

.jpg)

6月15日

.jpg)

5月11日

.jpg)

6月15日

こちらは陸前高田市役所です。3月25日の市役所付近です。

.jpg)

3月25日

.jpg)

6月15日

市役所の裏手です。津波が突き抜けた様子が分かります。

.jpg)

撤去作業の様子です。クローラダンプが入っていました。他にも重ダンプなども見受けられました。通常のバケットを付けたバックホウも見られるようになって来ました。基礎の解体も始まっており、ブレーカーも動いているようでした。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

仮設ガレキ置き場の様子です。3階建の建物と比べるとかなりの高さになっている印象を受けます。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

解体される予定のスーパー。

.jpg)

.jpg)

殺伐とした風景に鯉のぼりが

.jpg)

復旧の目途が立たないJR大船渡線

.jpg)

震災の影響で海に迫った国道45号線

応急護岸工事が行われていました。

仮設のガレキ置き場での分別作業には更に時間が掛かるものと思われます。処理方法について早期の解決が望まれます。建退共岩手県支部 ☆ 建退共からのお知らせです ☆

2011年6月15日 16:19建退共岩手県支部

《フリーコール》を設置しました

建退共事業本部では、東北地方太平洋沖地震の被災地域の皆様からの

ご相談のためにフリーコールを設置しました。

フリーコール 0120-221-320

受付 時間 月~金曜日の9:00~17:15

FAX 番号 03-5400-4166

岩手県では全域で、固定電話、携帯電話、PHS、公衆電話からフリーコール

のご利用ができます。

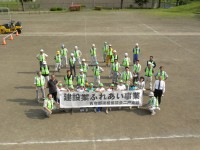

建設業ふれあい事業

2011年6月15日 10:55二戸支部

二戸支部青年部会では、6月7日(火)二戸市立御返地小学校において、6年生を対象に「建設業ふれあい事業」を開催しました。

好天の中、開会式・体験学習・体験乗車が行われました。

体験学習では、二戸支部青年部会長内沢部会長から6年生に工事現場の説明や建設業が地域で担っている役割などを手作りパンフレットを使って説明しました。

体験乗車では、バックホウ・コンバインドローラー・高所作業車を体験しました。

今回6年生が対象でしたので、体験乗車の様子を校舎の窓から手を振ったり、羨ましそうに在校生が見ている場面もありました。

体験乗車等終了後には、青年部全員で校舎周辺の草刈り、校庭整備等の奉仕活動を行ないました。

第1回経営革新講座「その時建設企業は何をなすべきか~阪神・淡路大震災に学ぶ~」を開催しました

2011年6月14日 11:16岩手県建設業協会

(社)岩手県建設業協会では、岩手県との共催、(社)岩手県建設産業団体連合会、(財)いわて産業振興センター後援のもと、第1回経営革新講座「その時建設企業は何をなすべきか~阪神・淡路大震災に学ぶ~」を6月9日(木)あえりあ遠野・10日(金)宮古市総合体育館にて開催しました。

講師は兵庫県より兵庫県職員1名・建設企業5名を迎え、阪神・大震災時において兵庫県の建設企業がどう対応し復旧に向き合ったかを説明しました。

兵庫県は阪神・淡路大震災でのインフラの復旧・復興について、当時の被害状況を解説したうえで、災害復旧工事、復興に係るまちづくりなどを説明し、建設企業は阪神・淡路大震災当時の復旧・復興活動の各社記録していた実際に経験したことを説明しました。

各建設企業は、当時はまず復旧ということが大事ではあったが、10年以上かかる建設工事を2、3年で実施した結果、地元の建設工事が急激に減少している現状になっている。

このことから、岩手県においても同様のことが想定されるため、要員確保の必要性と数年後に現在の体制を継続できないことを想定しての事業計画を立てることが必要ではないかと述べました。

また、ある建設企業は復旧・復興の面からいずれは大量に住宅を建てる必要性が出てくるため、住宅部門に進出し、充分な実績を得られたことを話しました。

今回の講座において参加された建設企業は参考になる情報を得られたかと思われます。

東日本大震災後方支援(ボランティア)

2011年6月13日 17:38一関支部

一関支部において6月11日、12日の2日間、県災害ボランティアセンターを通し陸前高田市米崎町地内のがれき処理のボランティア活動を実施いたしました。

当支部と各団体一致協力して、高田方面を中心に沿岸地区に後方支援をしていきたい、一助になればという思いで、当支部青年部(宇部和彦会長)が中心になり、一関市水道工事業協同組合、岩手県電業協会一関支部合同にて、2日間で述べ350人が参加協力して頂きました。

開会式にて佐々木一嘉支部長挨拶

建設業の方々にしていただけるのであれば、一般の方に出来ない、チエンソー

を使って木材、倒木等の処理をしてほしいとボランティアセンターの意向により実施

大型土のうを提供し、可燃物、鉄くず、廃プラ等に分別

大船渡線

広げよう支援の輪 チャグチャグ馬コ開催

2011年6月13日 16:42建設研修センター・建設会館

毎年6月第2土曜日に開催されるチャグチャグ馬コは今年6月11日土曜日に行われました。

当日は曇り模様でしたが、八幡町と八幡宮付近に馬の行列が通る時間に合わせ日が差し始めみるみるうちに晴れて暑くなりました。馬が晴れ間を一緒に連れてきたように感じます。

チャグチャグ馬コでは、木炭自動車が先に到着し、沿道の観光客にあいさつとそろそろ到着というお知らせをしながら通り過ぎていき、それから間もなく鈴の音を鳴らし、蹄の音を立てながら馬がやってきます。華やかな衣装を着飾った馬、同じく着飾り沿道の観光客に向かって笑顔で手を振る子供達、チャグチャグ馬コは初夏を彩る行事になりました。今年参加した馬は約90頭です。

今回は東日本大震災から3カ月ということもあり復興支援の呼びかけや元気な岩手県を全国に向けて情報発信することを目的のひとつとしています。チャグチャグ馬コ

≪記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財≫

≪環境省「残したい日本の音風景100選」≫

震災から3カ月!

2011年6月13日 08:28宮古支部

公共工事動向5月を更新しました

2011年6月 9日 10:53岩手県建設業協会

(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内5月版)を掲載しました。

↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)5月版→ こちら(PDF)

← クリックにご協力を

← クリックにご協力を

平成23年度電子納品研修会開催について

2011年6月 7日 13:12岩手県建設業協会

岩手県建設業協会では円滑に電子納品への移行ができるよう、下記により研修会を開催することといたしました。

詳細につきましては開催案内・申込書をご覧ください。

ぜひこの機会にご参加くださいますようご案内いたします。

開 催 日 7月 5日(火)~7月22日(金)

時 間 10:00~16:00

場 所 (財)岩手県土木技術振興協会内 CALS/ECセンター

内 容 電子納品総合講習、CAD講習(ソフト名:デキスパート、上出来、武蔵)

受 講 料 1人 2,000円(税込)

対 象 (社)岩手県建設業協会会員、(社)岩手県建設産業団体連合会会員団体の会員企業

申込方法 申込書に必要事項をご記入の上、平成23年6月17日(金)までに社団法人岩手県建設業協会へFAXにてお申込みお願いいたします。

開催案内・申込書 → こちら気仙沼市の避難所に仮設風呂を設置。

2011年6月 6日 15:31千厩支部

宮城県気仙沼市の避難所となっている鹿折中学校敷地内に仮設風呂「湯ったり湯(命名:一関市長)」を設置しました。一関市や賛同した事業所、団体等が共同で整備しました。

気仙沼市は一関市と隣接しており、県は違いますが古くから交流があります。特に旧東磐井地域は仕事や買い物、通院などの身近な生活圏となっています。3月には同市内で給水活動を実施しております。

当支部では基礎工事、全体の舗装工事、大型テントの設置工事(撤去工事含む)、浴槽運搬・設置等を行いました。

.jpg)

6月5日には贈与式が行われました。勝部修一関市長から菅原茂気仙沼市長に菖蒲を渡しました。

.jpg)

浴槽は大東大原水かけ祭り保存会で祭りの際に使用している大型の簡易プールを活用しており、男女それぞれ一度に10人以上は利用できます。ボイラーは循環ろ過方式で常時きれいなお湯を供給できるものです。

男女別の浴槽。

.jpg)

シャワーです。

_1.jpg)

24時間循環ろ過方式のボイラー。

.jpg)

気仙沼市の皆様の一日も早い復興を願っております。東日本大震災支援

2011年5月31日 11:35盛岡支部

請負資格者名簿を発刊いたします

2011年5月30日 14:37岩手県建設業協会

平成23・24年度県営建設工事請負資格者名簿につきまして、本年度定期発刊として岩手県土整備部長の監修のもと、当協会で一般頒布することとなりました。

つきましては下記により取りまとめいたしますので、ご希望の方は直接必要事項等ご記入のうえお申し込み下さい。

図書名:平成23・24年度県営建設工事請負資格者名簿

価 格:未定(参考平成21・22年度名簿 印刷部数550冊 @2,500円)

申 込:会社名・住所・電話番号・希望冊数・担当者名等を任意の書式でFAXにて申込

申込照会先:社団法人岩手県建設業協会 TEL019-653-6111

FAX019-625-1792

発 刊:6月中旬から下旬を予定平成23年度社団法人岩手県建設業協会定時総会開催

2011年5月26日 10:18岩手県建設業協会

平成23年5月24日(火)に平成23年度社団法人岩手県建設業協会定時総会を建設研修センターで開催しました。

総会では平成23年度の事業計画として、震災対応およびコンプライアンスに関する活動および防災体制の強化に重点をおくとともに、一般社団法人認可を目指し、公益事業に取り組むことを決定しました。

そのほか、議案審議に先立って行われた建設業協会会長表彰等の表彰式において、協会員など83名の方々が岩手県建設業協会表彰など栄誉ある表彰を受賞されました。平成23年度事業計画(抜粋) → こちら

平成23年度定時総会

会長あいさつ

受賞者一同

建設業協会表彰 51名(社)

全建表彰 20名(社)

全国技士会表彰 6名

福祉共済団表彰 6名

熱中症予防のための指導員研修について

2011年5月23日 17:18建設業労働災害防止協会

建設業労働災害防止協会岩手県支部では今年度新たに熱中症予防のための指導員研修を行います。多数受講していただきますようお願い申し上げます。

記

建設業における熱中症予防のための指導員研修

1.開催日時

平成23年6月20日(月)13時から17時まで2.開催場所

建設研修センター2階第1研修室(盛岡市松尾町17-9)3.受講料

会員 5,000円

非会員 6,000円「東日本大震災への取組」を掲載しました。

2011年5月23日 11:42岩手県建設業協会

平成23年度第1回経営革新講座開催のお知らせ

2011年5月18日 15:59岩手県建設業協会

今回の東日本大震災の被災を踏まえ、建設企業が地域の基盤づくりに貢献する企業として、「ヒト・モノ・カネ・ジョウホウ」に代表される経営資源・資機材の調達・確保を進め、さらに、行政機関との連携のもと、どのように復旧・復興に携わるべきかについて、短期・中長期の経営計画の立て方を中心とした講座「その時建設企業は何をなすべきか~阪神・淡路大震災に学ぶ~」を次のとおり開催いたします。

本講座では、平成7年の阪神・淡路大震災時における兵庫県職員、兵庫県神戸市の建設企業の実際の経験に基づいた震災時の対応を解説いただきます。

つきましては、ぜひ御参加くださいますよう御案内申し上げます。日時・場所・講師

6月 9日(木) 13:00~15:30 あえりあ遠野

「震災時の建設企業の役割~その時建設企業は何をなすべきか~(仮題)」

講師 山田 俊治氏 (株)山田工務店 取締役社長(神戸市中央区)

講師 中島 俊一氏 (株)明和工務店 代表取締役(神戸市中央区)

「阪神・淡路大震災における土木インフラの復興について」

講師 宮本 眞介氏 兵庫県県土整備部県土企画局技術企画課長

6月10日(金) 13:00~15:30 宮古市民総合体育館 シーアリーナ

「震災時の建設企業の役割~その時建設企業は何をなすべきか~(仮題)」

講師 平岡 勝功氏 関西建設工業(株) 代表取締役(神戸市西区)

講師 今津 由雄氏 今津建設(株) 取締役社長(神戸市兵庫区)

講師 北浦 督通氏 北浦建設(株) 代表取締役社長(神戸市兵庫区)

「阪神・淡路大震災における土木インフラの復興について」

講師 宮本 眞介氏 兵庫県県土整備部県土企画局技術企画課長対 象 岩手県内に事業所を持つ建設業許可業者・行政職員

主 催 岩手県・(社)岩手県建設業協会経営支援センター

後 援 (財)いわて産業振興センター・(社)岩手県建設産業団体連合会

申 込 先 添付申込書に必要事項を御記入の上、岩手県建設業協会あてにお申込みください。

案内申込書 → こちら

岩手県建設業協会ホームページでは東日本大震災に関する取り組み等の記事をいわけんブログにて掲載しておりますので、どうぞご覧ください。23年度通常総会・復興に向けての情報交換会

2011年5月18日 10:31宮古支部

復興祈念鯉のぼり掲揚事業

2011年5月12日 08:41宮古支部

月別アーカイブ

- 2026年

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年