いわけんブログ

公共工事動向10月を更新しました

2009年11月 5日 15:00岩手県建設業協会

(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内10月版)を掲載しました。

↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)10月版→ こちら(PDF)

← クリックにご協力を

← クリックにご協力を

平成21年度建設業年末年始労働災害防止強調期間について

2009年11月 4日 18:10建設業労働災害防止協会

平成21年度の実施要領が示されました。

スローガンは

「無事故の歳末 明るい正月」

です。年末年始を無災害で迎えられますよう、実効ある安全衛生管理活動を展開されますようお願いします。

建設業ふれあい事業実施について

2009年11月 2日 15:44釜石支部

釜石支部青年部は、平成21年10月27日、釜石市立鵜住居小学校の1・2年生を対象に建設機械の試乗体験等「ふれあい事業」を実施いたしました。

ふれあい事業終了後、校舎にある植木の高枝を剪定しました。

そのときの新聞記事です。⇒ふれあい事業記事 2枚.pdf

子どもたちを実際に建設機械

の試乗体験をさせている様子

です。

ふれあい事業終了後、高所作

業車で植木の剪定をしている

様子です。

今回、協力してくれたメンバー

です。

名勝「げいび渓」の舟下り

2009年10月31日 18:09千厩支部

.jpg)

一関市東山町の砂鉄川にある名勝『げいび渓』では、見頃は過ぎましたがまだまだ紅葉を楽しむことが出来ました。船頭さんによると10月20日頃が一番良かったということでした。げいび渓は、日本百景と日本三渓(日本三景ではないですよ)に数えられる名勝です。

舟下りは、船頭さんが竿一本で船を漕いで片道2kmを往復します。猊鼻渓は、高さ50m~90mを超える石灰岩の岸壁が連続する渓谷で、まさに名勝という景色を楽しむことが出来ます。帰りは船頭さんが謡う"げいび追分"を風情を味わいながら堪能出来ます。

あまり良い動画ではないですが・・・。船頭さんのげいび追分の雰囲気だけでも伝わればと思います。_1.jpg)

.jpg)

.jpg)

猊鼻渓の景色.jpg)

90mを超える石灰岩.jpg)

獅子の鼻に似ている岩

その名も「獅子ヶ鼻」

猊鼻の名称の由来.jpg)

舟下りの舟は、

船頭さん達の手作り

だそうです。

杉を材料に10年もつとか.jpg)

船頭さんの

舟のヘリ渡り

この竿一本で

舟を漕ぎます。

災害現場視察 (社)徳島県建設業協会青年部

2009年10月31日 11:57一関支部

昨年の「岩手・宮城内陸地震」発生後、徳島大学 中野教授が被災地調査に数回訪れ、宇部支部長と交流を深めその経緯で、今年8月には徳島県建設業協会から災害対応の講演依頼があり、一関青年部宇部会長が代表で徳島県へ行かれ講演をされました。

講演されたことから、10月30日に(社)徳島県建設業協会青年部14名と徳島大学院生1名、(財)建設業振興基金 1名の計16名が災害現場視察に訪問されました。

工事現場3箇所視察 一関支部宇部会長他役員が災害現場をご案内

市野々原地区河道付替え工事

国道342号(厳美町)沿いに被災地を視察、観光で来られる一般の方々

にマナーを守っていただきたいことから、一関支部会員名を入れ「道路使

用と通行に関してのお願い」として9月ごろ、看板を作成設置いたしました。

徳島県建設業協会青年部と支部役員の集合写真です。

視察から支部に戻り、県入札関係等の意見交換をされました。

内容としては

・日刊岩手建設工業新聞社取締役宮野氏を迎え、岩手県の現状等を講演

・互いの県入札・総合評価方式等の説明

・BCP に関する事 etc

(社)徳島県建設業協会では、産官学が一体となって取組んでいるそうです。

(財)建設業振興基金の今泉氏は経営に関することを支援していきたい

徳島大学院生の八田氏は建設マネジメントに関するデータ等を研究している

等々をご紹介

本日来られた北川産業㈲様

では、元気・回復助成事業にお

いて「ゆず味噌」を製造、販売

こちらは、㈱八千代様では

新分野にて「半田手延麺」を

製造、販売しているそうです。

意見交換では、皆さん和やかに約2時間でありましたが、まだまだお話足りない

雰囲気でした。

半日間のお付き合いでしたが、皆さん楽しまれたようです。

*(社)徳島県建設業協会青年部の皆様ありがとうございました。

北山トンネル開通

2009年10月30日 09:42盛岡支部

「車両系建設機械運転従事者安全衛生教育(宮古)」開催のお知らせ

2009年10月29日 16:13建設業労働災害防止協会

建災防岩手県支部では建設業協会宮古支部(建災防宮古分会)の協力のもと標記講習会を開催します。たくさんの受講をお待ちしております。

記

車両系建設機械(整地・運搬・積込みおよび掘削用)運転従事者安全衛生教育

1.開催日時

平成21年11月27日(金)9:30~17:00まで

2.開催場所

宮古市民体育館(シーアリーナフォーラム棟3階大会議室)

3.詳しい開催案内申込書 こちら まで。釜石・大槌地域産業フェアの参加

2009年10月29日 15:32釜石支部

平成21年10月24日~25日の2日間 釜石市鈴子公園で「釜石まるごと味覚フィスティバル」に併せて、「釜石・大槌地域産業フェア」が開催され、釜石支部青年部と、女性マネジングスタッフ協議会釜石支部が今年も参加いたしました。

青年部は、ふれあい事業の一環といて、子どもたちを対象に建設機械の運転操作の体験及び建設機械とのサッカーゲーム等をさせ、子どもたちは大喜びでした。

←協力してくれたメンバーです

ご苦労様でした。

女性マネジングスタッフは、自然災害及び建設機械等のパネル展示やチャリティーバザーを実施。

バザーの方は財布を預かる主婦に喜ばれた様です。このバザーの収益金は地域貢献活動に利用しております。

総合防災訓練へ参加

2009年10月27日 15:29二戸支部

10月25日(日)平成21年度総合防災訓練が二戸市を訓練会場に開催されました。

訓練は、午前7時30分頃、岩手県内陸北部を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生。二戸市の震度は震度6弱。市街地において多数の建物が倒壊、ライフライン及び道路、橋梁等の一部が損壊、建物火災の発生等が想定されて行われました。

建設業協会二戸支部の訓練内容は、訓練地震前日からの大雨により急傾斜地で土砂災害が発生、緊急交通路が通行不能のため重機による土砂撤去の要請を受け、タイヤショベルによる緊急交通路の確保訓練を行いました。

土砂撤去作業

緊急交通路を確保

土砂撤去後、救助隊、自衛隊が

土砂に埋もれた乗用車の救助

に向かう。

車内に取り残されていた1名を

救助。

二戸地方振興局との合同パトロールを行いました。

2009年10月27日 14:18二戸支部

10月21日(水)工事安全パトロールを二戸地方振興局と合同で二戸労働基準監督署小田署長・菊池産業安全専門官に参加いただき総勢47名、6箇所の現場を2班に分かれて行いました。

パトロール終了後には、各パトロール現場について良かった点・改善できる点をワークショップ形式で意見交換会を行ないました。

意見交換会では、当日の作業等について説明 パトロール中

グループごとの意見交換会

グループごとに発表

最後に、

小田二戸労働基準監督署長に

講話をいただきました。

≪良かった点≫

・徐行を促す看板が、わかりやすく目を引くように工夫

されていた。・トイレの貸し出し表示がされていた。

・架設道路の案内がきめ細かくされていた。

・インフルエンザ対策の消毒液等が設置されている現場

が多かった。・ゴミの分別が徹底されていた。

≪改善できる点≫

・作業通路等の手すり・防護柵等の高さについて転落・

墜落しないよう十分な配慮が必要である。

・長期の現場では、連絡網等の掲示物が薄く見えにくく

なるので点検が必要である。などの意見がだされました。

秋の一本桜

2009年10月27日 10:48岩手県建設業協会

以前当協会ホームページのトップ画面で使用していた一本桜の秋の風景を写真に収めました。

写真ではまだそれほど紅葉が進んでないように見えますが、小岩井付近は見頃です。

この一本桜は、2007年4月2日から2007年9月29日まで放送されたNHK朝の連続テレビ小説「どんど晴れ」にも登場し、知名度上がりました。放送が終わり、数年経ちますが、写真撮影に訪れる方が多く見られます。

この一本桜と岩手山の風景は四季折々の移り変わりを見ることができるとてもいい景色です。

岩手県各地の紅葉情報についてはこちら1をクリックしてください。 こちら1

一本桜への行き方についてはこちら2をクリックしてください。 こちら2第16回蝙蝠(コウモリ)との出会い

2009年10月26日 17:10花林舎

花林舎動物記

平成20年6月から「花林舎動物記」という楽しい動物のお話を読み切りで掲載しています。この「花林舎動物記」とは、滝沢村にある(株)野田坂緑研究所発行(所長 野田坂伸也氏)の会員限定情報誌「花林舎ガーデニング便り」の中で最も人気がある連載記事です。今回は第16回「蝙蝠との出会い」です。第16回蝙蝠(コウモリ)との出会い

コウモリはかわいい動物

コウモリといえば、吸血鬼ドラキュラを連想して気味悪く思う人が多いようですが、実はとてもかわいい動物です。

私が子供のころ育った家の周りには以前馬検場だったという原っぱがあり、近所の子供たちは毎日そこで遊んでいたのですが、夏の夕暮れ時になるとどこから来るのかコウモリが現れてひらひらと高く低く飛び回るのです。これを見ると子供たちは石や木切れなどを空に投げ上げます。するとコウモリはさっと近寄ってくるのですが、それが餌でないとわかるとなんだというように離れていきます。何度やってもコウモリは近寄っては離れることを繰り返します。子供心にもコウモリにすまないなという気持ちもありましたが、やめられません。空が濃い灰色になってコウモリが見えなくなり、家に帰らなければならなくなるまで遊びました。

ですから私はずっとコウモリはかわいい動物だと思っていました。今の家に住むようになってから、どうにかしてコウモリが我が家に住み着いて、時々は家の中をひらひらと飛びまわったりしないかなあと思うようになりました。

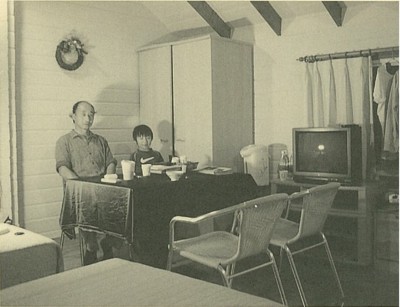

私が泊まっていたコテージ。ここでコウモリに出会った。残念ながらコウモリの写真が見当たらず・・・。

子供のころの経験からコウモリはどこにでもいると思っていたのですが、実際はそうではないらしく今の私の棲家のあたりでは残念なことにコウモリを見かけることがありません。

いや、たった一度、まだ子供たちが一緒に住んでいたころですが、ある夏の日の夕方、その日は薄暗くなってもまだ電気をつけていなかったのですが、家の中をひらひらと黒い影が飛びまわっているのに気づきました。始めは蛾だろうと思っていたのですが飛び方が軽やかすぎますので、「もしかして!」とひらめいて電気をつけてみたらコウモリでした。しかし喜んだのも束の間、コウモリは開いていた窓からさっと飛び出して行ってしまいました。それ以来近くでコウモリを見たことはありません。あのコウモリはどこから来て、なぜ我が家に入ってきたのでしょう。

でもこれでコウモリがもしかしてまた家の近くに来ることがあるかもしれないという希望が生まれましたので、3階の裏窓をいつも少し開けておきコウモリが屋根裏に入って来られるようにしました。古い大きな農家などでは、屋根裏にコウモリが住み着いていることがあるという記事を見たことがあったからです。しかし、厚いカヤぶき屋根の洞窟のような屋根裏と違って、木造トタンぶきの屋根裏はコウモリのお気に召さないのか、そもそもコウモリがいないのか今もってコウモリが来た気配はありません。その代わりスズメが2回巣を作りました。我が家がコウモリ屋敷になる望みは無さそうです。

コウモリの呪い?

やむをえませんので、別のところで出会ったコウモリの話をします。

数年前の3月に仕事で南の方に行ったことがありました。小さいコテージ(小屋)に宿泊して10日ばかり働いたのですが、ある朝ベッドの脇の床の上にネズミの糞のような小さい黒い粒が落ちているのに気がつきました。昨夜はこんなものはなかったのに変だな、と思いましたがその日はそのまま仕事に出ました。夕方帰ってきたときにはコテージの掃除がすんでいますので黒い粒はありませんでした。

しかし翌朝また同じ所に同じような粒が落ちていました。上を見るとそこには梁が通っていました。きっと梁の上に鼠がいて夜に糞を落とすのだろうと考えて納得しました。

ところが、次の日の夜、夕食から戻ってコテージに入ると中で1羽のコウモリが飛びまわっているではありませんか。片手に入るくらいの小さいコウモリです。どこから入ってきたのかわかりませんが出してやろうと思って、窓を開けて新聞紙を丸めたものを振り回していたら、運の悪いことにコウモリに当たってしまったのです。コウモリは床の上に落ちて動かなくなってしまいました。

「しまった、可哀そうなことをしてしまった」と悔やんだものの、もう後の祭り、と思った時コウモリはふらふらと飛びあがり梁の上にたどりついて隠れてしまいました。やれやれ、殺さないでよかった、とホッとして寝たのですが・・・。

夜中にふと目が覚めました。吸い寄せられるように梁の上に視線が行きました。すると真っ暗な中で赤い2つの小さな目(?)がじっと私の方を見ているではありませんか。目をこらして見つめないとあるのか無いのかわからないような小さい赤い点です。しかし私はまたふっと眠ってしまったようです。あれは夢だったのか現実だったのか思い出そうとしてもはっきりしません。

翌日、滅多に風邪をひくことのない私が熱が出て頭が痛く意識がぼんやりして起きているのがつらい状態になりました。何とか仕事を終わらせて家に帰ったのですが、1カ月近くも苦しい状態が続いたのです。これはコウモリの呪いだったのでしょうか。

胸ポケットの中で

宿泊したコテージの内部。

さて、翌年の同じころまた同じコテージに泊まって仕事をしました。今度は黒い粒も落ちていませんでしたし、赤い目に睨まれる夢(?)も見ませんでした。その代わりに思いがけない拾いものをしました。生きたコウモリを1匹拾ったのです。

朝、入口の風除室のようになっているところの戸を開けるとそこの床の上に小さいコウモリが1羽うずくまっていました。前の晩急に寒くなったため動けなくなっていたのでしょう。私は拾い上げてワイシャツの胸ポケットに入れました。それほど小さいコウモリだったのです。コウモリは暖かいところにおさまって極楽、極楽と思ったのでしょう、全く動くことも無く夕方までポケットの中でじっとしていました。コウモリの腹部はネズミの腹と同じようなもので柔らかくて気持ちがいいということがわかりました。

しかし、寝るときになって困ってしまいました。迷った末コウモリと別れるのは残念だったのですが、ポケットから出して放してやることにしました。まだ少し寒いので枝葉の茂った南方系の針葉樹の茂みの中に置くのがいいだろうと思い、その幹にそっと置きました。

すると1日中じっとしていたコウモリが何と驚くような速さでするするするっと幹をよじ登って上の茂みの中に姿を消してしまいました。コウモリがこんなに速く歩けるなんて夢にも思っていませんでしたので、あっけに取られてしまいました。

コウモリを飼うのはなかなか難しそうです。

第15回ダニの「あなた任せ」人生

第14回山羊を飼う③

第13回山羊を飼う②

第12回山羊を飼う①

第11回刺されても恐れず憎まずスズメバチ〈その3〉

第10回刺されても恐れず憎まずスズメバチ〈その2〉

第9回刺されても恐れず憎まずスズメバチ〈その1〉

第8回ウメ太郎は何処に〈その2〉

第7回ウメ太郎は何処に〈その1〉

第6回妄想的汚水浄化生態園(2)

第5回 妄想的汚水浄化生態園(1)

号外編 原種シクラメン・ヘデリフォリュームの紹介

第4回 ボーフラとオタマジャクシの知られざる効用

第3回 哀しきマムシ

第2回 アオダイショウは可愛い

第1回 ナメクジ退治

09建設業労働災害防止安全衛生研修会を開催

2009年10月26日 14:16花巻支部

花巻労働基準監督署などの協力を得て、会員企業の従業員など80名が参加して10月21日(水)午後1時10分から午後5時まで花巻市文化k会館中ホールにおいて建設業労働災害防止安全衛生研修会を開催しました。

最初に、森田副支部長の主催者挨拶、三浦花巻労働基準監督署長の来賓挨拶のあと、武藤花巻労働基準監督署産業安全専門官から管内の災害の発生状況などと「労働安全衛生規則(足場関係)の改正について」の説明がされた。

続いて、伊川建設業労働災害防止協会安全管理士(宮城県支部駐在)から「労働災害防止のために」と題して、災害事例を中心に注意すること、また、防止策などの説明がされた。

最後に、後村花巻市建設部参事兼土木建設課長から「今後の建設工事を進めるに当たっての留意点について」と題し、技術者としての創意工夫などこれからの工事のあり方などの説明がされた。

花巻市文化会館中ホールでの研修会の会場

三浦花巻労働基準監督署長挨拶 武藤産業安全専門官の説明

伊川安全管理士の説明 後村土木建設課長の説明

釜石まるごと味覚フェスティバル会場整備のおてつだい

2009年10月26日 14:07釜石支部

国道343号線クリーン作戦を実施しました。

2009年10月26日 11:12千厩支部

自主安全パトロールの実施

2009年10月23日 15:04久慈支部

久慈地方振興局土木部と共催で自主安全パトロールを実施いたしました。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

完成予想図や進捗写真など

イメージアップがされています

(治山工事のため、山の中で

多くの方に見て頂けないの

が残念です).jpg)

.jpg)

油吸着材が用意してあり

良好ですラフテレンクレーンの旋回範囲

に立入禁止のバリケードと

「クレーン作業場所」の表示も

してあります.jpg)

パトロール後の反省会では画像をスクリーンに映し、視覚による情報共有

を行いながら、各現場について点検結果をもとに話し合われました。久慈支部の窓から

駐車場のドウダンツツジ(満天星躑躅)が紅葉しています

カメラマンの腕の所為かカメラの性能の所為かは不明ですが‥

実際はもっと色鮮やかです(おそらく‥前者でしょう)安全衛生大会実施

2009年10月23日 14:36久慈支部

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の本格施行に際する留意事項について

2009年10月23日 11:27建設業労働災害防止協会

標記について、当該法律の施行にあたり、別添のとおり、留意事項についてお知らせします。

建設業景況調査(岩手県版)9月調査を掲載しました

2009年10月22日 16:59岩手県建設業協会

(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている建設業景況調査(岩手県版)の9月調査(平成21年度第2回)を「各種情報」内の「東日本建設業保証(株)岩手支店提供資料」に掲載しました。↓PDFファイル↓

建設業景況調査(岩手県版)9月調査

調査結果(概要) → こちら(PDF)

データ表 → こちら(PDF)

← クリックにご協力を

← クリックにご協力を

岩手労働局安全パトロール実施

2009年10月21日 17:50一関支部

月別アーカイブ

- 2026年

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)