いわけんブログ

風景と樹木 第10話「カツラ」

2010年10月28日花林舎

風景と樹木

平成20年6月から「花林舎動物記」という楽しい動物のお話を読み切りで掲載しています。「花林舎動物記」とは、滝沢村にある(株)野田坂緑研究所発行(所長 野田坂伸也氏)の会員限定情報誌「花林舎ガーデニング便り」の中で最も人気がある連載記事です。

今回も「花林舎動物記」はお休みとして、『すこやかな暮らし発見、岩手から。「家と人。」』という雑誌から野田坂伸也氏の記事「風景と樹木」を抜粋し、第10話「カツラ」を転載させていただいきます。カツラ

美しいカツラ

カツラは美しい樹木である。

日本人がそう思うだけでなく、イギリスで出版された造園樹木の本にも、カツラは「もっともラブリーな落葉樹の1つであり」「グレイスフルな木である」という解説文が載っている。

〝ラブリー〟という語の意味は、手元の英和辞典によれば「(目も心も引きつけられるように)美しい、かわいい」ということで、〝グレイスフル〟は、「優雅な」「上品な」という訳語になっている。英語の単語の正確なニュアンスは私にはよくわからないが、カツラの樹姿から受ける印象は、〝ビューティフル〟や〝プリティ〟ではなく、〝グレイスフル〟だろうと思う。

カツラの樹形は一般の広葉樹とは異なる。例えばケヤキの姿を浮かべてみよう。下の方には太い幹があるが上の方では幹と枝の区別が無くなり、四方に枝が広がっているばかりである。

一方スギのような針葉樹はてっぺんまで明らかな幹がまっすぐに立ち上がっていて、それから比較的細い枝が出ている。カツラの樹形はケヤキよりスギに近い。広葉樹でこのようにはっきりと幹が上まで通っているものは少ない。

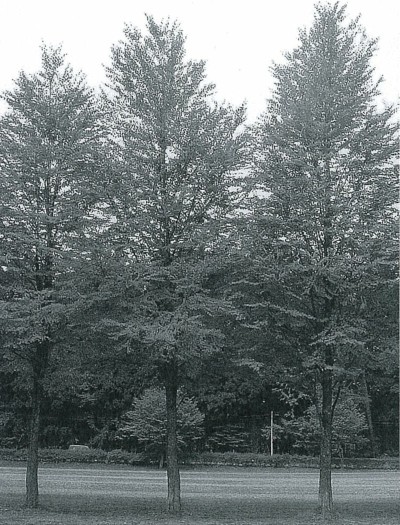

若木の時カツラの枝は斜め上に向って伸び、樹形は三角錐になる。個体変異があるが、ほっそりとしたスマートな樹形のものが多い。

ところが老木になると同一樹種と思えないほど樹形が変ってしまう。ただそれでもやっぱり〝優美〟で〝上品〟なところが、カツラの偉いところで、妖精のような少女が河馬のような大人に変わってしまう人間とは根本的に異なる。

カツラの美しさは単純な形の丸い葉に負うところが大きいと思う。シンプル・イズ・ベストである。カエデのように切れ込んだ葉にはまたそれなりの美しさがあるが、通直な1本の幹と、それから斜上する細い枝に丸い葉が並んでついている、というシンプルな構成がカツラの上品な美しさの基本原理となっているのだと考えられる。

新緑のころは、どの木も美しいのだがカツラの新緑の輝きはとりわけすばらしい。

萌えはじめは豆粒のような葉が枝に点々と現れて朝日に水玉のようにきらめいているが、日に日に大きくなり少し赤味を帯びて、遠目には小さい花が咲いているのかと見間違えてしまうが、実際に糸くずのような紅い花も咲くのである。

カツラは雌雄異株であるが、雄木は特に若葉の赤味が濃いとのことである。秋の黄葉はイチョウほど鮮烈ではないが、目立つものの1つといって良いだろう。若木では紅葉といって良いほど赤くなるものもある。

千本桂

生まれ故郷の小学校から2キロくらい離れたところの道端に泉が湧いていて、そこにカツラの大木があった。

このカツラは地際から数十本の幹が立っていて、それらを合わせた根元の直径は2メートル以上あったのではないかと思う。樹高も見上げるほどの高さで子供心にもすごい木だと思った。泉はこのカツラの下から流れ出していたことも印象に残っている。

遠足の時に1、2度この前を通ったことがあるし、仲の良い友達の1人がこっちの方に住んでいたのでこのカツラは何回か見たが、その度に畏敬の念に打たれたことを覚えている。巨木は子どもの心にも強い印象を与えるものだと思う。だから、小学校や中学校の庭というものは、実はかなり重要なものなのである。

盛岡から宮古方面に向う国道沿いに天然記念物の「千本桂」がある。これはすごい。私の郷里にあったカツラの大木も遠く及ばない。さすがに千本はないが、数え切れないくらいの幹が立って1本の木で小さい森を作っているような趣である。

カツラの老木にはこのように多数の幹が立つ、いわゆる「株立」のものがかなり見られる。コナラやクヌギの薪炭林も株立ちであるが、これは伐採された切り株から萌芽して再生したもので通常4~5本、多くても20本以内であるのにカツラの老木は100本を越えるほどの幹立ちのものがある。これだけ多数の幹が立つという現象は伐木・再生だけでは説明がつきにくく、根元からひこばえが発生してそれが成長するためにこれほど多くの幹が立ち上がるのであろう。

しかし、巣幹の大木も普通に見られるからどういう場合に千本桂になり、どういう場合に巣幹の大木になるのか、どなたか調査した方がおられたらご教示たまわりたい。カツラの育つ場所

カツラは渓谷沿いや泉の湧いているほとりに生えていることが多い。水分と養分がたっぷりあって、停滞しないで動いている水の場所である。しかも、ほとんど1本だけで生えている。自然植生の中でカツラが群生している状態のものはまだ見たことがない。しかし、植えればカツラの群生もできるから、条件が揃えばカツラの自然林もどこかにはあるのだろう。是非見たいものである。

岩手を通る高速道のインターチェンジやサーヴィスエリアにもカツラはたくさん植えられたが良好な生育をしているものは1本もなかった。10年程前に福島県から青森県までのインターチェンジ、サーヴィスエリア、パーキングエリアの樹木の生育状態調査をしたときに判明したのだが、不良な土壌条件にもっとも弱い樹種がカツラであった。造成した土地は土も固く、透水性も悪く、養分も少ない。それを徹底的に改良して良土層が厚さ1メートルにもなるようにして植えればいいのだが、たいていは小さい植穴を掘ってその中だけ客土をして植えるので、貴婦人のようなカツラはようやく気息えんえんとして生きているだけとなる。

だからカツラは街路樹には向かない。街路樹の植桝は小さく、乾燥しやすいからである。

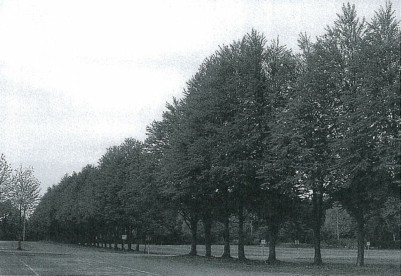

市街地の街路樹ではなく、大きな公園内とか、田園の道路沿いの良土がたっぷりとあるところに植えてやれば、本来の優美な姿を見ることができるだろう。

冷涼な気候を好むから、東北や北海道にカツラの並木や森がもっと増えてもいいと思う。土が良ければ1年で1メートルも伸びるから名所となるのにも、さほど時間はかからない。

バックナンバー

第9話「ダケカンバ」

第8話「ベニヤマザクラ」

第7話「シンジュ」

第6話「コナラ」

第5話「ハリギリ」

第3話「シナノキ」・第4話「カエデ類三種。」

第1話「ケヤキとサツキの大罪 -その1-」・第2話「ケヤキとサツキの大罪 -その2-」

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年