いわけんブログ

風景と樹木 第11話「ヤマナシ」

2010年11月30日花林舎

風景と樹木

平成20年6月から「花林舎動物記」という楽しい動物のお話を読み切りで掲載しています。「花林舎動物記」とは、滝沢村にある(株)野田坂緑研究所発行(所長 野田坂伸也氏)の会員限定情報誌「花林舎ガーデニング便り」の中で最も人気がある連載記事です。

今回も「花林舎動物記」はお休みとして、『すこやかな暮らし発見、岩手から。「家と人。」』という雑誌から野田坂伸也氏の記事「風景と樹木」を抜粋し、第11話「ヤマナシ」を転載させていただいきます。ヤマナシ

ヤマナシの実

私が生まれ育った家のそばを流れる馬渕川沿いの崖の上に、1本のヤマナシの木があった。樹高は10メートルくらいだったと思う。

衰弱していて、あまり花も咲かず、実も少ししか付かなかったが、取って食べてみたことがある。ピンポン球よりやや大きく、色は黄褐色、かじるのに苦労するほど堅く、甘味も薄く香りも感じられなかった。もっとも、まだ熟していない実をとったせいかも知れない、と今は思う。

宮沢賢治の童話「やまなし」には、川に落ちたヤマナシがいい香りを放つ、というくだりがあるが、これは嘘だと私は自分の経験から、ずっと思い込んでいた。ところが2~3年前の新聞に「ヤマナシにはイワテヤマナシという変種があり、この実はいい匂いがする」という記事が載ったので、ヤマナシの中には賢治のいうように芳香を持つ実をつけるものがあることを知った。

ということでヤマナシは一時話題になったのだが、このときも花については触れられることは無かった。ナシの花の美しさについては昔は注目する人もいたようであるが、今は庭木や造園樹木の本にも取り上げられることは皆無と言っていいし、季節の風物詩としても梅は別格としてもリンゴの花や桃の花に比べてはるかに取り上げられることが少ないのではないか。しかし、ヤマナシは花木として見直してもいい風格と美しさをそなえている、と私は思う。ナシとヤマナシ

果樹としてのナシには、「ニホンナシ」と「セイヨウナシ」がある。(この他に「中国ナシ」があるそうだが、我国では栽培されていないらしい)。ニホンナシは球形で果肉の中に堅いブツブツがあり、果肉自体もかなり堅かったが、最近 の品種はずい分軟らかくなり、昔〝長十郎〟を食べなれた者にとってはこれがニホンナシか、と戸惑うほどである。

ニホンナシはヤマナシを改良して産み出されたと考えられている。確かに長十郎などはヤマナシの実を数倍に大きくし、少しだけ軟らかくしたような果実で、誰が見てもヤマナシ起源であることが納得できる。イワテヤマナシ起源と思われる品種もあるそうだが、それは多分熟すと芳香を発するだろうから、将来は人気を呼ぶことが予想される。

セイヨウナシは楽器のマンドリンに似た形―これを梨形、あるいは西洋梨形という―をしていて甘味が強く、果肉はねっとりとしていて軟らかい。セイヨウナシの原種はヨーロッパ中部から小アジアに自生していたらしい。

大体、関東以西で暮らしてきた人にはセイヨウナシを知らない人が多い。セイヨウナシは我国の暖地では栽培し難く、北海道、東北、長野などの寒冷地が主産地となっているのである。逆にニホンナシは主として福島県以西の暖地で栽培されている。白い花

ヤマナシは本州、九州、四国に野生状態で生育しているが分布は人里近くに限られ、また種子などは弥生期以後の地層からしか出土しないので、原産地は日本ではなく中国などから持ち込まれ、果樹として栽培されて広まったものだろうと考えられている。

原種に近い、あるいは原種そのままのヤマナシはもちろん果樹としての価値は劣るが、品種物のように多量の肥料と農薬散布がいらず、放任しておいても育ち、実が着くから一般の民衆にとっては、果樹として植えておく意味があったのだろう。

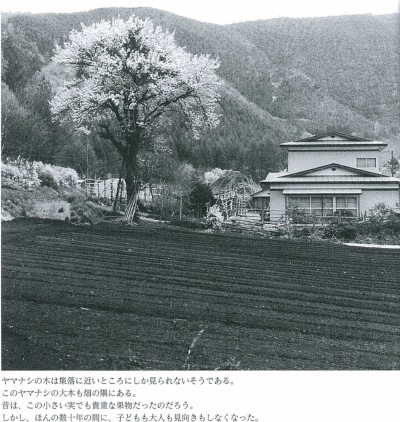

以前県北の葛巻町に仕事で通ったことがあったが、町の主要道に沿ってヤマナシの木が点々と見られ、白い花が満開の頃はいかにも集落の春といった風情があって、いいなあと思った。同じく白い花であるがコブシは山野に咲くので、集落の中で咲くヤマナシとは趣が異なるのである。

ヤマナシの木は樹高15メートルほどにもなるのでこれが純白の花で覆われた状態は見事である。葉は光沢があり、樹形も整うので花木としてもっと重視されてもよいと思うのだが、意外に人気が無いのは白花だからであろう。

白い花は間近で見ると美しい。他のどんな花よりも美しいと思うこともある。しかし離れて見るとたちまち魅力は失われるのである。例えばサクラが全て白花だけだったらさほどの人気は出なかっただろう。バラもシャクナゲも人気のある花の大半はピンクや赤であって白花は変化の一つとして植えられるのである。

それでも私は、大きな庭園であればこの純白の花を樹冠いっぱいに咲かせる大木が1本くらいあってもいいと思う。ヤマナシはそれだけの上品な風格のある樹木である。

また、山里などで自給自足の頃の懐かしい集落風景を演出する材料としても効果がある。「ヤマナシの里」という語感もよい。ヤマナシは以前は各地に大木があって地域の人に親しまれていたのではないだろうか。「島原地方の子守唄」に〝おどま島原の梨の木そだちよ〟という詞があるが、これは〝梨の木〟という地名があった、と解釈できる。

〝梨の木の分れ〟

学生の時、観光旅行で九州を廻り、最南端の町まで行った。ここで知人の実家に泊めてもらい、初めて芋焼酎を飲まされたが、酒にはからきし弱い私はいくらも飲めなかったので、知人のお父さんをがっかりさせてしまった。

翌日、岬を見に行った。乗り合わせたバスの20歳ばかりの車掌が実に美しい人だった。声もまろやかでやわらかく、私は景色を見るのはそっちのけにして、呆然として彼女の方ばかり見ていた。こんな田舎に(といっては失礼であるが)なぜこんな人が、とどうしても信じられなかった。多分私の生涯で出会った最も美しい人ではないか。

この人が優しい声で「次は梨の木の分れでございます...」と言ったのを覚えている。大きなヤマナシの木が目印となっている分れ道があったのだろう。

それから30年以上経ったある年、知人夫婦(定年退職後あの南端の町に帰って住んでおられた)が我家に遊びに見えた。雑談の最中、私がふと思い出してあのバスの車掌の話をした。30年以上も昔のことだから彼女のことなど知っているはずはない、と軽い気持ちで話したのである。ところが、知人夫婦は顔を見合わせてうなずき合ったかと思うと、奥さんが「あの子のことね、きっと」と言ったのである。驚いてしまった。それ程の評判になるような人だったのだ。

それからちょっと言いよどんだ後で奥さんが付け加えた言葉に更に驚かされた。「あの子はヤクザの奥さんになっちゃったの」。

美しく生まれることは幸せをもたらすことが多いが、時にはこのような運命も招き寄せるのだ。ヤクザといってもいろいろな人がいるだろうから推測で言ってはいけないが、あのような小さな町でそのような人に目をつけられたら逃れようが無かったのだろう、と私は想像した。

孫をあやして島原の子守唄を唄うとき、私はいつものあの「梨の木の分れ」の人を思い出す。

そして、全国にもきっとたくさんのヤマナシの名木があり、それぞれにまつわるさまざまな人生があったのだ、と思うのである。

バックナンバー

第10話「カツラ」

第9話「ダケカンバ」

第8話「ベニヤマザクラ」

第7話「シンジュ」

第6話「コナラ」

第5話「ハリギリ」

第3話「シナノキ」・第4話「カエデ類三種。」

第1話「ケヤキとサツキの大罪 -その1-」・第2話「ケヤキとサツキの大罪 -その2-」

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年