いわけんブログ

一関市千厩町第13区自治会「ふれあい花壇」が見ごろです。

2010年10月 6日 18:03千厩支部

一関市千厩町の清田地区にある第13自治会「ふれあい花壇」が見頃を迎えています。これまで多くの賞を受賞した花壇で、2003年には全国花いっぱいコンクール内閣総理大臣賞、2007年には地域づくり総務大臣賞を受賞しています。

花壇は国道284号線沿いにあり、毎年多くの人が訪れます。今年の花壇のテーマは「きよたっ子」で、今年清田小学校に入学した7名の児童がばんざいをしているデザインだそうです。

10月9日(土)には花壇周辺を会場として「清田花フェスタ2010」が開催されます。

大きな地図で見る

ふれあい花壇国道284号線クリーン作戦を実施しました。

2010年10月 6日 17:34千厩支部

公共工事動向9月を更新しました

2010年10月 6日 17:16岩手県建設業協会

(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内9月版)を掲載しました。

↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)9月版→ こちら(PDF)

← クリックにご協力を

← クリックにご協力を

建退共岩手県支部 平成22年度建退共制度普及協力者表彰、決定!

2010年10月 6日 13:30建退共岩手県支部

勤労者退職金共済機構理事長表彰を受賞

勤労者退職金共済機構では、10月の建設

業退職金共済制度加入促進強化月間中に、

制度の普及に特に貢献され、また、今後も積

極的な協力が期待される事業所に対し、理事

長表彰を実施しています。受賞事業所の株式会社山崎組は岩手県央、

また朝田建設株式会社は県南地域で、其々

半世紀を越えた営業実績を誇る事業所です。

両社の健全かつ安定した経営基盤を支える

ものの一つに良質の労働環境が挙げられますが、本制度についても、内容を深く理解され

た高い活用実績が評価されました。

特に、自社従業員についてはもとより、

下請事業所に対する共済証紙の現物交付など、協力会社の指導と育成にも協力を惜しまず

開催される岩手県建設雇用改善推進大会の

席上で行われる予定です。

おめでとうございます!

【開催案内】平成22年度新分野進出等表彰事業

2010年10月 5日 14:35岩手県建設業協会

岩手県では、新分野・新事業への進出、新技術・新工法の開発等への先進的・意欲的な事業の取り組み事例の中で、雇用効果が高く、事業の継続性・将来性の発展可能性があるもの、地域経済社会への貢献が認められるものなど、経営体質の強化への取り組みをしている建設企業を表彰いたします。

詳細については、下記岩手県県土整備部建設技術振興課のホームページおよび様式のファイルをご覧ください。

なお、表彰された企業は、第8回建設業新分野・新事業発表会において事業紹介等を行い、広く周知いたします。

この機会にぜひ応募くださいますようご案内します。

応募期限:平成22年10月29日(金)迄

提 出 先:〒020‐0873

岩手県盛岡市松尾町17‐9

(社)岩手県建設業協会 経営支援センター

TEL 019‐653‐6111

FAX 019‐625‐1792

様 式:1 表彰実施要領(PDF)

2 事業スキーム(PDF)

3 申請書Ⅰ(事業計画除き)

4 申請書Ⅱ(事業計画等)

問 合 先:岩手県県土整備部建設技術振興課

TEL 019‐629‐5954

FAX 019‐629‐2052ホームページ:http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=794&of=1&ik=3&pnp=17&pnp=66&pnp=779&pnp=794&cd=28516

「住宅祭 2010」 支部青年部参加

2010年10月 4日 18:34一関支部

10月2、3日に一関市総合体育館において、一関市、県共催の住宅祭実行委員会による「住宅祭 2010」、「住み良いまちづくり」をテーマに一関市にふさわしい住宅づくり、安心して暮らせる居住環境づくり等を目標に開催されました。

一関支部青年部(会長 宇部和彦)が建設機械ふれあいコーナーに参加、子供たちに重機に触れ、楽しんでもらえるようバックホーで魚を釣る体験をしました。

二日間で幼児から小学生等、約200人が体験

はしご車搭乗体験

ブルルくん

体育館内では、木造住宅耐震診断、上下水道普及コーナー、リサイクル推進コーナー、無料住宅相談コーナーや上棟式によるもち蒔き等その他イベントが行なわれました。

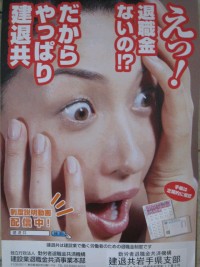

建退共岩手県支部 10月は建退共加入促進強化月間です。

2010年10月 1日 14:59建退共岩手県支部

*建退共*加入促進強化月間*実施中!

実施団体:独立行政法人

勤労者退職金共済機構

建設業退職金共済事業本部

実施期間:平成22年10月1日~平成22年10月31日

後 援:厚生労働省 国土交通省

協賛団体:社団法人 全国建設業協会など57団体建設業退職金共済事業本部では、毎年

10月を「建設業退職金共済制度加入促進

強化月間」と定め、さまざまな普及活動を

重点的に展開し、本制度のより一層の充実

を図ることとしています。建退共制度は、建設現場で働く方が意欲

的に安心して働くことができ、退職後の生活

の一助となるように、また事業主にとっては、

優秀な人材を確保し、雇用と経営の安定を

はかるという目的で、昭和39年に創設され

ました。45年を経て、全国では約19万の建設事業

主と約283万人の労働者が加入しています

が、建退共制度が果たす役割について業界

内のご理解も深まり、制度としては成熟期に

入っています。岩手県支部においても、関係行政機関、

関連団体及び元請事業主に対し、加入促進

強化月間の実施要綱やポスター等をお送りして

協力をお願いしております。また、日刊岩手建設工業新聞紙上の「強化月間広告」と、ラジオ、テレビでの

インフォメーションを行います。

ラジオ、テレビの放送(映)は以下のとおりです。ラジオCM放送(連続5日間)

・ I B C ラ ジ オ :10/4(月)~10/8(金)17時45分~

・ エフエム岩手ラジオ:10/4(月)~10/8(金)17時45分~

・ ラ ヂ オ 盛 岡 :10/4(月)~10/8(金)18時00分~テレビCM放映

・ I B C テ レ ビ :10/2(土)じゃじゃじゃTV放映中に

・ I B C テ レ ビ :10/4(月)18時55分~

・ I B C テ レ ビ :10/8(金)18時55分~【案内催事】いわての建設業・「食」と「環境」フェスタ2010

2010年9月30日 18:58岩手県建設業協会

当協会は岩手県との共催で『いわての建設業・「食」と「環境」フェスタ2010』を開催することとなりました。

本フェスタでは、新たな貢献方法を模索している企業が消費者にとって大きな関心事である「食」と「環境」の意欲的に取り組んでいる事業をご紹介いたします。

詳細につきましては、「こちら1・2」をご覧にください。是非、会場までお越しくださいますようご案内いたします。

記

日 時:平成22年10月16日(土) 10:00~17:00

10月17日(日) 10:00~17:00

会 場:イオン盛岡南ショッピングセンター 結いの市・センターコート

問合先:社団法人岩手県建設業協会 経営支援センター

TEL 019-653-6111公共施設に係る危険個所現地調査を行いました。

2010年9月30日 17:43千厩支部

風景と樹木 第9話「ダケカンバ」

2010年9月29日 18:28花林舎

風景と樹木

平成20年6月から「花林舎動物記」という楽しい動物のお話を読み切りで掲載しています。「花林舎動物記」とは、滝沢村にある(株)野田坂緑研究所発行(所長 野田坂伸也氏)の会員限定情報誌「花林舎ガーデニング便り」の中で最も人気がある連載記事です。

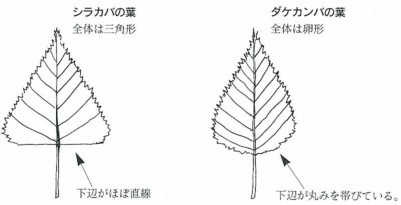

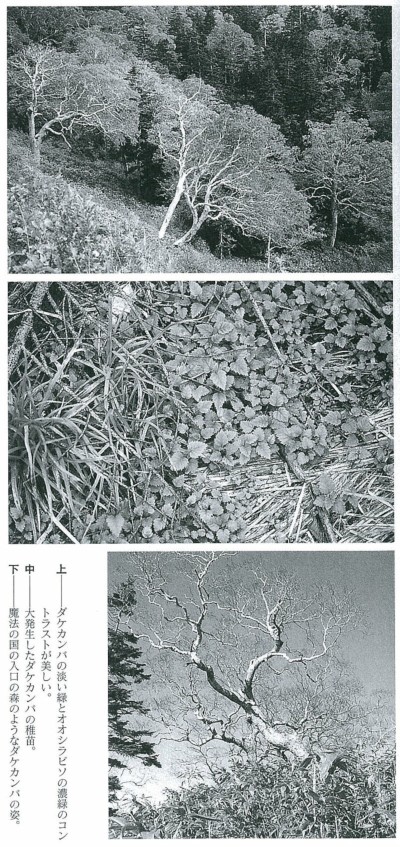

今回も「花林舎動物記」はお休みとして、『すこやかな暮らし発見、岩手から。「家と人。」』という雑誌から野田坂伸也氏の記事「風景と樹木」を抜粋し、第9話「ダケカンバ」を転載させていただいきます。ダケカンバ

春のダケカンバ

北国の山地に生える樹木のうち、シラカバはもっともよく知られた人気のある樹種であるが、同じくらい普通に見られ、樹姿も似ているダケカンバについては知らない人が多い。いや、知らないというより、これもシラカバだと思っているのだろう。

岩手県でもっとも容易に大量のダケカンバを見ることができるのは八幡平のアスピーテラインである。

まず松尾からアスピーテライン入口の料金所に着くまでの登り坂の両側に続くシラカバに似た樹木の密生林、これがダケカンバのやや若い林である。そう言われれば「樹皮の色が茶色を帯びていて真っ白ではないなあ」と気づくだろう。

松尾鉱山から排出された硫酸を含む煙のために森が枯れてササ原になった一帯を過ぎ、ほぼ平坦な道を走行するようになると、見渡す限り、アオモリトドマツとダケカンバの森になる。あるところはほとんどアオモリトドマツ、あるところは半分以上もダケカンバと、この二つの樹種の割合はまちまちであるが、春の新緑の頃はアオモリトドマツの暗緑色とダケカンバの鮮緑との対比が、とても美しい。

ある年の5月、東京で造園のデザイナーをしている友人を案内した時、この二つの緑の比率がどれくらいだと最も美しいだろう、と彼が言い出して、あっちの森、こっちの森と見比べたことがある。結論は忘れてしまったのでまた山の雪解けのころ行って見なければと思っている。このころ、林床にはまだ1メートル近い雪が残っているのに、落葉樹はどんどん若葉を萌えださせるのである。秋のダケカンバ

6月、7月、8月とやや淡い緑の葉を繁らせていたダケカンバは9月の末から10月の始めにはもう黄変し、寒い風が2~3回吹くとたちまち落葉してしまう。

運が良ければ、このつかの間のダケカンバの黄葉が、雲一つ無く晴れた真っ青な空を背景に、秋の陽を浴びてキラキラと輝いているのを仰ぎ見ることができる。それは美しいけれども哀しくて、何か遠い過去に見たことのように思えて、黙って眺めているうちに、自分はこのまま遠い異次元の世界へ行ってしまうのではないか、と恐くなってしまったことがある。群生と孤立

カンバの仲間は我が国には10種ほどあるが、シラカバ(シラカンバ)、ダケカンバ、ウダイカンバの3種はかなり多く見られるものの、他の種は分布が限られている。

シラカバは時に数万本もの純林を形成し、ダケカンバもそれほどではないが純林に近い林をつくることがある。

ところがウダイカンバは他の樹木の間に点在するだけで、決して純林をつくることは無い。研究者の観察によるとウダイカンバが隣り合って生え枝が触れ合うようになると、必ず一方が枯れてしまうのだそうである。

同じカンバ属の樹木が一方は多勢の仲間と一緒に育つことを好み、他方は仲間を峻拒する。不思議であるとも言えるし、自然の本質はそのような多様性にあるのだ、とも言える。

若木の形と老木の形

樹木の中には若木の時の樹形と、老木になった時の樹形があまり違わないものと、大きく変形してしまうものがある。

ケヤキ、スギ、ヒノキ、トドマツ、カラマツ、シラカバ、ポプラなどは前者であり、カツラ、ダケカンバ、ハンノキ、アカマツなどは後者の例である。

ダケカンバは若木の時は直立して真っ直ぐに伸び、シラカバの樹姿とよく似ている。樹皮の色が茶色を帯びていることで何とか区別できる程度である(細かく見れば葉の形も少し違うが)。ところが老木になると、樹形は球形かそれを少し押し潰したような形になる。下枝は無くある高さまでは幹だけであるが、その上は数本の太い枝に分かれ、どれが幹だかわからなくなる。

枝は捻じ曲げられたように不規則に曲がって、若いころのスマートな形とは似ても似つかぬものになっている。強風と豪雪という厳しい自然環境がこのような形にしてしまったのか、ダケカンバのひねくれた遺伝子がこのような形にさせたのか。

遠目には白い樹皮と明るく軽快な樹姿が、近寄って見ると怪物のように曲がりくねった太い枝の異様な姿に変わって驚く。

アオモリトドマツの濃緑と対照的に優しい緑のさわやかな姿であったダケカンバが魔法の国の森の木のように恐ろしげな形で迫ってくる。こんな木は日本には他に無いと思う。

生きのびる罪

山に道路を通したりして裸地が生じた時、近くにダケカンバの成木があると、2~3年のうちに裸地にすき間もなくびっしりとダケカンバの稚苗が生えてくることがある。驚く程の数である。数百本、数千本の稚苗のうちたった1本だけが生き残って老木になる。

人もそのような自然の原理に従って生きているのだろうか。それとも、違う原理を発見したのだろうか。

バックナンバー

第8話「ベニヤマザクラ」

第7話「シンジュ」

第6話「コナラ」

第5話「ハリギリ」

第3話「シナノキ」・第4話「カエデ類三種。」

第1話「ケヤキとサツキの大罪 -その1-」・第2話「ケヤキとサツキの大罪 -その2-」栗駒山 (須川岳) 登山道整備実施

2010年9月29日 17:52一関支部

国道342号真湯~須川間が5月30日に再開通され、栗駒山(須川岳)に全国各地から多くの登山客、観光客が訪れており、自然環境保護と登山客の利便性の向上を目的に、NPO法人須川の自然を考える会(熊谷理事長)は9月21日当支部会員と関係団体他、約70名が階段設置や修繕作業に取組みました。

リレー方式で木材を運搬

完 成

この日は生憎の雨、皆さん雨の中お疲れ様でした。

唐梅舘絵巻 一関市東山町

2010年9月28日 14:01千厩支部

一関地方産業活性化協議会 第5回セミナー実施

2010年9月24日 17:46一関支部

今年度から行なっている一関地方産業活性化協議会では、9月21日に第5回森林振興セミナーを行ないました。

第5回は視察セミナーで『建設業と林業が連携し、森を生かした観光地づくり』を目的に宮城県登米市の登米町森林組合の「登米ふれあいの森」を視察。

参加者約30名

登米町森林組合は県内にある森林組合のうち最も小規模な組合、地区内森林面積3,800ha、組合員407名。

森林利用課長の竹中様より説明案内を受け、平成20年3月に「森林セラピー基地」として認定され、森林セラピーロード約3kmのコースがあり、森林に入ることで免疫力がアップされ、森林に入ることで気持ちがよく、癒される、森林のリラックス効果が科学的に明らかにされている。林業100年の単位で考える「百年の森」づくりを核として、特用林産、森林公園、キャンプ場、コテージ、コンサート会場を管理運営をしている『総合型森林組合』

現在、全国38箇所の「森林セラピー基地」「森林セラピーロード」が認定されており、岩手県岩泉町で2011年4月の認定に向けて現在取組んでいるようです。

森林組合では炭焼き小屋があり、仙台の七夕まつりで使われた竹は

廃棄処分になるのですが、仙台市内のNPOと協同で仙台市内の小・

中学生に呼びかけ、回収と裁断、炭焼き体験をし製品化活用した地

域間交流をしているそうです。

登米町森林組合はこちらです。

宮古秋まつり

2010年9月24日 09:58宮古支部

現場安全パトロールを実施しました。

2010年9月17日 13:33千厩支部

9月16日、千厩支部の現場安全パトロールを実施しました。

指導協力機関からは、一関労働基準監督署、一関土木センター、千厩土木センター、一関市の方々に参加いただきました。今回の対象現場は、一関市大東町の土木工事現場2ヵ所です。各現場において労働災害防止対策の徹底を訴えました。

好事例として、掲示板がシンプルでありながら現場の実情に合わせた掲示物を掲げていたこと等があげられました。また、墜落防止対策について意見が出されました。千厩支部では、安全パトロールに建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS:コスモス)の柱であるリスクアセスメントを取り入れています。今回は「切土工、盛土工」及び「天端型枠工」についてリスクアセスメントを実施いたしました。

胆沢ダム工事現場見学会を実施しました。

2010年9月16日 12:04奥州支部

平成22年9月15日(快晴)

建設業協会水沢支部青年部会で奥州市胆沢区に建設が進められている

胆沢ダム工事現場見学会を行いました。

展望台からの風景

展望台からの風景

提体盛り立て数量は約1,350万m3 東京ドーム約11個分だそうです

胆沢ダム 全景

胆沢ダム 全景

洪水吐き打設工事中 見学をさせていただきました。

(稼働時間10,000時間を超えていました。)

(稼働時間10,000時間を超えていました。)

この工事で使われた90t級ダンプ、現在は5台ですが最盛期には20台稼動していたそうです。

日本では現在ここでしか稼動していないとのこと。

最後になりましたが、ご協力をいただいた胆沢ダム工事事務所の皆様並びにJVの皆様

ご協力ありがとうございました。

会長 宇部貞宏の挨拶を更新しました。

2010年9月11日 11:11岩手県建設業協会

ホームページの「挨拶」に社団法人岩手県建設業協会 会長 宇部貞宏の挨拶を掲載いたしました。

TOPページ > 協会概要 > 挨拶

http://www.iwaken.or.jp/01/post_2.html

← クリックにご協力を

← クリックにご協力を

青葉通り公園美化活動の実施

2010年9月 9日 16:49釜石支部

建退共岩手県支部 ☆ 建設業界のおトクな退職金の話 ☆

2010年9月 8日 11:03建退共岩手県支部

ー 第17回 オンライン化で業務刷新!ー

建太郎:朝夕は、いくらか涼しく

なりましたね。

あれっ、難しい顔して。

夏バテですか?退 子:そうじゃないの。

「業務システム最適化」といってね、

システムの改修でいろいろあるのよ。建太郎:へぇ~、具体的にはどんなことを改修

するんですか?退 子:建退共の本部、支部間がオンラインに

なるんだけど。

データの連携で最新情報を共有することができるの。

そうなれば、皆さんからのお問い合わせに、すぐに

お答えできるようになるわ。

退職金の受取りに係る期間も、もっと短縮されるようになるわね。 建太郎:ブロードバンドの時代です

建太郎:ブロードバンドの時代です

からねぇ。

でも、ITコストの問題も

ありますよね。退 子:そう、その費用対効果の

見直しもあるのね。

これまでのシステムから

オープンシステムにして、

ITコスト削減ということもあるし、

個人情報のセキュリティ対策、

災害時のデータのバックアップ

対策、いろな面で改善される

はずよ。

建退共岩手県支部 ☆ 建退共の各種申請書が変わります ☆

2010年9月 8日 11:02建退共岩手県支部

平成22年9月21日以降

手帳更新も追加も新様式で勤労者退職金共済機構では、業務の効率化や処理期間の短縮、

セキュリティ対策、経費節減等を図るため、平成18年度より「業務

システム最適化計画」を策定し、改修を進めてまいりました。この業務システムの改修に伴い、建退共の各種申請書の様式が

変更されます。岩手県支部では、平成22年9月21日から受け付ける新規契約や

共済手帳の申込み、更新、退職金請求などの用紙が変更になります。各種申請書は、これまで複写様式であったものも単票様式となり、

「事業主控」に代わる「受付票」をお渡しすることになります。また、契約者証と共済手帳は規格が一部変わりますが、現在ご使用

のものを引き続きご利用いただけます。なお、岩手県内の共済契約者の皆様には、9月10日頃までには、

赤い表紙の「建設業退職金共済制度事務処理の手引き」や新しい

退職金請求書を同封して、お知らせ申し上げます。*加入・履行証明書は、当分のあいだ現行の様式となります。

*新システム稼動に伴い9月17日に機器の入れ替え作業が行われます。

そのため、当日の申請手続きはお預りすることになりますのでご了承願います。*各種申請書は建退共本部のホームページからダウンロードすることができます。

ただし、退職金請求書はOCR様式となっておりますので、直接、電話等でご用命下さい。

月別アーカイブ

- 2026年

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年