いわけんブログ

公共工事動向8月を更新しました

2010年9月 7日 17:08岩手県建設業協会

(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内8月版)を掲載しました。

↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)8月版→ こちら(PDF)

← クリックにご協力を

← クリックにご協力を

口蹄疫発生を想定した現地シミュレーション

2010年9月 7日 14:45奥州支部

奥州市イベント情報(9・10月)

2010年9月 7日 11:17奥州支部

奥州YOSAKOI in みずさわ

日時:平成22年9月19日(日)

正午から午後8時

場所:水沢区市街地

(駅通り、横町、大町)

全国各地で開催されている"よさこい"ですが、みずさわの特色は、「旗の競演」です。

影の立役者「チーム旗」にスポットをあて全国的に注目を集めました。

踊り子はもちろんですが、巨大な旗を勇壮に振る姿はとてもかっこいいですよ(*^^*)

そしてもう一つ!もう定着しましたね!プログラムに入っている「感動投票シール」

イケてる踊り子さんに貼ってくださいo(^-^)o

☆「秋の商人まつり」も併催されています☆

詳細は... 奥州市役所HP http://www.city.oshu.iwate.jp/

建産連 建設業簿記会計講習会の御案内

2010年9月 6日 15:04建設産業団体連合会

建設業簿記会計の普及と会計処理能力の向上を図るとともに、建設業経理士検定試験受験者の合格率を高めることを目的に、本連合会と東日本建設業保証(株)岩手支店が共催で開催している講習会が次のとおり行われますので、奮ってご参加ください。

1.開催日時

2級 22年11月 1日(月)から 2日(火) 10時から16時30分 1級財務分析 22年11月11日(木)から12日(金) 10時から16時30分

2.開催場所

建設研修センター2階 第1研修室3.受講申込期限

平成22年10月22日(金)までですが、各級とも定員に達し次第締め切ります。

※受講希望者が15名以下の場合は、大変申し訳ございませんが中止とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。その場合は申込者にはお知らせ致します。詳細は 開催案内・申込み書はこちら をクリックして下さい。

問合せ先 (社)岩手県建設産業団体連合会

TEL 019-625-2816ふれあい事業in渋民小学校 動画付き

2010年9月 3日 15:24千厩支部

支部青年部会は、9月2日(木)に平成22年度の「建設業ふれあい事業」を開催いたしました。本年度は一関市立渋民小学校の全児童(38名)を対象に開催いたしました。

建設機械の体験乗車や測量体験、工事作業(舗装工事、寄贈)見学などを実施しました。

建設機械の体験乗車では多くの笑顔が見られました。バックホウを使った釣りゲームも行い、児童は真剣な表情で取り組んでいました。

測量体験では、遠く離れたフェンスに計算問題や目の検査用紙等を設置、測量機器の性能に多くの児童が驚いた様子でした。ふれあい事業の様子(動画)

≪趣旨≫

学校や道路などを作っている建設業に対する理解を深めてもらうこと

小中学生の職業体験の場として、「ものづくり」の仕組みなどの理解を促すこと

地域貢献事業として地域の学校環境整備を行うこと≪平成22年度の実施内容≫

(1)生徒の体験乗車(建設機械とのふれあい)

バックホウの乗車体験・運転実技、高所作業車の乗車体験

(2)建設作業見学

舗装工事作業の見学を兼ねて舗装を小学校に無償寄贈

(3)測量体験

(4)職業体験

感想文、写生により、職業体験の経験を実感してもらう

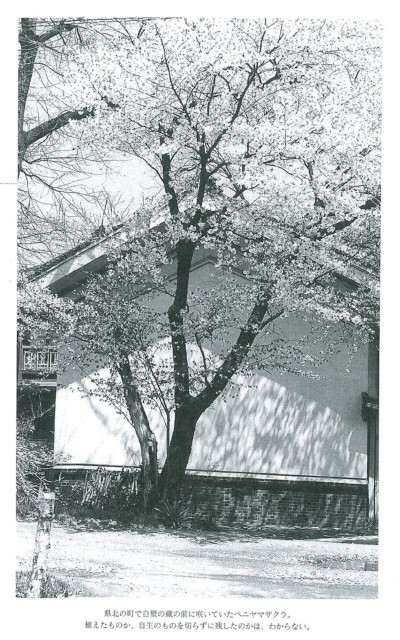

風景と樹木 第8話「ベニヤマザクラ」

2010年8月31日 19:14花林舎

風景と樹木

平成20年6月から「花林舎動物記」という楽しい動物のお話を読み切りで掲載しています。 「花林舎動物記」とは、滝沢村にある(株)野田坂緑研究所発行(所長 野田坂伸也氏)の会員限定情報誌「花林舎ガーデニング便り」の中で最も人気がある連載記事です。

「花林舎動物記」は数回お休みとなりますが、今回も『すこやかな暮らし発見、岩手から。「家と人。」』という雑誌から野田坂伸也氏の記事「風景と樹木」を抜粋し、転載させていただいきます。

今回は第8話「ベニヤマザクラ」をお送りいたします。ベニヤマザクラ

山にも里にも名桜あり

3月末ごろ、東京で桜が咲いたというニュースがTVや新聞を賑わすと、日本全国が春になったような錯覚に陥るが、このころ岩手ではまだ冬と春が行きつ戻りつしていて、ドサッと雪が積もることも珍しくない。

盛岡周辺で桜が満開になるのは、それから1ヵ月後の4月下旬である。岩手でも花見の名所の桜はほとんどソメイヨシノであるが、このころ山ではベニヤマザクラが咲く。

ベニヤマザクラには「オオヤマザクラ」「エゾヤマザクラ」と、別名が2つあるが、赤味の濃い花の色からつけられた「紅山桜」という呼び名が、その姿にもっともふさわしい。

関東から南に住む人の大半はこの桜を見たことがないだろうと思うが、ソメイヨシノなど足元にも及ばない美しい桜である。

ただし、野生種であるベニヤマザクラは、花色、樹形、花着きの良し悪し、開花と展葉の時期などかなりの変化があり、すべての個体が美しいわけではない。

しかし、本当にため息が出るほど美しい個体が、どの町や村にも大抵数本以上(隅々まで見て回っているわけではないから、実際にはこの何倍も)見つかる。

高校の校門前で、この学校出身の美女を全部集めて、そのエッセンスをまとめたような輝きを放っていたベニヤマザクラ。

あまり冴えない閉鎖間近のような工場のフェンス沿いに点在して、場違いのような美しさを誇っていたベニヤマザクラ。

その前をよく通る郊外のラーメン屋の裏に、突然妖艶な花の雲となって現れ、たちまち散ってしまうベニヤマザクラ。

普段人が訪れることもない開拓地の畑の外れに一本だけ、辺りを圧して気高く咲いていたベニヤマザクラ。

冬には強風吹きすさぶ山頂に山の春の光の精のようにキラキラ光って立っていたベニヤマザクラ。

―――山里や自然の山地で巡り会う桜は、その花に加えて、背景となる風景と光の状態がマッチした時、思わず息をのみ、立ち尽くすほどの美しさを示す。選び抜いた紅山桜の名所を

何年か前に県北の村を訪れたが、そこではとりわけ色の濃い、しかし色調がやや特異なベニヤマザクラが数本あった。

私の家の前には色は薄いピンクであるが、大輪で気品のある美花をつける樹がある。これは岩手山南麓で見つけた大木から増やした苗を植えたものである。

ベニヤマザクラの花の季節に、岩手の隅々まで歩いて、たくさんの名桜を見出したい、という願いを30年前から抱きながらまだ実行していない。きっと、さまざまな美しさを秘めたベニヤマザクラが数多く存在していることだろう。

東北には弘前城や角館のような全国に知られた桜の名所があるが、もしベニヤマザクラの優品を100系統選び抜いて、それをそれぞれ10本ずつ、計1000本を植えた桜園を造ったら、弘前も角館も「恐れ入りました」と頭を下げざるを得ないような名所になるだろう。

一昔前のイギリスなどでは、大金持ちがこのようなことを道楽としてやったそうだ。このところ落ち目の日本ではあるが、数10億円程度の金を持っている人は意外に多くいるらしい。そういう中のたった1人でいいから、その金をロクでもない息子や娘に無駄遣いされるより、桜を恋人にして余生を過ごそう、などと考えてくれないだろうか。

ソメイヨシノは空か雲のごとし

花見の名所の桜はほとんどがソメイヨシノであるが、これはなぜだろう。長い間考えていたが、わからなかった。しかし、ある年の春、ベニヤマザクラをたくさん植えた公園を歩いていて、ふとその答えがわかった、と思った。

ある桜研究家は「ソメイヨシノは樹体が大きく、横張り性のゆったりとした樹形になって、花数が多く、葉が全く出てこないうちに花が咲く」ことが花見に向くのだ、という解釈を披露した。これはいかにも科学者らしい論理的な分析であり、なるほどと納得した。

しかし、私はこのほかにもう一つ重要な理由があると思う。ソメイヨシノは〝気にならない〟花なのである。ほとんど白に近いが眩しい白ではなく、霞か雲のような穏やかさで、ゴザを敷いてご馳走を食べ、酒を飲んでいる時に、絶えず視野に入っているのに気にならない。空や雲のような存在になってしまうのである。

ところが、赤味の濃い美しいベニヤマザクラや八重桜の下だと、花が刺激的で〝気になって〟落ち着かない。したがって、花見の桜にはソメイヨシノが良い、というのが私の〝発見〟である。「花より飲み食い」の理由

また、人々は花見というとなぜ、桜を見ることは早々に切り上げて、あとは飲み食いに精を出すのか。その答えは「同一種大量植栽タイプの名所は退屈だから」である。

ソメイヨシノが数百メートルも続いている場所は、確かに壮観である。しかし、5分も見ればもう同じ風景の連続で飽きてしまう。だから飲み食いでもしないと時間を持て余してしまうのである。

しかし、こういう花見のスタイルも楽しい。昔、東京の上野公園の大群衆の花見を見た時にそう思った。ただし、見る対象は人である。花見に来てタガを外して楽しんでいる人々を見ていると面白くて、時間の経つのも忘れる。

しかし、他方では純粋に桜の美しさを愛でる桜の園も欲しい。それは公共事業で造るのは難しい。奇特な大金持ちと1人の桜気違いと自然条件を熟知した風景計画家のトリオが組まなければ実現しないだろう。

幻のベニヤマザクラの園を夢見て、今宵は久し振りに飲めない酒を温めるとしよう。

バックナンバー

第7話「シンジュ」

第6話「コナラ」

第5話「ハリギリ」

第3話「シナノキ」・第4話「カエデ類三種。」

第1話「ケヤキとサツキの大罪 -その1-」・第2話「ケヤキとサツキの大罪 -その2-」建設業ふれあい事業を行いました。

2010年8月30日 16:44二戸支部

8月25日(水)二戸支部青年部会(内沢真申部会長)では、二戸市立浄法寺中学校において「建設業ふれあい事業」を開催しました。

当日は、約35名の1年生、先生方、青年部会員29名が校庭に集合、開会式が行われました。

内沢部会長は「建設業はどのようなものか、どのように生活に役立っているかを知ってもらいたい」とあいさつ。

その後、二戸市建設整備部下水道課 古山工務主査より「二戸市特定環境保全公共下水道事業の概要」について、説明をいただきました。つづいて青年部会会員から、現在行われている「下水道工事現場」について、写真により下水道工事現場が完成するまでの説明を行いました。説明の後は、バックホウ2台・ローラー2台・高所作業車1台・測量機器を用意。6グループに分かれて、乗車体験・測量体験を行いました。暑さに負けずに、わくわくしながらも真剣に取り組んでいました。

連日の暑さですので、今回は、給水所を設け、水分補給をしながら体験学習が行われました。

体験学習終了後は、青年部会員による校庭の草取り・校庭整備等の奉仕活動を行い終了しました。

「いわけんブログ」をリニューアル

2010年8月27日 17:22岩手県建設業協会

青年部一関支部 ふれあい事業実施

2010年8月25日 18:42一関支部

8月25日に一関支部青年部(宇部和彦会長)で、一関市立一関東中学校

(千葉泰校長)に於いて、1年生37名を対象に建設業ふれあい事業を実施い

たしました。

社会と最も身近に接する場所である「現場」を公開し、好奇心あふれる子供

たちに体験学習をして頂き建設業というものに関心を深めてもらうことを目的

に、毎年支部管内の学校へ事業活動を行っております。

各リース会社のご協力の下、千葉校長先生・担任の先生他・生徒、青年部、

他関係者の計75名が参加。「一関市立一関東中学校舎 」

宇部会長 「今日は建設業の仕事の中の、ごく一部分ですが、実際に体験

してもらう事が一番の目的です、楽しんで下さい。」

室内ではCADの実演 測量機器の計測体験

建設機械乗車体験

測量体験コーナーで7m四方の

面積を測るクイズをし、閉会式

で成績発表、記念品を贈呈

原価管理と人材育成をテーマに第3回経営革新講座開催

2010年8月19日 14:21岩手県建設業協会

8月11日(水)に平成22年度第3回経営革新講座を建設研修センター大ホールで開催しました。

8月11日(水)に平成22年度第3回経営革新講座を建設研修センター大ホールで開催しました。

今回は午後の2部構成の講座となり、第1部は原価管理をテーマとしてミヤシステム(株)宮脇貴代之氏、第2部は原価管理・人材育成をテーマとして同じくミヤシステム(株)宮脇恵理氏を迎えての講義となりました。

宮脇貴代之氏 「現場が変わる!最先端の原価管理論」

宮脇貴代之氏 「現場が変わる!最先端の原価管理論」

経営力を強化するためには現場において一般管理費を意識し、原価管理、現場経営改善は手順を踏み、現場でのリアルタイムな損益管理を実践しなければならないことを解説しました。

宮脇恵理氏 「女子力を引き出そう!今こそウーマンパワーで建設経営をバックアップ」

宮脇恵理氏 「女子力を引き出そう!今こそウーマンパワーで建設経営をバックアップ」

現場管理を見直すために、工事管理など現場の情報を共有することにより利益率を1%上げるために女子力の強化が鍵を握っていることを解説しました。「道の日」の奉仕活動

2010年8月19日 09:55釜石支部

日向ダム湖畔の集いに参加協力

2010年8月18日 14:44釜石支部

建設業ふれあい事業を実施しました

2010年8月18日 12:19北上支部

北上支部青年部会(高橋幸二会長)は、7月8日、北上市和賀町の市立和賀西中学校(川村恵壽校長)の3年生52人を対象に建設業ふれあい事業を行った。同日は、青年部会員の指導で重機をゲーム感覚で操作したり、高所作業車の体験試乗を実施。また、県建設業協会一関支部が作成した岩手・宮城内陸地震に関する映像も観賞し、生徒らは建設業に対する理解と親しみを深めたようだった。

ふれあい事業には、高橋会長はじめ、同支部の小原志朗支部長、県南広域振興局土木部北上土木センターの鳥居健一所長、青年部会員23人が参加。高橋会長は「分からないことがあれば質問し、安全で楽しく建設業を学んでほしい」とあいさつ。

小原支部長は「建設業は、図面をもとにゼロから作り上げるのが仕事で、他の業種では味わえない喜びがある」と述べ、建設業に対する理解を呼び掛けた。

ふれあい事業では、4班に分かれDVD観賞や測量・重機試乗の体験を行った。グラウンドには、コマツや日立建機らの協力でバックホウ2台やタイヤローラ、コンバインドローラ、高所作業車を配置。DVD観賞では、同一関支部が作成した「よみがえる道に吹く風」と「岩手・宮城内陸地震から1年/災害から何を学んだか」の2本を観賞した。

バックホウの試乗体験では、バケット先端に釣針状の針金を取り付け、水を入れ先端を針金で丸く結んだペットボトルを設置。白線で丸く囲んだ中に、バケットを操作し、少し離れたところに運ぶゲームを実施。生徒らは、青年部の指導でレバーを巧みに操作し上手にペットボトルを移動していた。

重機を操作した菊池加奈さんは「難しかったけど、思った以上にうまくできた」と笑顔。DVDを観賞した小原直也君は「地震であれだけの被害を受けたのに、きれいな道路に復旧する建設業はすごい。地域を守ってくれているという思いも感じた」と感想を話していた。

(2010年7月13日付 日刊岩手建設工業新聞より抜粋)

平成22年度全国労働衛生週間のお知らせ

2010年8月17日 15:46建設業労働災害防止協会

期間

平成22年10月1日から7日準備期間

平成22年9月1日から30日22年度全国労働衛生週間スローガン

心の健康維持・増進 全員参加でメンタルヘルス趣旨

本年度の全国労働衛生週間は、厚生労働省の平成22年度全国労働衛生週間実施要領に基づき、建設業労働災害防止協会およびその他関係団体の協賛のもとに、9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間として、「心の健康維持・増進・全員参加でメンタルヘルス」

のスローガンのもとに展開される。

このため、経営トップをはじめ関係者は、本週間を契機に労働者の健康保持・増進等の重要性についてさらに意識を深め、心身ともに健康で、誰もが安心して働ける快適な職場づくりを目指し、店社と作業所との緊密な連携のもとに効果的な労働衛生管理活動を着実に実施するものとする。

特に、業務上疾病の予防対策や過重労働による健康障害防止対策、メンタルヘルス対策等に積極的に取り組むとともに、「リスクアセスメントの確実な実施」、「建設業労働安全衛生マネジメントシステム(コスモス)の導入・実施」をさらに推進する。また、「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」に基づく教育等の実施を図ることとする。なお、建災防岩手県支部では、振動障害予防対策指針に基づく教育「振動工具取扱い作業従事者教育」を11月9日(火)に予定しております。開催案内・申込書等はもうしばらくお待ちください。

青年部 クリーンロード作戦

2010年8月12日 15:26奥州支部

平成22年8月10日「道の日」に、青年部による"クリーンロード作戦"が行われました。

「市民の皆さんが利用しやすい道路環境」「日頃お世話になっている道路に感謝」の気持ちで取り組みました。

連日続く猛暑のなか、青年部約30名が頑張りました。青年部では、県と「いわての道ボランティア活動等支援事業」に関して覚書を締結し、今後もボランティアで清掃美化活動を続けていきます。

→

→

「道の日」とは...

国土交通省が昭和61年度に8月10日を「道の日」と制定しました。制定の目的

道路は国民生活に欠くことのできない基本的な社会資本ですが、あまりに身近な存在のため、その重要性が見過ごされがちです。そこで、道路の意義・重要性について、国民の皆さまに関心をもっていただくため、8月10日を「道の日」と制定しました。公共工事動向7月を更新しました

2010年8月11日 13:03岩手県建設業協会

(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内7月版)を掲載しました。

↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)7月版→ こちら(PDF)

← クリックにご協力を

← クリックにご協力を

長内川かわまつり&「道の日」

2010年8月10日 18:48久慈支部

久慈支部青年部会では‥

平成22年度「森と湖に親しむ旬間」行事の一環として

久慈地区分科会と長内川川の会が共催する

「長内川かわまつり」平成22年度道の日イベントとして

県北広域振興局土木部・二戸土木センターが主催する

もうひとつの「塩のみち」~旧伊保内街道~今年も協力させていただきました

「長内川かわまつり」 8月1日

まずは

イベント前日の会場設営

気温は高くは無かったけど

湿度が高く、皆さん汗だく

で、黙々と‥

イベント当日は

「イワナのつかみ捕り」を担当

天候にも恵まれ、沢山の方が

参加していました。

道の日イベント「もうひとつの塩の道」 8月10日

開会式&木藤古村長さんの

講話をお聞きしました。会場の「バッタリー村」は

久慈市山形町にあります

旧伊保内街道「塩のみち」を

散策。。。。。

途中で休憩を挟み、木藤古

村長のお話を伺いながら

歩きました。

22年度道の日in宮古

2010年8月10日 14:19宮古支部

「道の日イベント」奉仕活動を開催

2010年8月10日 13:50千厩支部

8月9日(月)、千厩土木センター、一関市各支所、(社)岩手県建設業協会千厩支部青年部会、岩手県建設業女性マネジングスタッフ協議会千厩支部の共催により「道の日」イベントを開催いたしました。

川崎町「道の駅かわさき」、室根町「旬菜舘」、東山町「ひがしやま季節館」の3会場に別れ、沿道のゴミ拾いや草取り、花の種(道路ふれあい月間のPR広告を印刷したもの)及びパンフレット配布等を行いました。道路の環境美化により、帰省客を気持ちよく迎えることが出来ます。また、会場の一つ川崎町「道の駅かわさき」近くの北上川河川敷では、14日に「かわさき夏まつり花火大会」が開催されます。

電子納品研修会を開催いたしました。

2010年8月10日 10:24岩手県建設業協会

岩手県建設業協会では岩手県土木施工管理技士会・岩手県土木技術振興協会共催のもと、7月27日より会員限定で電子納品研修会を開催しております。

研修の様子を見に伺った8月6日(金)は上出来 中級(ピースネット)の研修日となっており、講師に加藤裕幸氏を迎え、CAD製図、実務作業の流れ、完成図のデータ入力等を行い、実践的な研修会となりました。

今回はデキスパート(建設システム)、上出来(ピースネット)、武蔵(福井コンピューター)の研修を初級と中級に分けたメニューといたしました。

8月下旬には武蔵「福井コンピューター」の研修を行い、平成22年度の電子納品研修会は終了となります。

月別アーカイブ

- 2026年

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年