いわけんブログ

第25回 建設業労働災害防止安全衛生宮古・下閉伊大会

2011年11月22日 16:38宮古支部

「建設業ふれあい事業」図画・作文展(磐清水小学校)を開催しています。

2011年11月22日 16:03千厩支部

10月26日(水)に一関市立磐清水小学校で開催いたしました建設業ふれあい事業の図画・作文展を一関市千厩町の千厩ショッピングモール「エスピア」で開催中です。児童が描いた建設機械体験乗車等の図画及び作文、写真等を展示しています。児童の個性あふれる作品を見ることが出来ます。

期間 10月19日(土)から10月27日(日)

場所 千厩ショッピングモール エスピア

一関市千厩町千厩字東小田90番地 TEL 0191-53-3050

.jpg)

.jpg)

平成23年度建設業ふれあい事業

一関市立磐清水小学校 全児童(44名)

平成23年10月26日(水)

(1)生徒の体験乗車(建設機械とのふれあい)

バックホウの乗車体験・運転実技、高所作業車の乗車体験

(2)建設作業見学

敷砂利作業の見学を兼ねて学校環境整備

(3)測量体験、建設機械見学

(4)職業体験

感想文、写生により、職業体験の経験を実感してもらう

(5)その他奉仕活動

1年生の優秀賞作品

.jpg)

2年生の優秀賞作品

.jpg)

3年生の優秀賞作品

.jpg)

学年ごとに優秀賞受賞者に表彰状を授与します。

遠野支部青年部が表彰

2011年11月22日 11:52遠野支部

11月19日、遠野市環境フォーラム2011で支部青年部が表彰された。

このフォーラムは市の環境フロンテア遠野が主催,プログラムは次のとおりです。

表彰は、団体の部において地場産業として地域社会に貢献できるような活動を行ってきたことにより、この活動が評価され表彰された。

正面が照井青年部会長です。

団体の受賞者です。

この活動は、青年部恒例の事業で、毎年7月の河川愛護月間、8月の道の日、このことに鑑み23年度、遠野花火大会のメイン会場の草刈、ゴミ拾いを行いました。また、国道283号線の旧仙人道路の待避所も行われた。

この活動は、当所岩手県と建設業協会の青年部で始まりましたが、いまでは、県、市のほか諸団体も賛同され本年度は70名の参加者でした。

その後、夏の風物詩、遠野花火大会が8月15日には開催されました。今後も、このような活動をとおし、地域社会の環境問題に取り組みながら、遠野の豊かな自然環境を後世に引き継ぐための運動を展開することと思います。

骨寺村荘園遺跡の秋季土水路整備のボランティア活動実施

2011年11月21日 17:15一関支部

冬季の労災防止を!現場安全パトロール実施。

2011年11月17日 18:34千厩支部

.jpg)

11月17日、千厩支部の現場安全パトロールを実施しました。一関労働基準監督署の専門官、会員企業の事業主など9名で3現場を巡回しました。今回の対象現場は、一関市千厩町の土木工事2現場、同川崎町の建築工事1現場です。本格的な冬季をむかえる中、労働災害防止対策の徹底を訴えました。好事例として、架空線に配慮した誘導員の配置を行っている等があげられました。また、転落防止対策の徹底について意見が出されました。

千厩支部では、安全パトロールに建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS:コスモス)の柱であるリスクアセスメントを取り入れています。今回は「水路床掘工」及び「マンホール掘削、土留工」についてリスクアセスメントを実施いたしました。

.jpg)

まったくの余談ですが、写真右側のお店は「ずんだ餅(大福)」が美味しい熊谷菓子店(千厩町千厩)です。千厩にお越しの際にはお土産にどうぞ。

いわて年末年始無災害運動実施について

2011年11月14日 11:31建設業労働災害防止協会

スローガン

危険を見つけて無くそう災害

あなたの無事が家族の願い!

実施期間

平成23年12月1日~

平成24年1月31日

準備期間

平成23年11月1日~11月30日趣旨

岩手県内における労働災害は長期的には減少傾向にありますが、労働災害は本来あってはならないものであり、その根絶に向けた不断の取組が必要です。

これから年末年始のあわただしい時期を迎え、寒冷の季節に入って凍結、降雪等の自然要因も加わり、労働災害の発生する危険性が更に高まっていく中で、労働災害を未然に防止するためには、関係者が職場の安全について一層深く認識し、労働災害の発生リスクをまだ芽のうちに摘み取っていく努力が必要です。

一年の締めくくりを笑顔で送り、災害のない明るい新年を迎えるために、「安全最優先」の考え方を基本に、あわただしい時期にこそ、作業前の点検の実施、安全な作業方法の確認などを着実に実施しましょう。平成23年度 建設業年末年始労働災害防止強調月間について

2011年11月14日 11:29建設業労働災害防止協会

趣旨スローガン

無事故の歳末

明るい正月

( 福田 沙紀)

(南 明奈)期間

平成23年12月1日~

平成24年1月15日

実施要領

年末年始には、工事の輻輳化等により、労働災害が多発する傾向にある。したがって、これに対処するため、建設業労働災害防止協会の主唱により、本年12月1日から平成24年1月15日までを「建設業年末年始労働災害防止強調期間」と定め、「無事故の歳末 明るい正月」のスローガンのもとに、労働災害防止の徹底を図るための運動を展開するものとする。

このため、本期間を契機として、経営トップをはじめ関係者は、安全衛生水準の一層の向上を目指し、店社と作業所との緊密な連携のもとに効果的な安全衛生管理活動を実施するものとする。いわて年末年始無災害運動実施について

2011年11月14日 10:50建設業労働災害防止協会

スローガン

危険を見つけて無くそう災害

あなたの無事が家族の願い!

実施期間

平成23年12月1日~

平成23年1月31日

準備期間

平成23年11月1日~11月30日趣旨

岩手県内における労働災害は長期的には減少傾向にありますが、労働災害は本来あってはならないものであり、その根絶に向けた不断の取組が必要です。

これから年末年始のあわただしい時期を迎え、寒冷の季節に入って凍結、降雪等の自然要因も加わり、労働災害の発生する危険性が更に高まっていく中で、労働災害を未然に防止するためには、関係者が職場の安全について一層深く認識し、労働災害の発生リスクをまだ芽のうちに摘み取っていく努力が必要です。

一年の締めくくりを笑顔で送り、災害のない明るい新年を迎えるために、「安全最優先」の考え方を基本に、あわただしい時期にこそ、作業前の点検の実施、安全な作業方法の確認などを着実に実施しましょう。(社)岩手県建設業協会盛岡支部 安全パトロール

2011年11月11日 16:31盛岡支部

建退共岩手県支部☆民間工事にも適用されます

2011年11月 9日 14:06建退共岩手県支部

建退共制度は民間工事も対象です

建設業退職金共済制度は、昭和39年に業界の強い要望に応え

て発足し、以来47年間現場で働く方へ確実に退職金をお支払い

することを目標に、普及促進活動が行われてきました。支部では許可業者の48.9%に

あたる2,144の事業所が加入、

共済手帳を所持する被共済者は

43,580人と現場で働く労働

者の84.5%に達しています。

ところが、建設投資の減少等に

数に対応した共済証紙が貼られて

いない共済手帳が散見されます。

公共工事では発注者のご協力も

あり、概ね十分な証紙の貼付が行

以上を占める民間工事においては、

まだまだ普及が進んでおりません。

このため(社)日本建設業連合(日建連)においては、平成

21年4月の「建設技能者の人材確保・育成に関する提言」の

なかで建退共の普及・拡充を課題とし、平成23年4月には作

業所長向けの建退共パンフレットを作成、特に民間工事での証

紙代の積算算入を目指し、さまざまな取組みによるご協力を頂

いています。

公共、民間を問わず働いた日数分の証紙を貼ることが、建退

共制度活用の要となります。

建退共では今後、民間工事での建退共の普及を積極的に進め

たいと考えています。

建退共岩手県支部☆災害救助法適用特例措置のお知らせ☆

2011年11月 8日 16:21建退共岩手県支部

東北地方太平洋沖地震

被災者救済特例措置の経過報告3月11日の大地震から8ヶ月、仮設住宅の寒さ対策や雇用対策

など、復旧、復興に向けてさまざまな対策が進められています。

建退共岩手県支部においても、

被害に遭われた事業所の皆様か

ら各種手続きのご相談、ご照会

を受けて、流失したり損傷した

共済手帳や共済証紙の特例措置

を実施してきました。その結果、平成23年10月31日

までの岩手県内の特例措置申請

件数は、被共済者個人からの

申請を含め72件になりました。

この申請により再発行された

共済手帳は857冊、共済証紙は6,760 日分になります。

特例措置についてのご相談は、下記電話で承ります。

建退共岩手県支部:019-622-4536

芦東山記念館で秋季特別展「仙台藩ゆかりの学者」を開催しています。

2011年11月 8日 11:28千厩支部

刑法思想の先駆者である芦東山(1696-1776)の資料を展示している「芦東山記念館」(一関市大東町)で秋季特別展「仙台藩ゆかりの学者」が開催されています。

「秋季特別展 仙台藩ゆかりの学者」

・平成23年9月27日から12月4日まで

(記念講演会)

日時 11月13日(日)13:30から15:30

場所 芦東山記念館ホール

講師 仙台市博物館学芸員 水野沙織氏

題目 「仙台藩ゆかりの学者」

芦東山(あしとうざん)は元禄9年(1696)に現在の一関市大東町渋民に生まれました。幼少から学問に励み、仙台藩儒学者として第5代伊達吉村に仕えます。藩政に関する考えを上言し、講堂座列に関する願書を出した結果、評定所よって処罰されました。元文3年(1738)から宝暦11年(1761)までの23年間も現在の宮城県加美町や栗原市で幽閉生活を送ります。幽閉生活の間に執筆したのが「無刑録」で、我が国の刑法思想の根本原理となりました。

芦東山に関連した史跡や周辺の案内図です。

周辺には、芦東山の生家や墓地、終焉の地などゆかりの地が点在しています。

大きな地図で見る

公共工事動向10月を更新しました

2011年11月 7日 17:24岩手県建設業協会

(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内10月版)を掲載しました。↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)10月版→ こちら(PDF)

← クリックにご協力を

← クリックにご協力を

風景と樹木 第17話「盛南開発地区の伐採された大エゾエノキ」

2011年10月29日 15:04花林舎

風景と樹木

平成20年6月から「花林舎動物記」という楽しい動物のお話を読み切りで掲載しています。「花林舎動物記」とは、滝沢村にある(株)野田坂緑研究所発行(所長 野田坂伸也氏)の会員限定情報誌「花林舎ガーデニング便り」の中で最も人気がある連載記事です。

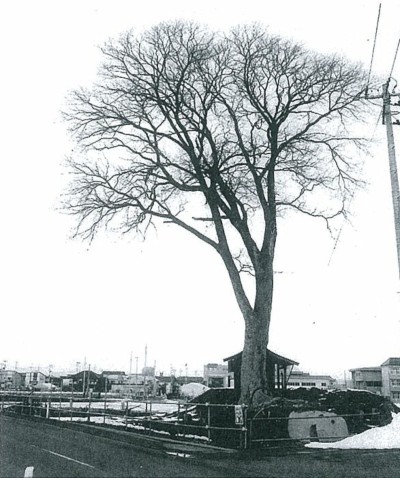

先月に引き続き今月も『すこやかな暮らし発見、岩手から。「家と人。」』という雑誌から野田坂伸也氏の記事「風景と樹木」を転載させていただいきます。盛南開発地区の伐採された大エゾエノキ

斜めの道と大エゾエノキ

盛岡市の玄関口、JR盛岡駅前一帯の繁華街から雫石川一本隔てた対岸は、ついこの間まで農家が散在する田園地帯であった。そこに以前の面影はかけらほども残っていない新しい都市造りが着工され、みるみるその範囲を拡大し、やがて完成しようとしている。一般には盛南開発地域と呼ばれている。

ほぼ碁盤の目状に直角に交差している街路の中に、ただ一ヵ所斜めに走っている道路がある。元々は農道であったがこの道路の延長線上に岩手山の美しい姿が望まれることから、その景観を残し新しい街のシンボルの一つとするために、特例として既存の路線がそのまま使われることになったのである。心憎い配慮であった、と思う。

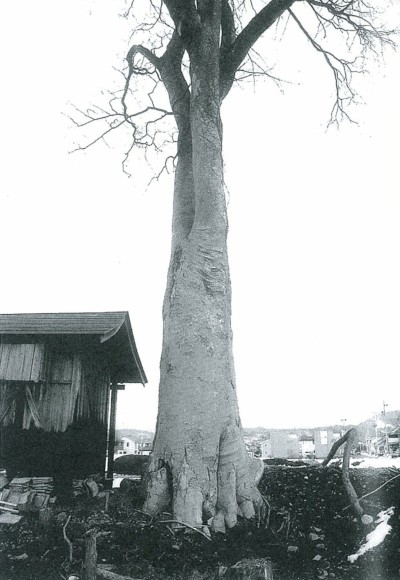

この道路が盛南開発地区を通る区間のちょうど真ん中あたりに1本の巨木がそびえ立っていた。道路から10メートルほどのすぐ近くにあり、樹高20メートル以上、太い幹が直立して伸び均整の取れた枝ぶりは威厳と気品に満ちてここを通る人々を魅了した。冬の姿も良かったが、新緑の頃から秋の落葉前までの圧倒されるような堂々たる姿は、大木がどれだけ大切なものであるか見るたびにいつも思い知らされていた。幹肌はケヤキに似ているが枝の形はコナラに似ていて、よほど樹木に詳しい人でなければこの木の名前は知らないまま眺めていたであろう。もし盛南開発地域が「景観に十分な配慮をして計画を進めていた」のであれば、だれが見ても全区域の最高のシンボルツリーとして絶対に残さなければならない樹木であった。その巨木が切り倒されてしまった。盛南開発史上最大の愚挙の一つであると言いたい。

実に堂々たる巨木であった。

葉のついている季節の写真をとっておけばよかった。伐採の理由

新聞に取り上げられる数ヵ月前、そばを通りかかったらこの木の近くまで造成工事が迫っていたので、保存されるに違いないけど念のため、と開発を行っている役所の担当者に「あのエゾエノキは残すでしょうね」と問い合わせたことがある。すると「あれは伐採します」という返事が返ってきた。心底驚いた。役所は一体何を考えているのだ、と思った。その担当者は何度かあったことのある人だったので、伐採する理由を詳しく説明してくれたがそれによると、

①エゾエノキの周辺は地盤高が変わり、木の周りは掘り下げられてしまう。つまり木の根を切らざるを得ない。ということは現在位置に残しても生存は不可能である。

②移植しようとしても、あまりにも大きすぎて、生かすことは極めて困難であると診断された。

という理由で伐採することになったというのである。

移植は無理である、ということは私も造園の仕事に携わっているのでそのとおりだと思った。これだけの大木を移植した場合、何とか生きたとしても元の美しい樹姿を保つことはまず不可能であるから、移植する意味が無い。移植するとしても樹木を立てたままそろそろと引っ張っていく「立て引き」という方法になるであろうが、これで移動できる距離はわずかなので依然として道路の近くに残ることになる。根のかなりの部分が伐られてしまっているから暴風の際に倒れる恐れがある。倒れる方向によっては大惨事になる。その可能性を考えると移植の引き受け手がないだろう、と私は考えた。だから移植はできない。この木を生かす唯一の方法は現在地にそのまま残すことである。

土地の造成がこの木の近くまで迫ってから大エゾエノキをどうするかという検討委員会が開かれた、と新聞で見た。伐採することがすでに決まってからである。だいたいこういう委員会は役所の方針を追認するためのご用委員会であることが多いが、この場合は違った。委員会はエゾエノキを保存すべし、という結論を出したのである。驚きかつ喜んだ、がそれもつかの間であった。役所側では「現在地での保存はできないので移植することになるが、それには数千万円かかる。その費用は認められないので伐採するしかない」と主張して、結局切り倒してしまった。金があっても十分な時間的余裕がなく、根回しもしないで移植するのでは活着の可能性は小さいし倒木の恐れが大きいから、やらない方が良いと私は思った、ということは前に述べた。開発計画の細部まで決まった後ではエゾエノキの生き残る道はなかったのである。

近くで見ると少し怖い。

離れて見るとどれほど大きな木で、どれほど風景的に

重要な木であったかわかる。

計画の思想

岩手山の景観を見るために斜めに交わる道路を残す、という快挙を思いついた人々がなぜこの木を残すということについては無関心だったのか、私は理解できない。あの道路と大エゾエノキはセットである。あの道路の景観はあのエゾエノキがあることによって大きな価値を生み出していた。それを見落としていたのだろうか。それとも、計画の手法そのものにエゾエノキを無視する原因があったのだろうか。

完成が近付いている新しい街は中央に大幅員のシンボルロードがあり、ここには森ができる予定である。以前私は「これは素晴らしい計画だ」と思っていたが、エゾエノキの事件があってから考えが変わった。この大きな道路は「大きいことはいいことだ」という時代の思想が生み出したシンボルである。全体を鳥瞰図的に見た計画である。森のシンボルロードをつくる代償としてこの地域に存在したこまごまとした幾多の思い出に満ちた風物のほとんど全てを抹殺してしまった。計画者は、はじめに元の田園の中を隅々まで歩き回り、価値あるものを見出して地図の上に印し、それと新しい街をどのように組み合わせていくか、と考えるべきだったのである。虫の目、あるいは獣の目で見たものを活かす計画であれば、エゾエノキは生き延びることができたであろう。返す返すも残念である。(エゾエノキを残すことに爪の先ほどの寄与もできなかった造園関係者の一人として、悔恨の気持ちを込めて)

「風景と樹木」バックナンバー

第16話「ヤマアラシ」

第15話「ネムノキ」

第14話「トチノキとマロニエ」

第13話「シロヤナギ」

第12話「オニグルミ」

第11話「ヤマナシ」

第10話「カツラ」

第9話「ダケカンバ」

第8話「ベニヤマザクラ」

第7話「シンジュ」

第6話「コナラ」

第5話「ハリギリ」

第3話「シナノキ」・第4話「カエデ類三種。」

第1話「ケヤキとサツキの大罪 -その1-」・第2話「ケヤキとサツキの大罪 -その2-」第1回建設現場合同安全パトロール実施

2011年10月28日 18:52一関支部

建災防一関分会では、10月27日に今年度第1回建設現場安全パトロールを実施しました。

県発注の建築1現場と市発注の土木2現場を巡回。

一関労働基準監督署、県一関土木センター、一関農林振興センター、一関農村整備センター、一関市、平泉町、一関分会役員、安全指導員の15名参加

パトロール行程を打合せした後、現場へ

現場では、代理人より工事概要の説明を受け、現場の状況を見て回った。

現場巡回終了後、代理人を含めて検討会を行ない、各現場ごとに指摘し合い改善点の早期是正を促した。

最後に一関労働基準監督署の地方産業安全専門官より、講評と「除染作業における労働者の放射線障害防止措置」について説明を受けました。「建設業ふれあい事業」in磐清水小学校

2011年10月28日 17:10千厩支部

.jpg)

10月26日、当支部青年部会は一関市立磐清水小学校(千厩町)にて「建設業ふれあい事業」を開催しました。全校児童44名が参加して、建設機械の体験乗車や測量体験、工事作業(砂利舗装)見学などを実施しました。

開会式では千厩土木センター所長、一関市千厩支所長(代理:建設課長)からご挨拶を頂きました。

バックホウでの体験乗車では、はじめに土砂の掘削や旋回の練習を行ってから、釣りゲームに挑戦しました。児童は真剣な表情で取り組んでいました。

高所作業車では、下からは見えない室根山を眺め、校庭の友達に楽しそうに手を振っている児童も多く見られました。

測量機械では距離を測る体験や遠くの絵を見たりしながら、驚いた様子でした。敷砂利の作業もスコップを持って体験してもらいました。4班に分かれて、体験開始です。

.jpg)

バックホウの操作体験、子供たちは覚えるのが早い!

.jpg)

タコが釣れました!

.jpg)

どこまで上がるのかな?

.jpg)

どんどん上がります。

.jpg)

高いよー!

.jpg)

どうして距離が測れるのかな?遠くまで見える!

.jpg)

ローラーという機械が通ると、固まるよ。

.jpg)

砕石を平らにしましょう!上手いよ!

.jpg)

将来、有望だなあ。

.jpg)

.jpg)

楽しかった時間はあっと言う間に過ぎました。

楽しかった人は? 全員が手を上げました。

.jpg)

将来、建設業で働いてみたい人?

少し減りましたが、こんなに将来の仲間が出来ました。

.jpg)

磐清水小学校の皆さんは、とても素直な子供たちで青年部会員一同感動しました。ありがとうございました。宮古クリーン作戦

2011年10月28日 16:53宮古支部

青年部「ふれあい事業」開催

2011年10月28日 16:32岩泉支部

岩手県内の自治体における前払実施基準一覧(10月現在)

2011年10月28日 15:50岩手県建設業協会

(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている岩手県内の自治体における前払実施基準一覧(平成23年10月現在)を「各種情報」内の「東日本建設業保証(株)岩手支店提供資料」に掲載しました。

↓PDFファイル↓

岩手県内の自治体における前払実施基準一覧 こちら(PDF)

← クリックにご協力を

← クリックにご協力を

遠野支部 青年部ふれあい事業開催

2011年10月27日 17:07遠野支部

10月11日 遠野市立小友中学校で開催された。

最初に照井部会長が、このような機会を作って戴いた小友中学校長はじめ職員のご協力に対しお礼申し上げ、また、このふれあい事業に遠野市環境整備部長、遠野市教育長、遠野土木センター所長のご臨席戴いたことに対しお礼申し上げた。ついで、業界の厳しい環境にあるとしながらも、建設業はなくなる仕事ではないとし、将来、若い世代の皆さんと一緒に仕事が出来る日を期待し、建設業を職業の選択の一つとして考えて下さいと申し上げご挨拶した。

照井会長があいさつです。

来賓者よりご挨拶戴きました。

来賓者(右側より)

遠野土木センター 伊藤茂樹所長

遠野市長代理 環境整備部立花恒部長

遠野市小友中学校 遠藤宗俊校長

遠野市教育長 藤澤俊明様です。

教育長はただ今ご挨拶を申し上げております。

26名の青年部会員のです。おそろいの岩手県建設

業協会のベストを着用しています。

小友中学校の生徒諸君です。すごく元気があります。

生徒代表挨拶です。

測量体験です。あそこま

でなんメートルある?ここでいいのか?

重機、タイヤローラ、バックホー

などの体験試乗です。皆んな、

なかなかうまいです。

どこかで見た人が!

女性マネジングの役員さんで

はないですか、子供たちに混

じって高所作業にのって体験

学習を行ってなっておりました。

最後に青年部と生徒の

皆で舎前に敷き砂利を

まいて、不陸整斉して

おりました。

最後に友中の人文字を作成し学習が終わりました。

月別アーカイブ

- 2026年

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年

.jpg)