いわけんブログ

- 2011年12月 一覧

風景と樹木 第19話「ヒマラヤスギ」

2011年12月27日 18:31花林舎

風景と樹木

平成20年6月から「花林舎動物記」という楽しい動物のお話を読み切りで掲載しています。「花林舎動物記」とは、滝沢村にある(株)野田坂緑研究所発行(所長 野田坂伸也氏)の会員限定情報誌「花林舎ガーデニング便り」の中で最も人気がある連載記事です。

今月も『すこやかな暮らし発見、岩手から。「家と人。」』という雑誌から野田坂伸也氏の記事「風景と樹木」を転載させていただいきます。

ヒマラヤスギ

インド北西部へのツアー

20年ほど前、インド北部の植物を見るツアーに参加したことがある。そのころ私は造園のコンサルタントをしていたが、バブル経済真っ盛りで1年365日のうち350日くらいは夜遅くまで仕事をしていた。好きな仕事ではあったがさすがにくたびれて気力の衰えを感ずることがあった。1年に1回の海外旅行は妻子は連れずいつも自分だけ。家族にはすまなかったなあと今は思うが、当時は気楽なあなた任せのツアーで外国の町や村をぶらついていると、疲れがじわーっと湧いてきてやがてだんだん薄れていくのがよくわかった。日本に帰るやいなやまた山のような仕事が待ち構えているのだが、しばしその恐怖を頭から振り払っての旅であった。

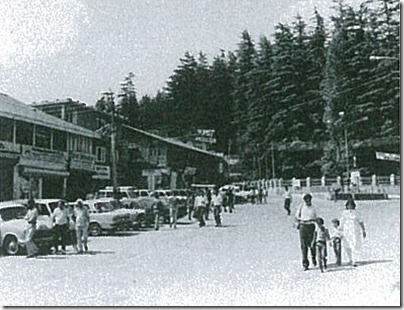

行ったのはインド北西部の標高1000メートルくらいのところにある町で、人口は2~3万人と推測した。この町のホテルに泊まって、近在の山野や町、村を訪ねて歩くのである。参加者は一人を除いて50歳以上なので山登りなどはしない。車で行ってそのあたりをぶらぶら歩くのである。すぐに分かったのであるが、このあたりはヤギを放牧しているところが多く、植物はたいてい食べられてしまっていて、見るべきほどのものはなかった。しかし植物を見るより人間を見ているのが面白いということがわかったので、腹は立たなかった。

チベットから移住してきた人々が多く、彼らは山の急斜面にも家を建てていた。服装も顔つきもかなりさまざまで、住宅の様式にも変化があった。泊っていたホテルの隣にやや大きい建築が工事中であったが、そこで1日中石をハンマーで叩いて割っている老婆がいた。何をしているのか初めはわからなかったが、どうやら建物の基礎に使う砕石を作っているのではないかと気がついた時は驚いた。

ヒマラヤの山並みまでは、ふた山くらい越えないとたどりつかない様であったが、それでも町の両側は標高差1000メートル以上の山脈が続いているということは、つまり大きな谷間に町は広がっていたのである。谷間の全貌を眺められる山の中腹に昔の豪族の住まいがあった(今はトレッキングをする外国人旅行者の宿になっていた)が、ここからの眺めは実にすばらしかった。澄んだ水がところどころですさまじい急流となって、町を縦断して流れていた。

自生のヒマラヤスギ

この町のいろいろな場所にヒマラヤスギが生えていた。

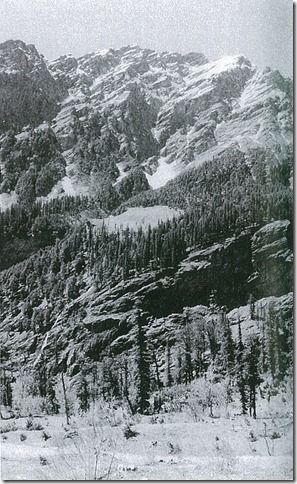

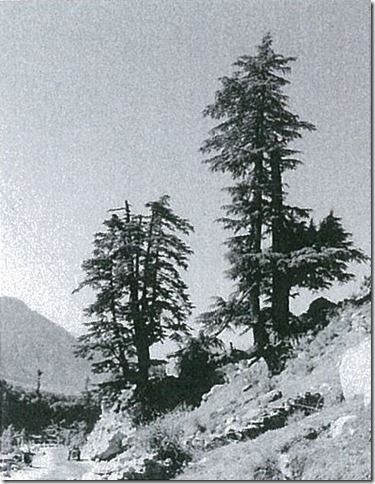

最も大きいヒマラヤスギの群落は町の両側にそびえる山々の斜面に成立している森林で、30度以上ある急斜面に遥か上方まで続いていた。推測ではあるがこのあたりでは標高1000メートルから3000メートルくらいまで分布しているように思われた。山の斜面は土がなく、ヒマラヤスギは崩れ落ちてわずかに溜まっている岩屑に根を張っているらしかった。

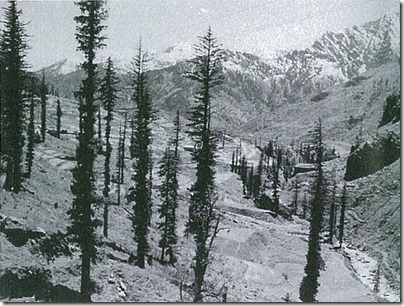

河原にも広くヒマラヤスギの森林があった。寺院の周りに成立している森林もあった。そのほか道路沿いの岩場に点在していたり、集落の中央に巨木が立っていたりした。

谷沿いや畑の近くのように土があり、乾燥しない場所には広葉樹も生えていたが、急斜面や岩場や河原のように乾燥し痩せた土しかないところはヒマラヤスギが占拠していた。日本ではアカマツが生えているような土壌条件のところである。その上、インド西部は年間降雨量が日本の半分くらいしかない乾燥地帯なのである。

盛岡の知り合いの庭師が、ヒマラヤスギの種を播いて苗を作ったら、「黒土の所より肥料分の乏しい赤土のところの方が成長が良いので不思議に思った」と話すのを聞いたことがあるが、ヒマラヤスギの自生地の地盤を見るとまさしくそれを裏付ける条件になっている。

また、日本では強風で倒伏しやすい木といえばまずヒマラヤスギが挙げられ、その理由は浅根性だからということになっているが、ヒマラヤスギはきっと「日本のように雨が多くて乾燥しないところでは、俺は根を張る必要がないのさ」とつぶやいているに違いない。

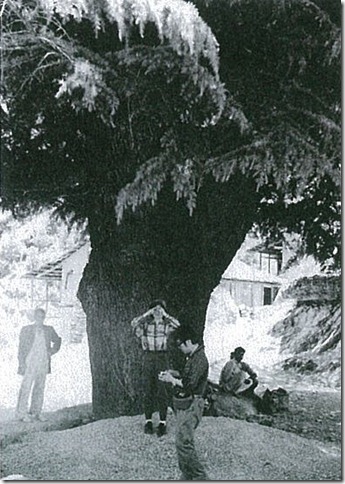

ヒマラヤスギの森林の中には他の樹木も草本も極めて少なかった。密生した森になっているために林内が暗すぎて生育できないのか、その他の条件があるのかは分からない。森林の中のヒマラヤスギは枝張りが小さくて下枝がなく、日本の公園などで見られるヒマラヤスギのような優美な姿とはかなり印象が異なっていたが、それ以上に違っていたのは道端などにあるヒマラヤスギで、近くに寄って葉を間近で見ないと何の木か全くわからないほど破壊された樹形をしていた。住民が枝を切り落として薪にするためにそのような樹形になっているとのことであった(伐採するとそれでおしまい。枝を切って使っていれば永久に薪を生産できる)。

枝が切りおとされたヒマラヤスギ。

枝が切られて樹形が変ってしまったヒマラヤスギ。

川原に成立しているヒマラヤスギの密生した森林。

樹間をゆったりと空けて植えられたヒマラヤスギは下枝が長く伸びてゆるやかな曲線を描き、世界3大庭園樹の一つ(日本ではとても庭の木とは考えられないほど大きくなるが)とされるほど美しい樹木であるが、自生地で見たヒマラヤスギは、あるものは単純に垂直に伸びているだけであるし、あるものはめちゃくちゃな形に変えられて生きていたし、あるものは集落を睥睨するような威厳を持って立っていた。全てに共通してどこか猛々しい雰囲気が感じられた。それは住民との様々な関係によって形成されたのであろうと私は推測した。

そして、そのようなヒマラヤスギを見てきた後では、公園などで見られる整った姿のヒマラヤスギはなんとなくウソっぽく感じられ違和感を覚えるようになった。これまで私たち造園家は、ヒマラヤスギをただ美しい木としてしか扱ってこなかったが、それは温和な自然環境の中で見せる一つの仮面にすぎないということを知れば、もっと違う植栽デザインが生まれるであろう。

「風景と樹木」バックナンバー

第18話「こぶし」

第17話「盛南開発地区の伐採された大エゾエノキ」

第16話「ヤマアラシ」

第15話「ネムノキ」

第14話「トチノキとマロニエ」

第13話「シロヤナギ」

第12話「オニグルミ」

第11話「ヤマナシ」

第10話「カツラ」

第9話「ダケカンバ」

第8話「ベニヤマザクラ」

第7話「シンジュ」

第6話「コナラ」

第5話「ハリギリ」

第3話「シナノキ」・第4話「カエデ類三種。」

第1話「ケヤキとサツキの大罪 -その1-」・第2話「ケヤキとサツキの大罪 -その2-」岩手県へ要望

2011年12月26日 14:13岩手県建設業協会

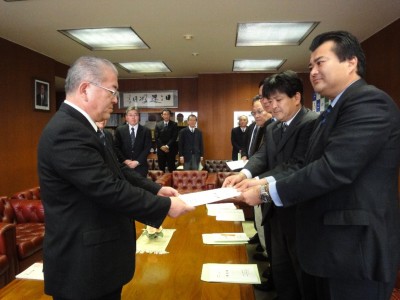

平成23年12月22日(木)、(社)岩手県建設業協会は(社)岩手県建設産業団体連合会と連名で岩手県に対して建設産業振興に関する要望を行いました。

要望活動は、建設業協会正副会長並びに建産連副会長が同行し、現在の建設業界が抱えている諸問題に対し、改善要望をしたものです。

要望事項は震災に係る工事分野、設計・資材分野、一般工事分野の三部門となっており、特にも建設業の元請下請の良好な関係を構築するには入札制度の早期改善が必要だと訴えました。

震災に係る工事分野

1 復旧・復興工事に貢献した地元企業の優先指名

2 資機材および労務単価の適正価格の反映

3 中間前払金の活用促進

4 配置技術者の雇用条件の撤廃および対象工事からの早期登録解除

5 フレックス工期制度の適用

6 施工従事者の作業環境の維持を図るため、宿泊施設等の建設

7 施工従事者等の隣県に対する支援要請

8 三陸沿岸道路及び横断道路の早期全面開通にかかる国への要請震災に係る設計・資材分野

1 測量・設計業務の県内資格業者への発注

2 県産材の砕石等資材の調達および使用

3 アスファルト再生合材等の中間処理施設への優先搬入および活用促進

4 アスファルト合材等の長距離搬送にかかる運賃・中温化剤等の経費の計上一般工事分野

1 「ゼロ県債」事業の積極的活用

2 内陸部への事業削減撤廃と早期発注

3 予定価格の事前公表の廃止

4 失格基準価格制度および調査基準価格の見直し

5 塗装工事の総合評価入札方式の導入および基幹技能者の工事現場配置の義務付け

6 地域維持型契約方式の導入にかかる仕組作りおよび適切な積算計上

建退共岩手県支部 ☆ お知らせ ☆

2011年12月26日 10:38建退共岩手県支部

手帳申込書などパソコンで直接作成できます

12月26日から建設業退職金共済事業本部のホームページで、

次の3つの申請書については、パソコンにダウンロードしていただき、

直接入力して作成 できるようになりました。

1. 共済手帳申込書 (様式002号)

2. 共済手帳更新申請書 (様式005号)

3. 掛金助成手帳更新申請書 (様式006号)

どうぞご利用下さい。

「ダウンロード」をクリック ↓

「1.各種申請書」をクリック

せんまや光のページェント

2011年12月24日 09:37千厩支部

建設研修センターからのお知らせ「冬期間の積雪の備え」など

2011年12月21日 09:38建設研修センター・建設会館

一関市へ一関・千厩支部合同で要望

2011年12月20日 17:37一関支部

12月19日に一関支部(佐々木一嘉支部長)と千厩支部(小山裕昭支部長)合同で、一関市役所を訪れ平成23年度建設産業振興対策に関する要望書を手渡しました。

各支部からは役員、市からは勝部市長、一戸建設部長が出席。

震災復旧、復興後の公共事業費の拡大が期待できない事に加え、急速に進む社会情勢の変化に的確に対応しなければならない状況などを説明

以下5項目を要望

1.公共事業関係予算の確保による雇用と地域経済の活性化及び市民生活の安全確保

2.会員企業の評価による優先入札参加

3.公共工事の適正な工期及び工事施工等の平準化

4.適切な予定価格の設定と低入札価格調査基準価格

5.均衡ある発展と格差是正

内容としては、端境期の工事発注、最低制限価格の引上げ、中間払金制度・前払金特例5割引上げ等他を要望

また、一関支部では平泉町役場を訪れ、佐々木支部長、理事が菅原町長へ要望書を手渡しました。

平泉町へは4項目を内容としては、最低制限価格を設定、HPの入札事後の予定価格の公表、設計変更のガイドラインにそって等を要望

遠野支部安全パトロールの実施

2011年12月16日 11:48遠野支部

12月1日、遠野支部の安全パトロールを実施した。

このパトロールは、平成23年度のいわて年末年始無災害運動の一環として、冬期特有の労働災害防止を図るため行った。

今回のパトロールは、釜石労働基準監督署、遠野農林センター、遠野土木センター、遠野市環境整備部の職員と遠野支部会員により行われた。

主催者三浦貞一が、官公庁の皆様方の参加へのお礼と会員各位のパトロールの参加者に対し指導助言の協力についてお願い申し上げた。

発注機関を代表で遠野土木センター伊藤所長が工事の繁忙期と年末を控え冬期特有の災害が発生しないよう、意義あるパトロールにして頂きたいとした。

パトロール構成

・パトロールは、各社の代表者、安全担当者の参加により2班体制で行った。

参加者

・釜石労働基準監督署、遠野農林センター、遠野土木センター、遠野市

環境整備部の職員10名

・会員 29名 (事務局含む)

・賛助会員 2名 合計 41名

パトロール方法

・参加者全員に各現場ごとのパトロールチエック表を配布、それを基に

現場に出向き、代理人より工事概要、本日の作業内容、労働災害防

止対策等の聞き取りを行い、パトロールを実施した。

今回のパトロールは賛助会員も参加されていることから、安全対策

などについて、研鑚してほしいことと、これから、迎える冬期特有の労

働災害防止対策として提言を求めた。指導、助言

・建災防指導員が釜石労働基準監督署長をはじめ発注者及び参加者

より 現場の安全パトロールの結果をその場で現場担当者に指示改

善を行 った。

支部分会指導員が交互に各班の管理体制の報告と指導事項について申し上げた。

第1 班 パトロール現場

土木工事現場 3か所 建築現場 2箇所

第2 班 パトロール現場

土木工事現場 3か所 建築現場 1箇所

さっそく現場に到着、現場担当者に概要説明、管理体制等を伺い現場内を見学させて戴いた。

隣接した協議会の現場であり、震災で壊れ、7mのアンカー打ち込み中である。

木造建築の現場説明を行っております。

工事は終盤です。遠野駅に降りますと、右前方に火の見やぐらが見えます。昔の古材を活用し建設しています。間もなく遠野郷の観光案内所となります。参加者は、パトロールの他施工方法にも関心があったようでした。

1班・2班の指導員の指導事項

今回のパトロールでは、9箇所中、市営建設工事現場8か所(内建築が3箇所)県営建設工事現場1か所の内容であり、各現場とも整理整頓が良く

整理され、現場においては建設工事に係る掲示物が貼付され、日々の工事の進捗に合わせた労働災害防止対策がとられていた。

そのような中に、一部現場において、安全管理と現場官食おうに対する認識が欠如されているところもあり、次の事項について指導した。

(指摘事項・提言事項)

1.現場内の段差を解消し作業に当ること。

2.法面の浮石を撤去すること。

3.仮設道路を一時的に変更する場合は標識等設置し明確にすること。

4.重機との近接作業は行わないこと。

5.運搬経路の道路の飛散砕石等は速やかに片づけること。

6.建築現場では、多種工種の作業のため足場等の組替が発生するが、

作業終了後は、すみやかに元の通りに戻すこと。

7.電気配線は、露天でのドラムからの配線は雨天時に影響を受けない

所に配置すること。

8.定期的に現場内の清掃を行うこと。

9.法面部分を作業用通路として使用するときは手摺柵を設置すること。

(現場取組事例)

1.作業場と現場事務所は離れていたが、救急箱は現場に常備されてい

た。

2.凍結・降雪を想定し融雪剤を配備している。

3.工事区間の混合されている現場内では、通行区分が確立されている。

4.工事区間の混合された現場では、安全協議会が設立され一体となっ

た安全管理が行われている。[釜石労働基準監督署、発注機関講評]

遠野土木センター工務課 高橋課長

・管内では軽微な事故が発生しているので、徹底した安全管理を願いたい。

・KY活動の進め方は、マンネリ化しないよう意識の向上に努めること。

・ケガ防止のためには、ちょっとした配慮が事故を防止する。

遠野土木センターの高橋工務課長です。安全な施工ということでは、日頃よりご指導戴いているところです。

遠野市水道事務所 仁田所長

・冬期間の工事が無災害で完了されることを願う。

・除雪作業についても安全、安心な道路のために無事故で作業をお願い

したい。

遠野市水道事務所長が上水道と下水道が統合されたほか、震災の被害でお忙しい中の参加で、市営建設工事においても、労働災害防止に努めてほしいとしておりました。

釜石労働基準監督署 村井署長

・事故防止の基本は危険を認識することが第一である。

・重大災害防止は危険性を認識し適切な防止対策講ずる。

・災害のガレキ処理する場合は防塵マスクを使用し、粉塵対策を徹底する。

安全パトロールの考え方

・第3者の目で指摘する。(内からでは解らない部分がある)?

・指摘が目的でない。

・木造住宅は墜落事故が多い。(墜落防止対策をとる)

村井署長が最後の総評を以上のように申し述べました。

クリスマス献血

2011年12月15日 17:00宮古支部

公共工事動向11月を更新しました

2011年12月14日 11:21岩手県建設業協会

(社)岩手県建設業協会ホームページ更新のお知らせです。

「各種情報」内の「東日本建設保証(株)岩手支店 提供資料」に東日本建設保証(株)岩手支店より情報提供頂いている公共工事動向(岩手県内11月版)を掲載しました。↓PDFファイル↓

公共工事動向(岩手県内)11月版→ こちら(PDF)

← クリックにご協力を

← クリックにご協力を

23年度工事現場安全パトロール

2011年12月13日 16:21宮古支部

釜石市へ除雪道具の寄贈

2011年12月12日 15:56釜石支部

- 1

月別アーカイブ

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

- 2007年

- 2006年